ここは隅田川護岸の浅草は隅田公園。春ともなれば花見客で賑わう場所でございますが、生憎今は冬でございます。冷たい北風、ましてや日暮れ時ともなりますと、行き交う人も疎らです。おや、そんな場所に小柄な人影が見えます。小学生でしょうか。東武線の高架下の暗闇で何やら歌っているようです。口ずさむという歌い方ではございません。滔々と流れる隅田川に向かい、その対岸に聳える東京スカイツリーに届けとばかりに声を張り上げております。物悲しい声です。冬の隅田の寒さが増すような歌い声です。どんな因縁があって、この娘はこんな場所でこんな歌を歌っているのでございましょうか。

そのお話をする前に、一人の男のお話をせねばなりません。

大隅一郎。

その男がこの娘といずれ非業の死を遂げる顛末でございます。

さて大隅一郎は、その昼も『アゼリア』でナポリタンを食しております。

パスタと申しますよりむしろ饂飩を思わす太麺ですが、柔らかく茹で上げられ、ねっとりと絡んだケチャップソースが喉越しを助けます。

軽く火が通ったピーマンのシャキシャキ感と、塩気の効いた厚切りベーコンの細切れが、昭和を彷彿とさせるそればかり注文する一郎です。

昭和が終わり平成の時代を迎えたとき、時代はそれなりに地続きに思えたのですが、その平成も終わってしまい、令和となってからというもの、どうにも新しい時代を素直に受け入れられず、やたらと昭和を懐かしむようになりました。

たまにはほかの料理を注文しようかと思う一郎ですが、『アゼリア』の扉を開けたときの店内に漂う濃厚なケチャップの香りには抗えません。メニューも見ずに注文してしまいます。もっともメニューを見たところで、ナポリタン以外には、ホットサンドしかございませんが。

癖になる味のナポリタンではありますが、実は一郎、味だけが理由ではなく、また昭和を懐かしむ心情だけでもなく、昨年の秋頃から喉に異変を覚えておりまして、異変と申しましても、なにか痞える感じがするという程度のことなのですが、固形物を食べますと、喉に詰まってしまいそうになることが度々にあります。

水とか茶を飲めば容易に治まる痞えですが、年齢が年齢だけに、喉頭癌を疑うこともあり、ならば然るべき病院で検査を受ければ良いようなもの、しかしそれが面倒にも思え、最近では専ら麺類を主食としているのです。

一郎が『アゼリア』に通い始めてから、かれこれ八年になりますでしょうか、勤め先が休日となる土日祝日以外は、ほぼ毎日通っておりますので、店主の小川正夫とはすっかり顔馴染みになってしまいました。

「今日、休みだったっけ?」

ナポリタンを食べ終わった一郎が、口の周りのケチャップをペーパーナプキンで拭き取りながら店内を見渡します。見渡すと申しましても、席数わずか四席に短いカウンターだけの店内です。見渡すほどの広さでもありません。

「あの子、今日から三日間、ライブがあって福岡遠征なんだよ」

カウンターで店主の小川が食後のコーヒーをカップに注ぎながら申します。

「へえ、福岡ツアーか、たいしたもんだね」

「どうだかね。遠征といっても、舞台仲間のワンボックスカーに寝泊まりしながらの演奏旅行だからね。ギャラもたいしたことないんじゃないかな」

苦笑交じりに申します。

二人が話題にしておりますのは、昨年からこの店で働くようになったアルバイト店員の咲村咲子のことです。

咲咲と続く名前は芸名で、いえ、芸人ではなく一応アーティストを自認しているようですので、ステージネームというのが正しいのかもしれませんが、『アゼリア』のアルバイト収入を主たる糧とし、オルガンの弾き語りをしている咲子です。

小学生と見紛う背格好に黒縁眼鏡、オカッパ頭の咲子を最初見たとき一郎は、小川の孫が店を手伝っているのだろうと思い込んだくらいです。

何度か言葉を交わすうちに、咲子が三十二歳であること、アーティストを目指して大阪の西成から上京し、月に一度、中野の古書店の二階でライブ活動をしていること、要介護の父親と足立区綾瀬の家賃三万円のアパートに暮らす身であること、そんなことを知りました。

「三日も留守にして、要介護の父親のことは大丈夫なのかね」

テーブルに淹れたてのコーヒーを置く店主の横顔に訊ねます。

前傾姿勢のまま店主の手が止まります。

微妙な空気を察した一郎は、スーツの胸ポケットからハイライトを取り出します。

ここ『アゼリア』に喫煙スペースはありません。そもそもそんなものを設置するスペースもないのです。その代わり、入口ドアには『全席喫煙可』と貼紙がされております。

「煙草が嫌なら来なきゃいい」

それが小川の言い分です。

「煙草も吸えない喫茶店なんて喫茶店じゃないでしょ」

とも申します。

『テーブルでのパソコン使用禁止』

という貼紙もございます。

「喫茶店は仕事場じゃねえんだからさ」

と、これも小川の言い分です。

疾うに還暦を超えた一郎より小川はさらに一回りほど年上でしょう、頑固一徹というわけでなく、銀髪の紳士然とした長身の男性ですが、それなりに喫茶店主としてのこだわりもあるようです。ただし言葉はべらんめえ調で、目付きも鋭く、『アゼリア』の店内でしたら未だしも、通りで出会えば思わず道を譲ってしまう危ない空気を醸しだしている男でもあります。

「あの子の父親ね」

テーブルの中央に置かれた灰皿を一郎の手元に置き直し、腰を伸ばした小川が、空いた皿をトレーに載せたままでポツリと申します。

「要介護というのは表向きのことでね。実際はアル中の博打狂いなのよ」

初めて聞かされる話に、今度は一郎の手が止まります。

ハイライトを口に咥え、右手に構えた百円ライターが宙に浮いたままです。どうやら一郎は、いきなりの情報に、やや戸惑っているようです。

「大隅さん、先週あの子のライブに行ったでしょ」

一郎の脳裏にその時の光景が浮かびます。

照明を落とした店内の客席は満席でしたが、満席と申しましても、十人も入っていない小さな会場で、そこは正式なライブ会場などではなく、古書店の二階の物置スペースでして、週に一回、咲子のような売れないアーティストに会場を貸しているのは、古書店主の趣味のようです。

観客席は木の硬いベンチです。

その斜め前、壁に押し付けるように置かれた簡素なオルガンに着き、半ば客に背を向けたまま、小さい身体から振り絞る声で歌う咲子でございました。

ライブは一時間を超え、その間咲子は、ただただ無心に歌うばかりで、ゴルフで痛めた腰の具合に一郎は難渋したものです。

「わざわざ中野まで足を運んでくれたと喜んでいたよ。これからも応援してやってくれよ」

店主の小川が目を細めて申します。

ライブはワンドリンク付で千五百円でした。

咲子の出演料も高が知れているだろうと、ライブ終わりには、プレーヤーも持たないのに、義理でCD三枚を買い求めたのです。

小川がカウンターの中に戻り、一郎はハイライトに火を点けます。

紫煙を燻らせながら、どこか物悲しい、けっして今風ではない、咲子の歌に思いを馳せます。

(昭和だな)

そんな風に考えたりも致します。

一郎が生まれたのは昭和三十一年、小学生、中学生と、高度成長期を育ちました。その高度成長期が終焉を迎えたころ一郎は高校を卒業し、ちょうどその時期に、巷に流れた物悲しい歌を想起させる咲子の歌声だったのでございます。

「無駄な苦労をしている子でね」

グラスを拭きながら、問わず語りで小川が続けます。

「オヤジは朝から飲んだくれ。土日は場外馬券場とスナックに入り浸りさ」

忌々しげに申します。

一郎が暮らすマンションは、浅草寺二天門を出て直ぐの台東区花川戸にございます。分譲賃貸のそのマンションから浅草寺を抜けたところにあるのが店主のいう場外馬券場で、土日ともなれば、その近隣の立ち飲み屋はもちろんのこと、昼間から営業しておりますチェーンの居酒屋でさえ、店内のモニターで競馬中継を放映致しております。

浅草は浅草観音浅草寺を中心とし、下町情緒溢れる観光地です。高いビルなどほとんどありません。

外国人観光客の姿も多く、特別治安の悪さを感じることはありませんが、パンパンに膨らんだランドリーバッグに腰を下ろし、なにを期待しているのか、あるいは昔日を偲んでいるのか、場外馬券場の立派な建物前の道を挟んだ歩道に屯するホームレスもおります。

一郎はその姿を思い浮かべ、咲子の見知らぬ父親に重ねてみます。

「うちのアルバイト代で食いつないでいるんだから楽じゃないだろね」

欠食児童さながらの咲子の姿が目に浮かびます。

「なまじオヤジがいるもんだからさ、生活保護も受けられねぇんだよ。あんなオヤジ、とっととくたばっちまえばいいのによ」

カランコロンとドアべルが鳴って客の入店を報せます。

黒いジャンパー姿の男は一郎が見知った顔です。

この男、一年中黒いジャンパーを羽織っております。夏場はシャツの上から直に、冬場はセーターを着こんでと季節によって変わりますが、ジャンパーを脱いでいる姿を見たことがありません。

「いらっしゃい」

「ナポリタン」

と、ひと言だけ告げて一郎と目線があった男が肯くほどでもなく会釈し、入り口のテーブル席に腰を下ろして日刊紙を開きます。その一面に躍る文字は世の不景気を訴えております。昨年消費税の増税があって以来、実際にはその前からでしたが、巷では、真綿で首を絞めるような不景気風が吹いております。

「オリンピック景気らしいけど、こちとら懐が寒くて寒くて」

客が小川に話し掛けます。諂う口調でございます。

「うちの商売もあがったりだ」

不愛想に応えます。

「タピオカ屋がずいぶん増えたよね」

「増えたね」

「オヤジさんのところはやらないの?」

「ありゃ一時のブームさ。そんなものを追い駆けてこなかったから、こうして今でも店をやれてるんじゃねぇか」

「そうか。開店早々値引きしている店もあるみたい。もう過当競争なのか」

言いながら客が新聞を捲ります。

店主と客の会話が中断したのを潮に一郎は席を立ちます。

「ごちそうさま」

カウンター脇のレジで、ナポリタンの代金六百円を支払います。増税前は五百七十円の価格設定だったナポリタンです。

一郎を含め常連客のほとんどは、コーヒーチケット十一枚綴りを購入しております。それをカウンターの背中の壁のコルク板に押しピンで留め、注文があるごとに、店主が一枚切り離す仕組みです。

後から来た客に軽く目礼をして店の外に出ます。

ホッピー通りの外れにある『アゼリア』前の通りは、いつもと変わらぬ人の流れです。春とは名のみの二月の肌寒い通りを、季節外れの浴衣を着た外国人観光客が楽しそうな顔で行き交います。

(昭和の日本人もああだったな)

一郎の脳裏に浮かびますのは、少年期の近所の大人たちの顔でございます。明日という言葉が輝いていた時代でございました。今日より明日は良くなる、そう信じられた時代です。

この二月に六十四歳になり、今さら明日を思う身でもございませんが、それでもさらにその先の、間近に迫る老後を考えますと、憂鬱な気持ちにもなってしまいます。平均余命まであと十七年、このまま天寿を全うできるのか、それが一郎の近頃の思案です。

前の年に、老後の貯えに二千万円が必要だと喧伝されました。

そんな金はどこにもありません。

厚生年金の受給年齢に達しておりますが、生憎と申しましょうか、幸いにと申しましょうか、手取り四十三万円の身である一郎は、未だその受給手続きをしておりません。来年には国民年金の受給年齢にも達します。しかし国会では、受給年齢の引き上げが議論されております。

現在勤務する社団法人の定年の一応の決まりは六十五歳です。理事長に願い出れば、それの延長も可能でしょうし、差し迫って今日明日のことをどうこう思い悩むこともない一郎なのです。

一郎は大学を卒業してゴルフ場に就職致しました。学生時代にはゴルフ部のキャプテンを務め、週末キャディーのアルバイトに通っていたゴルフ場の支配人に誘われるまま就職したのです。

遅れて生まれた一人息子で、年老いた両親は公務員、悪くても名の知れた企業への就職を希望しましたが、誘われた千葉県のゴルフ場は、数あるゴルフ場の中でも名門と呼ばれるゴルフ場で、将来も約束されていると説得しました。

就職して八年目にリゾート法が国会を通過しました。

売上税、今で申しますところの消費税が検討され、その議論に紛れるように成立した法案でございます。

時代はバブル経済に沸き立っておりました。

リゾート法に後押しされて、日本全国に次々と新設ゴルフ場が開場しました。

ゴルフ人気は衰えることがなく、バブルの申し子として客足も順調でした。予約を断るのが主な仕事だったような時期でした。

その時期に、一郎が勤めますゴルフ場会社も、同じ千葉県に新しいゴルフ場を開場させたのです。

銀行の勧めもあって、百億を超える開発資金はすべて借入金で調達しました。

一次募集の会員権の額面は八千万円で、それはたちまち完売し、一億円で二次募集を開始した段階で、銀行への借入金はほとんど返済しておりました。

これが大きな落とし穴だったのです。

そもそも会員権と申しますのは、十五年なり二十年なりの償還期限を定め、会員から借り入れている資金なのです。

ちなみに一郎が勤務しておりました名門ゴルフ場が新設したゴルフ場の償還期限は二十五年でございましたが、要は、借入先が銀行から会員個人に移動しただけなのです。銀行と違う点は、利息を払わなくても構わないという点で、その意味でも、借入金という意識は薄かったようです。

しかしその時点で、預かり金はいずれ返済を求められるものだと、そのような認識を持つゴルフ場経営者がどれほどおりましたでしょうか。

ゴルフ場会員権は株と同じように市場で取引されます。

当時は未だ会員権価格は右肩上がりを続けておりまして、額面割れもしておりません。その償還をゴルフ場経営会社に求める会員などいなかったのです。

実際に一郎がフロントマンとして勤務していた名門ゴルフ場の会員権相場も、バブル景気に煽られ、軽く三億を超えておりました。六十年前の開場時には額面二百万円で市場に供された会員権です。それが三億を超えているのですから、預託金の償還をゴルフ場に求める会員などおりません。

姉妹コースの開場に際しまして、当時一郎は未だ三十歳という若さでございましたが、副支配人として抜擢されます。

姉妹コースとはいえ、元のゴルフ場が名門と認められるゴルフ場でしたので、寄り集うメンバーも、そのメンバーが同伴するゲストも、錚々たる人物で、副支配人とはいえそれら人材との交流は、一郎を勘違いさせるには十分な職場環境であったのでございましょう、セレブの仲間入りをしたような気持ちにさせられました。

若い経営者連中に誘われて、銀座、赤坂、六本木と、毎週のように飲み歩いたものです。

副支配人の給料にはなかなか負担になる付き合いでございました。

投資を勧められ、何社かの株を買ったりも致しました。それらすべてを一郎は、カードローンでまかなっていたのでございます。

平成を迎え二、三年も致しますとバブル景気も終焉を迎えます。会員権相場はみるみる値下がりし、一郎が副支配人を務めますゴルフ場の会員権も、最盛期の半額以下どころではなく落ち込みました。

しかしそれでもなお、切迫感を現実のものとして感じられません。

なにしろ会員権の償還期限までには、未だ二十年近い猶予があるのです。そのうちなんとかなるだろう、それは一郎だけでなく、業界全体に蔓延していた空気でございました。

一郎より先に頓挫したのは、一郎と飲み歩いていた若手経営者の連中でございます。ある時を境に彼らの姿がゴルフ場から消えました。

小耳に挟む噂は判で押したように、彼らの経営破綻を囁くものです。

それは同時に、彼らに勧められた一郎の投資が泡と消えたことを意味するのですが、そんなことより、一郎の負担になっていたのは、四枚保有していたクレジットカードのリボ払いです。

いずれもゴールドカードで、それぞれショッピング枠二百万円の限度額いっぱいに使っておりました。莫迦にならない金額が月々銀行口座から消えるのです。さらにそれとは別に、キャッシング枠も同額の二百万円ございます。もちろんそれも、限度額まで利用しております。その分割返済にも苦しめられました。

バブル期には遊び惚けて、弾けた後は支払いに追われ、そんなこんなで婚期を逸してしまった一郎でした。その間に年老いた父母も他界致しました。

やがて年月が経過し、支配人の定年退職に伴い一郎は支配人に昇格します。

五十三歳でした。

支配人手当てが加わり月々の報酬も上がりましたが、焼け石に水です。

一郎のクレジットカードの利用残高は、ショッピング枠もキャッシング枠も、ほぼいっぱいでございまして、もちろん月々の支払いを欠かしたことはありませんので、徐々に減りはするのですが、わずかに回復した枠を、生活費の補填に使ったりしておりましたので、実態は変わらないままでございます。

二十年近くの期間に、いったいどれだけの利息を支払ってきたのでしょうか、冷静に考えれば、どこかで負の連鎖を断ち切らなくてはならないのですが、それが人間の性というものでございましょうか、いったん陥った負の連鎖からは、そうそう簡単には抜け出せるものではございません。

しかし遂に抜け出す契機が訪れます。

二十五年と区切った預託金償還期限が到来したのです。

到来前に理事会を開催し、そこで償還期限の延長を諮りましたが、理事の賛同を得ることはできません。

「このまま座して償還期限を迎えたら、我々に残された途は倒産しかありません」

居並ぶ理事を前に、取締役支配人に昇格していた一郎は、半ば彼らを脅迫する言葉を吐いて力説致しました。

「倒産したら会員権が紙屑になるんですよ」

そう申しますが反応は芳しくありません。

「例えば五年延長したら償還原資を確保できるというのかね」

痛いところを突かれます。

ゴルフ人口はどんどん減って、償還原資の確保どころか、毎日の運営資金にさえ頭を悩ませる経営が続いていたのです。来場者数はピーク時の七割ほどに落ち込んでおりました。さらに客単価も同じくらい落ち込んでおりました。その結果、売り上げはピーク時の五割にも届かないほどだったのです。

「民事再生法を申請してみればどうなんだね。倒産よりもマシだろう」

そんな提案をする理事もおりました。

言われるまでもなく、顧問弁護士との協議で、それは検討済みでした。

民事再生法は平成の徳政令ともいわれ、借入金を棒引きにし、経営母体も無傷のままで出直しを図れる制度です。しかしそれを申し立て、再建を名乗り出る企業が現れた場合は、会社ごと乗っ取られる可能性もございます。

どこか地方の無名ゴルフ場ならともかく、一郎が取締役支配人を務めるゴルフ場は、名門ゴルフ場の姉妹コースなのです。都心から車で一時間と掛からない立地にも恵まれております。

再建スポンサーを名乗り出る会社が現れるに違いありません。

そうなれば、社員の雇用は継続されたとしても、取締役支配人である一郎が早晩馘首されるのは火を見るより明らかです。

その日の理事会は沈鬱な空気のまま閉会となりました。

その翌週です。

寝耳に水の出来事に襲われたのです。

姉妹コースである名門ゴルフ場は、旧コースと新コースの経営を分離し、再建を名乗り出る外資系投資会社と結託し、新コースの民事再生の申し立てをしたのでございます。一郎にしてみれば、騙し討ちとしか思えない挙に打って出たのです。

一か月後、一郎は職も収入も失いました。

せめてもの恩情だったのでございましょうか、クレジット会社への借入金も含めて泣き付きましたところ、梯子を外した名門ゴルフ場に紹介された弁護士が間に入って、カード会社各社の借入金は自己破産で処理してくれました。加えて手切れ金として百万円の退職金も支給されました。

とは申しましても未だ五十歳半ば、そのまま無職に甘んじるわけにも参りません。伝手を頼って就職活動をした結果得た職が、台東区浅草に事務所を構える一般社団法人ゴルフ場協会の事務局長だったのです。

場面は変わり、未だ肌寒い浅草の夕暮れ時です。

時計の針は午後五時を回ったところ、残業もない一郎が向かうのは、その日も浅草ホッピー通りです。

ホッピー通りはいつもと変わらぬ賑わいで、雑踏のなか、一郎が寸分の迷いもなく選んだ『うおや』は、ホッピー通りで唯一海鮮料理を売りにする店でございます。海鮮料理と申しましても、そこはホッピー通り、本格的な海鮮料理を望めるものではございません。

ただそれでも、ほかの店がせいぜいマグロのブツを供するなかにあって、こちらの店はアジフライを売りにしております。

ほかにも梅水晶、これは細く切った鮫の軟骨を梅肉和えしたもので、それ以外にも季節になりますと、秋刀魚の塩焼きですとか、ヒラマサの造りですとか、鯛のあら炊きもございます。

一郎が注文しますのはホッピーセットで、もともとホッピーはビールテイストのノンアルコール飲料だったのですが、現在ホッピーと申しますと、甲類焼酎のホッピー割りのことを意味します。

一本の瓶入りホッピーで、ナカと称します甲類焼酎を三杯追加するのが目安です。いずれにしましても格安に酔うことを目的にするならホッピーなのです。

ホッピーセットを飲み干した後に、お代わりのナカを三杯追加し、そのツマミにちびちび食べる梅水晶は定番とし、アジフライや秋刀魚の塩焼きや季節の魚の造りなど、もう一品を加えるのが、ヤモメ暮らしをする一郎の晩酌であり夕食なのです。ホッピーを飲みながらちびちびつまみを突きますので、この時ばかりは喉の痞えを意識することもございません。

加える一品にもよりますが、勘定が二千円を超えることは滅多になく、いい気持ちに酔いまして、浅草寺二天門を抜けて花川戸の分譲賃貸マンションに戻ります。戻りますと湯を使い、翌日のゴミ出しの用意をし、文庫本を読んで午後八時には眠りに落ちます。

いささか早めの就眠でございますが、これはゴルフ場に勤務していた当時からの習慣で、午前三時には目覚めます。

火曜日と金曜日は可燃ごみ、木曜日は資源ごみ、第一第三の月曜日は不燃ごみ、ゴミ捨てを終えて目覚ましのコーヒーを飲んで、いざ出勤と相成ります。

出勤途上で『富士そば』に寄って、朝そばを食すのも毎日の習慣です。顔馴染みになった店員の「行ってらっしゃいませ」の声に送られ、徒歩で勤務先に出勤し、八時四十五分にはデスクに着きます。そして昼食は『アゼリア』のナポリタンと、これが永年続く一郎の日常です。

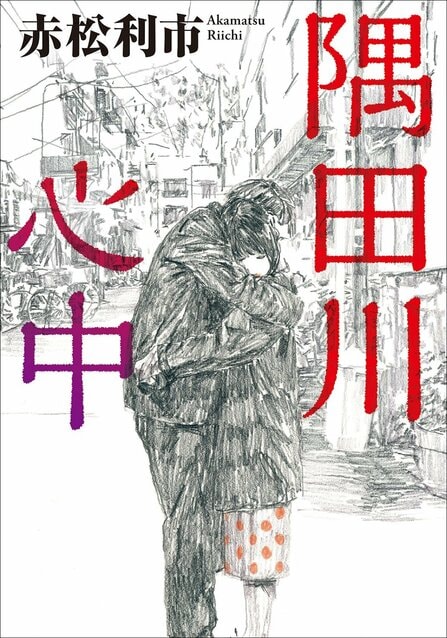

小説

隅田川心中

あらすじ

64歳の大隅一郎は独り暮らし。ある日、行きつけの喫茶店でアルバイトをしている咲子に「父親の借金返済のために愛人にしてください」と言われて承諾する。32歳の咲子と同衾を果たした末に、「子供を産みたい」と懇願され数十年ぶりに燃えたぎる。咲子の体に溺れた一郎は結婚を決意するが、彼女の父親の借金問題に悪い輩が絡んで貯蓄はみるみる溶け、一気に奈落の底へと堕ちていく。愚かな男の性を大藪春彦賞作家が生々しく、はかなく描いた傑作性愛小説。燃え上がる冒頭をお楽しみ下さい。

隅田川心中(1/4)

関連記事

おすすめの試し読み