息子が三人いて、誰も家業を継がなかったことを、新平はそれほど残念には思っていなかった。

何度もつぶれそうになって冷や汗をかいた会社だったし、自分が好き勝手をしてきたのに、子供には親に従えとは言えない。英子もそれは同意見だった。どちらも郷里を出て来た人間だからかもしれない。

なにより事業の跡継ぎどころか、息子たち三人とも、五十歳ほどになって一人も結婚せず、子供もいなかった。

「どうすんだ、この家」

お正月、おせちやお雑煮を食べながら新平が言い、

「いやあ、絶えますねえ、このまま」

「いいんじゃないの、未来は考えなくても」

「………俺は知らない」

「やあねえ、三人とも、しっかりして」

などとのんきに話すのが、最近では明石家の恒例になっていた。

子育てには、完全に失敗した。

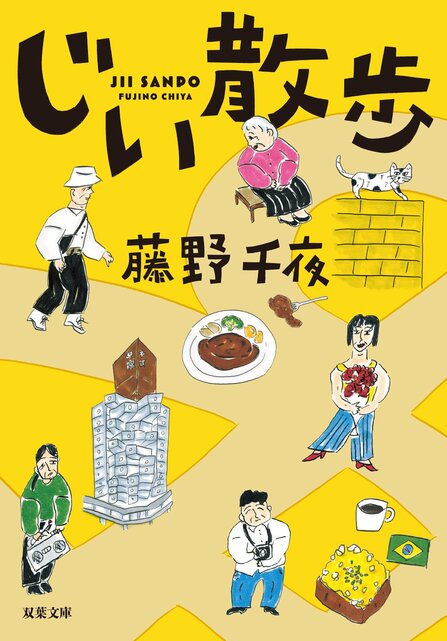

長男の孝史はほとんど部屋に引きこもっているし、フラワーアーチストだという次男の建二は、いつもひらひらの服を着て、赤青二色の、奇妙なおかっぱ頭をしている。高名な先生のアシスタントから独立して、フリーになった三十歳の手前からは、住まいも仕事場も、自分でよそに借りていた。男性を恋愛対象にしていることは、老いた新平もさすがにだいぶ前から承知していたけれど、本人がそれでいいならいい。それもまた人生だろう。

そして三人目が到着した。

「お父さん、お願いします。このままだと会社がつぶれてしまいます」

昔からくまのプーさんのぬいぐるみときらきらのアイドルが好きな三男は、すでに半泣きの低い声で言った。生活習慣病まっしぐらというほど脂っこい食べ物が好きで、一メートル二〇はありそうな胴回りをしている。それでも何年か前までは、きちんと堅い会社のサラリーマンをしながら、趣味でアイドルおっかけをしていると思っていたら、いつの間にか会社を辞め、グラビアアイドルの撮影会を主催する会社を興していた。

事務所兼スタジオを都内に借り、有料のグラドル撮影会を毎週土日に開催し、それ以外の日にもファンミーティング、ファンイベント、ネット配信番組の公開生放送、フットサル、演劇ユニット、ミニミニ映画制作、等々のイベントを企画。

これが毎月、大変な赤字らしい。もはや毎年ではなく、毎月。

とにかく年金とアパートの家賃収入があるのを見込まれたのか、趣味はご近所を散歩して、ふらふらと建物を見て回り、ひなびた喫茶店でコーヒーを味わうこと、あとは事務所にこもってのエロ写真整理ばかりのじじいなのに、三男からは何度も何度も資金援助の申し入れを受けて困っていた。

そのたびダメダメ、ムリムリ、やめてくれ、ふざけるな、と突っぱねながらも、毎回最後は英子に懇願され、結局は夫婦で甘やかした。

よそで大きな借金を抱えるよりはマシかと甘やかし、俺も自営の厳しさは知ってるよと甘やかし、夢を追うのはいいことだと甘やかし、生きてるうちが花と甘やかし、今度の撮影会には俺も行くからなと甘やかし、この前のモデルの子、くらもっちゃん、テレビ出てるなと甘やかし、まあ、なにごともある日きゅうに風向きが変わることってあるよなと甘やかし、やっぱ女っていいよなと甘やかし……ここ数年で、貯金、預金、生命保険から相当な額を差し出すことになった。

「無理だって、もう、やめとけ、どんなに頼まれても、出すもんないから、すき家の食事券だってないって。俺が貸してほしいって」

新平の言葉になにか甘さが混じったのか、涙を流し、首をうなだれていた三男は、椅子を下りて土下座までしようとしたから、

「やめろ、くだらん」

新平は久々にカッとなり、大きな声を上げた。じつの息子にそんなことをされて貸す金があるのなら、もっと早くに出している。

「もうやめろ、そんなことより、自分一人でなにができるか、もう一回ちゃんと考えろ。誰も助けてなんかくれないって、ちゃんとわかって絶望しろ。人と助け合うのはそのあとだ」

甘く育てておいてすまん、と心で五パーセントくらい詫びながら、新平は今回のお金の無心をつっぱねた。

「できないやつにやらせても可哀想だろ」

田舎であんちゃん、あんちゃんと慕われていた時代に、よくそんな生意気なことを口にしたのを思い出した。九人きょうだいの長男で、いずれ家を継ぎ、一族の面倒を見るつもりだった。それが戦争から命からがら戻り、ようやく再開した大工の修業中に怪我をして、しばらく療養。やがて逃げるように、東京へ出て働く恋人のもとへ走ったのだった。

二人で英子の姉の家に居候し、一時はアルバイトもつづかなかったのに、やがて会社を興し、軌道に乗せたのは、景気のおかげはあったにしても立派なものだろう。

ただ、それもそのときの自分の力と運、と新平は冷静に判断していた。

他の誰かに求めるものではないし、もちろん自分だって、二度同じことができるかどうかはわからなかった。

お茶を淹れ直し、うなだれた三男に「食え」と薯蕷饅頭を出すと、首を振ったので仕方がない、新平は自分が楽しみにしていたタカセのあんみつドーナツを差し出した。午後ちょっと遅くなると買えないことも多い、人気の菓子パンだった。砂糖をふった細い揚げパンに、あんみつの名の通り、あんこと二色の求肥が挟んである。

雄三が今度は受け取って、いきなりかぶりつく。ぐずぐず鼻水をすすりながら、三口で食べきったので、よし、と言った。

せっかく三兄弟の中では、唯一コレクションの趣味が近そうな三男に、自慢の写真集も見せようとすると、

「お父さんのコレクションは、雑食過ぎちゃって。僕にはちょっと」

案外冷たく拒絶された。

「そうか? こういうのもあるぞ」

絶対好みじゃないとわかりつつ、スチール戸棚から、同世代のエロ仲間には大受けだった昭和エロスのスクラップブックを取り出して持って行くと、もう偉そうにスマートフォンをいじっていた三男は、ちらっと一瞥をくれ、

「全然。ぴんとこないす」

と言った。

「ふっ。そうか」

休みの日には寝室に入って来て、おっきーろ、おっきーろ、と騒いでいた子供がずいぶん偉くなったもんだ。しかもさっきは、ここで泣いていたのに。新平は心底アホらしくなった。

「そういえばお母さんのあれ、大丈夫ですか。この前も、話がかみ合わないことが、少し」

よし、帰るぞ、と一緒に事務所を出かかったときに、太った三男が言った。やはり家のことを少しは心配していたのか。そしてこういう喋りをするときは、サラリーマンをきちんとしていたことを思い出させる。過敏な長男や、勝手に娘を気取る次男にはないところだった。

「ああ。大丈夫。たまーにな。年とったら、誰だって惚けるって」

新平は言った。ハンチングを置き忘れているのに気づいて、椅子まで取りに戻った。「先生に相談して、薬ももらってる。とにかく、お前たちが頼りにならないから、今は一日でも長く、俺が元気にしてないと」

あらためて事務所内を指差し確認して、でかい三男を先に外へ出した。

「でも、そろそろ駄目だよ、こっちの耳はずっと蝉が鳴いてるし。目だってよくない」

あとはお前が、と頼んでも、結局は本人の意識が変わらなければ無理なんだろう。

タクシーで、と大通りを目指しかけた三男を、バカか、と叱って歩かせ、六時半の夕食に間に合わせた。英子がご飯を炊き、たくさんの筑前煮を作ってある。新平はそれと佃煮でいい、と自分で用意し、三男は老母に豚肉を焼いてもらって、いただきます、が六時半だった。その時間に食事をしないと、繊細な長男は不安でおかしくなる。

お前もたまに風呂の掃除くらいしたらどうだ、役立たず、と一昨日、新平が感情的に叱ったことは、もう忘れてくれたようだった。

新平は夕食のあとはテレビを二時間見て夕刊をパラパラとめくり、ゆっくりお風呂につかった。出てからブラシとフロス、モンダミンも使って長い歯磨きをした。

就寝時刻は十一時だった。

「あんた、ゆうべどうして泣いてた」

寝室に布団を並べて敷き、新平は妻に訊いた。二人ともまだ布団の上に座っている。

「私ですか? さあ、泣いてた?」

「ああ。泣いてたよ」

ふと、頭をなでてやりたく思う。長く、いろんなことがあった。新平は照れずになでることにした。今よりまだ妻が元気だった、三年ほど前の話だ。

この続きは、書籍にてお楽しみください