四

カツカツカツ──お勝が、下駄の音を立てて表通りを急ぐ。

裾を翻すようにして、大股で根津権現門前町の通りを不忍池の方へと向かっている。

主の吉之助から『ごんげん長屋』に戻る許しを得たお勝は、足の速いお琴を先に行かせてから『岩木屋』を後にしたのである。

『ごんげん長屋』の木戸を潜り、井戸端を通り過ぎて路地に入ると、彦次郎の家の前に突っ立っている二人の男の姿が眼に映った。

一人は、お琴が口にしたように、『岩木屋』で恭太と名乗った丸顔の男である。

「お願いしますよ。折り入って話をしたいんですよ」

家の中にそう投げかけているのは、年恰好の似た恭太の連れの男である。

お勝は、家の戸を細く開けて外を窺っていたお琴に、

「家の中にいなさい」

一言そう言うと、隣の彦次郎の家の前に立った。

「勝ですけど」

彦次郎の家の戸に手を掛けて開けようとしたが、心張り棒が掛かっているのか、外からは開けられない。

「中には病人が寝てるから、彦次郎さんはさっきから帰るようにって言ってるんだけどね」

戸の内からお啓の声がして、

「それを、外の二人が嘘に違いないとかなんとか言い張っててさぁ」

と、困惑した様子で続けた。

「中で病人が寝てるっていうのは本当のことでしてね」

お勝が、恭太とその連れに向かって毅然とした物言いをした。

「もしかして、およしさんが寝てるんですか」

恭太の口からおよしの名が飛び出した。

「あんた、およしさんを」

お勝が恭太に眼を向けると、

「およしさんというのは、きっと、わたしのおっ母さんです」

恭太の横に立っていた連れの男が、掠れたような声を洩らした。

「この男は、三代目義平さんとおよしさんの間に生まれた、梅太郎です」

恭太はそう言うと、連れの男に顔を向けた。

思いもしないことに愕然として、お勝は声もなかった。

梅太郎の顔つきは穏やかで、眼鼻立ちのいい瓜実顔をしていた。

中でコトリと音がして、お啓が恐る恐る戸を開けた。

梅太郎が中を覗き込もうとしたとき、戸の隙間に、彦次郎が立ちはだかった。

「ここには病人が寝てるから、話ならお勝さんのところでしたいんだがね」

彦次郎の申し出に、お勝は大きく頷いた。

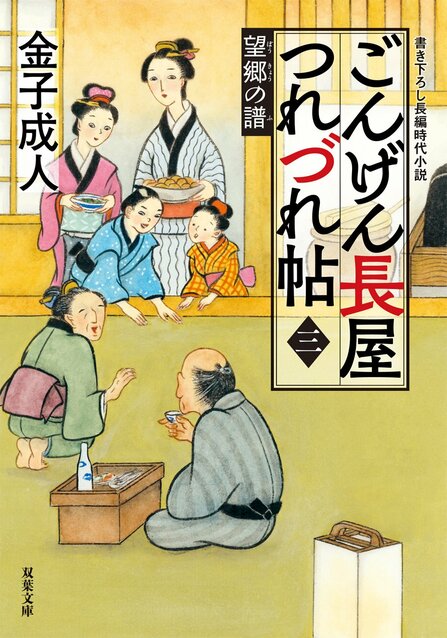

茣蓙の敷かれた板張りに置かれた小さな櫓炬燵を、お勝と彦次郎、それに梅太郎と恭太が囲んでいる。

お啓が、櫓の上に四つの湯呑を載せたお盆を置くと、

「それじゃ、わたしはおよしさんの傍に戻るから」

土間で待っていたお琴を伴い、路地に出ていった。

幸助とお妙が瑞松院の手跡指南所から帰ってくるのは八つ(午後二時頃)過ぎだから、話を邪魔される心配はなかった。

間近に顔を突き合わせると、どう話をしていいものか迷っているらしく、梅太郎も恭太も、なかなか口を開かない。

ましてや、彦次郎の方から口火を切る気配は全くなかった。

「梅太郎さんとやらは、府中からわざわざ江戸に?」

思い切って、お勝が口を開いた。

「わたしは、恭太のお父っつぁんの久市さんに頼み込んで、四年前から江戸に出てきておりました」

梅太郎の声は気負い込むこともなく、淡々としていた。

「久市さんの古い知り合いが、巣鴨で鍬や鎌などを作る鍛冶屋をやっているというので、口を利いてもらったのです」

そう話す梅太郎の方を、彦次郎は見ようともせず、黙って顔を伏せている。

「それで、わたしはお父っつぁんに言われて、年に二度ばかり梅太郎の様子を見に、江戸に来ていたんです」

恭太が改めて事情を話した。

半年前に江戸へ来たとき、恭太が浅草の道具屋で〈山形に彦〉の銘のある短刀を見つけたことを、お勝は先日、『岩木屋』で耳にしていた。

その銘を刻印した刀工を、恭太は半年前と今回の二度にわたって捜し回った末に、『ごんげん長屋』に住む彦次郎だということに行き着いたのだとも語っていたのだ。

「久市さんには恭太という倅がいることは聞いていたんだが、そうか、そのあんたにあの刻印を見られたのか。あんな銘を刻むんじゃなかった」

訥々と口にした彦次郎の声音には、恨みを匂わせる響きはなかった。

「たしか、あの短刀は、中之郷の鍛冶場で打ったものだと言ってましたね」

お勝が問いかけると、

「江戸に来てからは、〈山形に彦〉の刻印は使ったことはなかったんだ。中之郷の鍛冶場で打った短刀の出来がいいと言ってくれた松蔵親方が、〈彦次郎〉の銘を刻んだらどうかと言ってくれたんだ。だが、自分の名を刻むほどの自信はなかったから、府中の久市さんのところで使っていた〈山形に彦〉の刻印を、あの短刀に残したんだよ」

そう話をすると、彦次郎は大きく息を吐いた。

「〈山形に彦〉の刻印の鎌や鑿は、彦次郎さんがうちの鍛冶場で使っていた印だということは、死んだ親父に何度も聞かされていましたから」

「久市さん、死んだのかい」

彦次郎は、恭太が言うや否や、喉を詰まらせたような声を発した。

「去年の夏の盛りでした」

そう言うと、恭太は小さく頷いた。

ふうと、彦次郎が細い息を吐く音がした。

表通りの方からたわし売りの売り声が届き、それがゆっくりと遠のいていく。

「死ぬ前の久市さんから聞かされたという昔話を、恭太さんに教えてもらうまで、わたしは、産んでくれたおっ母さんは無論のこと、父の義平を裏切っていた彦次郎という人を憎んでいました。決して許すまいと、恨んでいました」

梅太郎は、静かに語り始めた。

だが、久市が語った昔話の真偽を、恭太に探ってもらうと、三代目義平の家に奉公していた下男や下女、仕事場に出入りしていた刀剣屋や刃物屋から伝えられた話は、父親から聞かされていたものとは大きく違っていたことに気づかされた。

「父の義平は、二代目を継いで三代目になったものの、刀工としての評価は芳しいものではなかったようです。それどころか、刀工として名を揚げていった彦次郎さんに、妬みを抱いたと思われました。次第にそれが高じて、彦次郎さんと幼馴染みだったおっ母さんとの仲まで勘繰り始めたようです」

「もういいじゃないか、梅太郎さん」

彦次郎がやんわりと口を挟んだが、

「いいえ。この年で知ったことを聞いてもらわないと、わたしの気が晴れないんです」

梅太郎の声音には、揺るぎないものが窺えた。

それには、彦次郎も黙るしかなかった。

「わたしでさえ、おっ母さんまでお父っつぁんを裏切って、このわたしを産んだのだと思い込んだんです」

そこまで言うと、大きく息をついて、梅太郎は顔を伏せた。

「梅太郎がそう思うのも仕方ないんです。離縁になっていたとはいえ、彦次郎さんが、小幡宿にいたおよしさんと江戸に行ったと知ると、三代目義平さんは、やっぱりそうだったんだと言いふらしたようですから」

恭太はそう言うと、死ぬ間際の久市から聞いた話を口にした。

三代目義平は、彦次郎とおよしの不義密通をさらに激しく責め立て、広く深く周りに喧伝したのだという。

いきなり炬燵から離れた梅太郎が、

「すべては、父、義平の妬みから起きたことでした」

そう言うと、彦次郎に向かって両手をついた。さらに、

「病の末に死んだ父に免じて、どうか、許してやってください」

とも口にして、額を床にこすりつけた。

「三代目は、いつ死になすったね」

「四年前になります。それを機に、わたしも江戸に出ておりましたが、このたび江戸を引き払い、府中に戻ろうかと思っています」

顔を上げた梅太郎は、彦次郎の顔を見てそう答えた。

「三代目義平さんが亡くなった後、その場所は最後の弟子だった人が引き継いでおりますし、そろそろ国に戻ってきて、うちの鍛冶場で一緒に仕事をしないかと持ちかけたら、梅太郎がその気になってくれまして」

恭太は、その顛末を嬉しげに語った。

恭太は明日、一足先に府中に帰り、梅太郎を迎え入れる支度を整えることに話は決まっているのだとも打ち明けた。

「そこで相談ですが、彦次郎さん、おっ母さんと一緒に府中に戻りませんか」

梅太郎は、思いつめた顔をしてそう投げかけた。

思いがけないことだったようで、彦次郎はおろおろとするばかりで、声ひとつ出ない。

「今すぐにとは言いません。わたしも府中に戻り、二人の住む家を用意できたら迎えに来ます」

梅太郎はそう申し出たが、彦次郎は気持ちの整理がつかないらしく、頭に手をやったり、唸ったりして、落ち着きがなかった。

いきなり出入り口の戸が開いて、

「およしおばさんが、眼を覚ましたよ」

顔だけ突き入れて、お琴がそう告げた。

お勝の家で話し合っていた四人が、彦次郎の家に移動していた。

「お琴ちゃん、なんかあったらいつでも呼んでおくれ」

さっきまで彦次郎夫婦の家にいたお啓は、お琴に後をまかせて、買い物に出掛けていった。

お琴は、鉄瓶を載せた火鉢を間に、恭太と座っている。

およしの枕元には彦次郎が座り、寝床を挟んだ向かいにお勝と梅太郎が並んで膝を揃えていた。

「およし、こちらのお人が誰か、わかるか」

彦次郎が顔を近づけてそう言うと、およしの顔をゆっくりと梅太郎の方に向けた。

「どなたでしたっけねぇ」

およしは、梅太郎に眼を向けたまま、丁寧な物言いをした。

「お前が産んだ、梅太郎さんだってよ」

彦次郎の声に、およしの顔が一瞬にして引き締まった。

梅太郎を見る両眼に、みるみるうちに力が漲った。

「梅太郎です」

顔を近づけて、梅太郎が声を出した。

掛けられていた掻巻がもぞもぞと動き、およしは白く細い手を出して、梅太郎の方へ伸ばす。

その手を、梅太郎の両掌が包み込んだ。

「梅太郎なのかい」

「あぁ」

「大きく、なってたんだねぇ」

「あぁ」

梅太郎は掠れた声で答えた。

およしが三代目義平の家を出されたのは、梅太郎が四つの頃だから、二十五、六年ぶりの対面であった。

「梅太郎さんが、府中に帰らないかと言ってくれてるが、お前はどうだい」

彦次郎がそう言うと、

「帰りたいねぇ」

およしは低い声で返事をした。

「おっ母さん」

梅太郎が顔を近づけると、およしはふっと眼を閉じた。

「あ、また寝た。さっきから、ずっとこんな具合なんだよ」

お琴は、およしの方を見て微笑んだ。

梅太郎が、両掌に包んでいたおよしの手を掻巻の中に戻すと、

「梅太郎、わたしは明日府中に発って、向こうで皆さんを迎える支度にかかることにするよ」

恭太は気負い込んで立ち上がった。

「わたしも、江戸を引き払う支度にかかりますから、彦次郎さんたちも、おいおいその支度を」

そう口にした梅太郎は彦次郎に頭を下げ、お勝にも小さく会釈を向けた。

日が沈んで半刻近くが経った『ごんげん長屋』には、まだ明るみが残っていた。

彦次郎夫婦の家に上がり込んだお勝は、掻巻を纏って上体を起こしているおよしの傍に座り、匙で掬った粥をおよしの口に含ませている。

すぐ近くの火鉢の横に座った彦次郎が、晴れ晴れとしたような面持ちで燗酒を口に運んでいた。

この日、梅太郎とおよしの対面がなった後、お勝は『岩木屋』に戻った。

七つ半(午後五時頃)に店を閉めると、すぐに『ごんげん長屋』に戻って、子供たちと夕餉を摂っているとき、お富が顔を出し、

「彦次郎さんには、大家さんとお六さんからお裾分けが届いたから、心配ありません。およしさんが目覚めたら、作っておいたお粥をあっため直して食べさせてやっておくれ」

お勝に後のことを託して行った。

夕餉を摂り終えてから隣に顔を出すと、およしが目覚めたばかりだった。

お勝はそのまま粥を温め直し、およしの介添えについたのである。

「だけどなんですねぇ、彦次郎さん。もつれにもつれた糸も、なんだか呆気なくほぐれることもあるもんですねぇ」

「あぁ。だから世の中は面白いんだねぇ」

しんみりと口にした彦次郎は、湯呑の酒をちびりと口にした。

「梅太郎さんに、帰りたい気持ちがあることは口にしたけど、はっきり帰るという返事をしてませんが、帰るんでしょう、およしさん」

お勝が問いかけると、

「お前さんは、どうなんですか」

およしは彦次郎に声を掛けた。

「それは、お前次第だよ」

「だったら、思い切って帰りましょうか」

およしは即座に返答した。

「わかった。そうしようじゃないか」

彦次郎もはっきりと口にして、府中に帰るという二人の気持ちは固まった。

「とんつくとんとん」

最後の粥を飲み込んだおよしの口から、そんな声が洩れ出た。

「なんですか、それは」

お勝が訝ると、

「総社宮の祭り囃子の太鼓の音だよ」

代わりに答えたのは彦次郎だった。

「お前さん、久しぶりに総社様のお祭りが見られますねぇ」

「あぁ」

頷いた彦次郎が、また、ちびりと酒を口にした。

「猿田彦が道案内をする供奉行列を、お勝さんにも見せたいもんだねぇ」

「露払いの獅子や、ささらの音もいいもんだ」

彦次郎まで故郷の祭りに思いを馳せた。

「わたしは、この前およしさんが『岩木屋』で話をしたお寺の本堂に上がって、遠くの景色を見てみたいもんですよ」

「西光院だね」

およしがすぐにそう口にした。

「懐かしいねぇ。しかし、久しぶりに故郷に足を向けるというのが、なんだか、こっ恥ずかしいというか、なんというか」

言葉を濁した彦次郎が、最後に小さく、へへへと笑い声を上げたとき、

「わたしだけど」

戸の外から、お琴の声がした。

「お入り」

お勝が応えるとすぐ戸が開いて、お琴と幸助、お妙が土間に足を踏み入れた。

「ほほう、三人揃って何ごとだい」

「おじさんおばさん、『ごんげん長屋』を出ていくの?」

お琴が尋ねると、彦次郎は困ったような面持ちでおよしの方を見た。

「彦次郎さんたちに、そんな話が持ち上がってることは持ち上がってるけどね」

お勝は、思わず答えを誤魔化した。

「じいちゃんもばぁちゃんも、ずっとここにおれ。どこにも行くな」

幸助が、まるで諭すような物言いをした。

「幸ちゃんがそう言ってますよ、お前さん」

笑みを浮かべたおよしがそう言うと、

「どうしたもんかねぇ」

困ったような笑みを浮かべた彦次郎は、頬を手で撫でた。