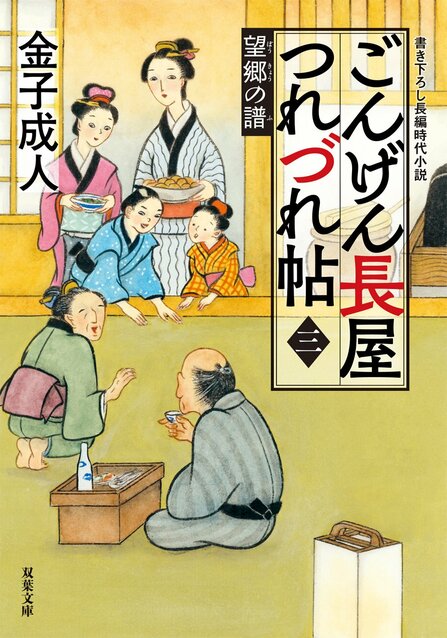

第四話 望郷の譜

一

根津権現社からほど近いところにある、質舗『岩木屋』の表は、静まり返っている。

静まり返っていたのは表だけではなく、『岩木屋』の店の中には、緊迫した空気がピンと張り詰めていた。

九つ(正午頃)の鐘が鳴ってから、半刻(約一時間)が過ぎた時分である。

お勝をはじめ、主の吉之助、手代の慶三が板張りに膝を揃えている眼の前では、框に腰を掛けた浪人が、天井に向けた刀身を凝視している。

日に焼けた顔には皺が刻まれ、髪には油っ気もなく老けて見えるが、四十半ばなのかもしれない。

「質屋のくせに、銘が読めぬとは嘆かわしい。今一度、柄を外して茎を見てみるか」

血走った眼を向けた浪人が、お勝たちに怒声を発した。

「いえ。わたしどもでは先ほどの銘は、なかなか読み取れませんので」

お勝が手をついてそう言うと、

「情けない」

浪人は吐き捨てて、ところどころ朱塗りの剥げた、古びた鞘に刀身を納めた。

元の色がわからないくらい変色している浪人の着物も袴も、相当情けない有り様である。

持参していた刀袋に刀を入れて紐で結ぶと、

「明日の四つ(午前十時頃)、改めて参るゆえ、目利きの者をここに呼んでおくことだ」

脅すような言葉を投げつけた浪人は、肩をそびやかして表へと出ていった。

その途端、

「あぁあ」

慶三が声を洩らした。

「慶三さん、おやめ」

お勝が窘めると、

「そうだよ。遠くへ去るまで気を抜いちゃいけないよ、慶三。向こうは、言いがかりをつける種を探すことに長けてるからね」

吉之助がそう言うと、慶三は急ぎ土間に下りて、細めに開けた障子戸から外を覗く。

「近くに姿はありません」

お勝と吉之助に顔を向けて、慶三は囁いた。

「あの浪人は、端から言いがかりをつけようと、うちに来たんじゃありませんかね」

お勝は、框の近くから帳場に戻りながらそう口にした。

「というと」

吉之助が問いかけると、

「刻んだ銘も、はっきりと読めないように潰してあったようですし、こっちが困ってお引き取りをと、お金を出すまで毎日通って、あれこれと難題を突きつけようという輩ですよ、あれは」

お勝はそう断じた。

浪人が去って、店の中にはやっと穏やかな空気が満ちた。

二月も半ばを過ぎれば、雛祭りの白酒売りが始まるのが例年のことだった。

梅の終わり、これからは桜に移り変わろうという時節でもある。

「おいでなさいまし」

戸の開く音を聞いたお勝が声を掛けると、

「これは珍しい」

入ってきた二人連れの老婆を見て、顔を綻ばせた。

『ごんげん長屋』の住人のおよしが、曲物屋のご隠居の女房であるおしげと現れたのだ。

「お勝さん、およしさんが疲れたって言うから、ほんの少し休ませてもらおうと思ってさ」

「どうぞどうぞ」

お勝は、腰掛けるように手で框を指し示すと、二人の老婆の素性を吉之助に告げた。

「それはそれは」

吉之助は、火鉢を持ち上げると、框に腰掛けた老婆二人の傍に置いた。

「朝から谷中の感応寺さんと延命院に行ってみたんですよ。桜を見つけに」

およしがゆったりとした口調で声を発した。

「ほほう。それで、桜は見つかりましたか」

吉之助が尋ねると、

「まだ早かったようで、蕾しかありませんでしたよ」

およしは、笑みを浮かべて返事をした。

「そりゃ残念でした。お慰みに、茶など差し上げましょうか」

「よく気がついたよ、慶三さん」

お勝は、珍しく慶三を褒めた。

「いえいえ、もうお構いなく。こっちに来たついでに権現社にお参りしたら帰りますから」

およしが、奥に行こうとした慶三に声を掛けて引き留めた。

「およしさんは前々からよく言ってるんだけど、根津権現社は、生まれた府中の常陸国総社宮と佇まいがよく似てるそうなんですよ」

おしげがそう言うと、およしは笑顔で頷いた。

「およしさん、生まれは常陸国でしたか」

「えぇ」

およしは、小さな声でお勝に返事をした。

「府中だとすると、あそこには、山の斜面に懸造りの本堂のあるお寺があると聞いたことがありますよ。京の清水寺のような舞台のあるお寺だとかなんとか」

そこまで話をした吉之助が首を傾げると、

「西光院ですね」

およしが嬉しげに口を挟む。

「そうそう、それです。天気がよけりゃ、本堂の舞台からは、遠く霞ヶ浦や鹿島灘まで見通せるんだそうで」

吉之助の弾んだ声に、およしは笑顔で何度も頷いた。

「たまに、故郷に帰ることはあるんですか」

慶三が何気なく口にすると、

「いいえ。それが、なかなか──」

そう言うと、およしは小さな苦笑いを浮かべて膝に置いた手に眼を落とした。

「そうだ。旦那さん、さっきの浪人が口にしていた刀の目利きですが、この、およしさんのご亭主に来てもらっちゃどうでしょうね」

お勝は、およしの亭主の彦次郎について話を続けた。

今は鑿や鉋、小刀などの研ぎを生業にしているが、以前は刀鍛冶だったのだと述べた。

「明日来る浪人が、目利きがいないとなるとどんな言いがかりをつけてくるか知れませんから、彦次郎さんにその役を引き受けてもらえないかと思うんですが」

お勝の提案に頷いた吉之助は、

「ご亭主はなんと仰いますかねぇ」

身を乗り出して、およしの顔色を窺う。

「戻ったら、うちの人に聞いておきますよ」

「ひとつ、よろしく」

お勝が頭を下げると、吉之助と慶三もそれに倣った。

日暮れまでまだ間があるのだが、根津権現門前町は翳っている。

台地の谷間にある根津一帯は、本郷の台地によって、西日は早々と遮られるが、東方の谷中の台地はまだ夕日を浴びていた。

煮炊きや、竈の煙の匂いが漂う『ごんげん長屋』の路地を通ったお勝が、

「ただいま」

戸を開けて土間に足を踏み入れると、

「お帰り」

流しの傍に陣取ったお琴とお妙から声が掛かった。

お勝は履物を脱ぐと、四つの箱膳が並んだ板張りに上がる。

「おっ母さん、茶碗と箸を並べておくれ」

「はいはい」

お琴の指示を素直に聞いて、お勝は箱の中にしまわれていた茶碗や箸、お椀をそれぞれの箱膳に並べ始める。

『岩木屋』の仕事が終わるのはいつも七つ半(午後五時頃)だから、お勝が夕餉の支度をするには遅すぎる。その代わり、朝餉はお勝が作るというのが、この一年ばかりの習わしになっていた。

以前は、朝餉を作るときに夕餉の分まで用意していたのだが、

「夕餉は、わたしが、ときどきお妙の手も借りて、なんとか作るよ」

一年前の正月、十二になったお琴が突然言い出して以来、夕餉作りをまかせていた。

お勝が茶碗などを並べ終えると、お琴とお妙が、小鉢や皿に取り分けた料理を手際よく箱膳に並べる。

「幸助がいないね」

お勝が口にすると、

「幸助っ」

鍋から汁物を椀によそっていたお琴が、家の壁に向かって大声を上げた。

「なんだい」

研ぎ屋の彦次郎とおよしの住む隣家から、幸助の声が返ってきた。

「ご飯だよ」

壁に向かって返事をしたのは、朝の残りの飯をよそっていたお妙だ。

彦次郎夫婦の家の戸が開け閉めされる音がしてすぐ、路地から幸助が飛び込んできた。

「座って」

お琴から号令が掛かるや否や、家族四人は箱膳を前に並んで座る。

「それじゃ、いただきます」

お勝が手を合わせると、

「いただきます」

三人の子供たちからも声が上がり、一同が箸を取った。

「幸助はお隣に何しに行ってるんだい」

夕餉を摂り始めて少し経った頃、お勝は何気なく口を開いた。

「何ってことはないよ」

幸助は箸を止めずに返事をする。すると、

「このところ、幸ちゃんはお隣に入り浸ってるのよ」

食べ物を飲み込んだお琴が、屈託なく教えてくれた。

「へぇ」

初耳のお勝は、単純に驚きの声を発した。

「彦次郎のおじさんが、刃物を研ぐのを見るのが面白いんだよ。切れ味の悪かった切り出しが、おじさんに研がれた途端、紙をすっと切るんだ。うん」

感心したように唸った幸助は、

「毎日通って、研ぎの技を身につけるつもりだよ」

そう口にして、軽く胸をそびやかした。

「嘘ばっかり」

箸を持ったまま、お妙がさらりと口にした。

「何がだよ」

むすっとした幸助が、口を尖らせる。

「お隣に行くと、およしさんからお菓子を貰えるもんだからね」

「お妙お前」

幸助が、向かい側に座っているお妙を睨みつけたとき、

「お勝さん、いいかい」

戸口から、聞き覚えのある声がした。

「彦次郎さん、どうぞ」

お勝が返事をすると、戸を開けた彦次郎が土間に入ってきた。

「今聞いたら、幸助がいつもお邪魔してるそうで」

箸を置いたお勝は、軽く頭を下げた。

「なんの。邪魔をされた覚えはありませんよ」

彦次郎がお勝に返事をするとすぐ、

「ほら。邪魔なんかしてないんだ」

幸助は、どうだと言わんばかりにお琴とお妙を睨みつけた。

「飯の最中にすまなかったが、およしから、『岩木屋』さんの刀の目利きのことを聞いたもんだからね」

「後でお願いに上がろうかと思ってたとこなんですよ」

お勝は少し改まった。

「それは引き受けるが、『岩木屋』さんには、何刻に行けばいいのかね」

「昼前の四つ(午前十時頃)なんですが」

「承知しましたよ」

笑みを浮かべた彦次郎は、軽く会釈をして路地へと出ていった。