2015年7月2日 栗原文宣

梅丘の古いアパートで、一人の青年があぐらをかいている。よれよれのジャージ。短く刈った髪。見るからに頑固そうな顔。

彼の名前は、栗原文宣。都内の大学に通う22歳だ。彼の前には一通の封筒がある。この前、面接を受けたハウスメーカーから送られてきたものだ。封をあけ、中身を取り出す。

厳正なる審査の結果、誠に残念ではございますが、今回は栗原様の採用を見送らせていただく結果となりました。末筆ながら、栗原様が今後より一層ご活躍されることをお祈り申し上げます。

これまで何度も見てきた不採用通知だ。

来年の3月に卒業を控え、同級生の多くはすでに内定を一つか二つ獲得している。

しかし、栗原はまだ全戦全敗だ。

(まあ、社風と私の性格が合っていなかったに過ぎない。面接官との相性も悪かった。最後に言われた『建築に対する熱い思いを聞かせてください』という問いもナンセンスだ)

頭の中で言い訳を並べながら、通知書を封筒ごとぐしゃっと丸めて、ゴミ箱に捨てた。

栗原は大学で建築学を学んでいる。成績は良い。資格も持っている。決してダメな人材ではないはずだ。ただ、面接が圧倒的に不得意だった。

栗原は自分に正直だ。思ったことを包み隠さずしゃべってしまう。

この前も面接で「御社はここ数年、経常利益が伸び悩んでいます。取り立てて製品に独自性がないことや、東南アジアの人件費高騰を考慮すると、未来の明るい企業ではないと考えています」と言い放った。

若い男の面接官は「じゃあ君はどうして未来の明るくない弊社を志望したんですか?」と顔を引きつらせながら聞いた。栗原は「偶然、求人広告が目についたからです」と答えた。受かるはずがない。

また、栗原は不愛想だ。多くの就活攻略本には『笑顔ではっきり話すべし』と書かれている。栗原は、真顔でねっとり話す。さぞ不気味に見えるだろう。

『建築に対する熱い思いを聞かせてください』という問いは、面接官が長所を見つけるために出した、最後の助け舟だった。しかし、栗原はそれを蹴飛ばした。

「熱い思いは持ち合わせておりませんので、回答できません」

就活生は、まだ採用・不採用が決まっていない企業を『持ち駒』と呼ぶ。栗原の持ち駒は、あと一つしかない。『小田笠設計舎』という、都内の小さな建築事務所だ。尊敬する建築士が設立した、唯一「入りたい」と思える会社だった。

先日の一次面接では、担当者が急病になったらしく、社長の小田笠氏が自ら面接した。

栗原は少し動揺したが、いつもの調子で受け答えした。すると奇跡というべきか、小田笠氏は栗原の性格を「面白い」と評価してくれた。だが、最後の質問でつまずいた。

「これは純粋な興味として聞くんだけど、そもそも君はどうして建築を学ぼうと思ったの?」

何も答えられなかった。

帰り道「また不採用か」と肩を落としたが、昨日来たメールにはこう書かれていた。

『先日は弊社にお越しいただき誠にありがとうございました。栗原様にはぜひ、二次選考に進んでいただきたいと考えております』

文末には『前回の質問に対する回答を、次までに用意しておいてください』と添えられていた。

二次面接は10日後だ。一次を通過できたのは良かったが、小田笠氏からの宿題を思うと、気が重い。

(理由……か)

『なぜ建築を学ぼうと思ったのか』……言葉はちがえど、どの面接でも似たようなことを聞かれる。そこでいつも詰まってしまうのだ。答えがないわけではない。誰にも言ったことはないが、建築学を専攻したのは、母親の影響だ。

栗原の母は学者だった。大学で建築工学の准教授を務めていたらしい。

子供の頃の栗原は、母がどんな仕事をしているのかよくわからなかったが、夜遅くまで机に向かって没頭する姿には、言葉にできないかっこよさを感じていた。

あるとき、何気なくこんな質問をしたのを覚えている。

「お母さんは、なんでそんなに研究が好きなの?」

栗原にも可愛い時代はあったのだ。

母はクマのできた目で栗原を見つめ、舌足らずの声で言った。

「別にとりたてて好きってわけじゃー、ないんですけどね~。どういうわけか、やめられないんですよ~」

「なんで?」

「うーんとね~、たとえば~」

母はレポート用紙を手に取り、二つ折りにして机の上に立たせた。

「この上に、本を載せたらどうなるでしょ~?」

「つぶれちゃうよ」

「じゃあ、実際にやってみましょ~」

厚い辞書を載せられた紙は、一瞬でくしゃっとつぶれてしまった。栗原は『当然だ』と思った。ぺらぺらの紙1枚で重いものを支えられるわけがない。

母はそんな息子の様子を嬉しそうに眺めながら、今度はレポート用紙をくるくると丸めてテープでとめ、筒を作った。

「では、これならどうでしょ~?」

「つぶれるよ。だっておんなじ紙だもん」

「はたしてそうかな~?」

母はもう一度、辞書を置いた。すると驚くことに、紙はつぶれることなく、すくっと立っている。

「え!? なんでつぶれないの!?」

「おんなじ素材でも、形が違うと強くなるんですよ~。じゃあ、どういう形が一番丈夫かな~って考えるのが『研究』なんです~。強い風が吹いても、お家がぺしゃってつぶれないのは、昔からいろんな人が研究を頑張ったおかげなんですよ~」

「じゃあ、ママもお家がつぶれないために研究してるの?」

「うーん、ちょっと違うかな~。フミノブくん、さっき『なんでつぶれないの?』って言ったでしょ~?」

「うん」

「それなんですよ~。『なんで?』とか『どうして?』って気持ちがあるから研究をしちゃうんです~。知りたい気持ちは、止められないんですよ~」

その日から、栗原は『研究』の虜になった。

いつか母と対等に議論をしたくて、小学校に入る前から難しい字を覚え、本をたくさん読んだ。

しかし、願いが叶うことはなかった。栗原が5歳のとき、母は死んだ。

妹の沙耶を出産した直後……難産による失血死だった。

建築学の道に進んだのは『母が熱中していた学問を深く知りたい』という思いがあったからだ。

きっとそれが答えなのだ。小田笠氏も納得してくれるだろう。

だがなぜか、どうしてもそれが口に出せなかった。

5歳のときからずっとそうだ。

母の話をしようとすると、上手く言葉が出ず、苦しくなってしまう。

泣きたいわけではない。ただ、苦しいのだ。栗原はそれを『発作』と呼んでいた。発作のせいで、今まで一度も、母の話を他人にしたことがない。

せっかく掴みかけたチャンスを、このまま逃してしまうのだろうか。

軽くため息をつき、狭い床に寝転ぶ。

そのとき、スマホの着信音が鳴った。

「もしもし、栗原です」

「お兄ちゃん、久しぶり」

「沙耶ですか。お久しぶりです」

「元気?」

「はい。おおむね」

「この前の大雨、大丈夫だった?」

「ええ。特に被害はありませんでした」

「よかったよかった。……梅雨、いつ明けるんだろうね? 去年はけっこう早かった気がするけど……」

「沙耶。私に気を遣って、会話のウォーミングアップをしなくてもかまいません」

「いや、別にそういうつもりじゃ……」

「あなたは今、受験生ですよね。家族への気遣いのために、貴重な勉強時間を無駄にしない方がいいです。伝え方が不愛想でも私は気にしませんから、用件だけを簡潔に教えてください」

「……ああ、うん。用件ね。……お父さんが、お兄ちゃんに話したいことがあるんだって」

「お父さんが?」

「詳しいことは聞いてないんだ。でも、結構大事な話みたい。……近いうちに帰ってこれる?」

「わかりました。次の土曜に帰ります。伝えてくれて感謝します」

以前、沙耶との電話を知人に聞かれ「なんでそんなによそよそしいんだ」と驚かれたことがある。しかし、冷たく接しているつもりはない。

今だって、栗原が止めなければ、沙耶は延々と天気の話を続けていたはずだ。彼女はそういう性格だ。兄と違い、社交的でコミュニケーションを大切にする。それは良いことだが、今は勉強に集中すべき時期だ。早々に電話を切ったのは、栗原なりの思いやりだった。

とはいえ、理屈っぽくて愛想のない自分を、沙耶が内心『付き合いづらい』と思っていることは知っている。沙耶だけではない。

父は栗原の電話番号もメールアドレスも知っている。にもかかわらず、わざわざ沙耶に伝言を頼んだ。栗原と家族の間には、見えない壁がある。

・・・

土曜日、電車を乗り継ぎ実家のマンションに向かう。

インターホンを押すと、父が笑顔で出迎えた。

「おかえり、文宣。久しぶりだな」

来年60歳になる父は、典型的なサラリーマン気質だ。気弱だが愛想がよく、人付き合いが上手い。今は銀行の課長を務めている。

軽い挨拶のあとリビングに案内され、テーブルに向き合って座る。ティーポットと二つのカップが用意されている。

「ごめんな。就活で忙しいのに呼び出しちゃって」

「かまいませんよ。ところで沙耶は?」

「朝から予備校に行ってるよ」

「頑張ってるようで何よりです。……話というのは?」

「ああ、そのことなんだけど……」

父はいったん言葉を止め、ティーカップに口をつける。

彼は緊張する場面ではいつも紅茶を飲む。

「……文宣のお祖母ちゃんに関することなんだ」

「名古屋のお祖母さんですか?」

「いや、俺のお袋じゃなくて、お母さんの方のお祖母ちゃんだよ」

「え?」

奇妙に感じた。

母方の祖母は、栗原が生まれる前に亡くなったと聞いている。祖父はそのもっと昔に病死したらしい。だから栗原にとって母方の家族は、最初から存在しないも同然だったし、これまで家庭内でその話題が出ることもなかった。なのに、なぜ今さら?

父はまた紅茶をすすり、話を続ける。

「お祖母ちゃん、名前は知嘉子さんというんだけど、文宣が生まれる前の年に亡くなったんだ。その話、聞いたことはあるよね?」

「ええ、一応」

「お祖母ちゃんが生前住んでいた家……つまり、お母さんの実家が飯田橋にあるんだけど、お祖父ちゃんはずっと昔に亡くなっていたから、一人っ子のお母さんが相続したんだ。自分が育った家だから、思い入れがあったんだろうね。文宣が生まれる前は、毎月行って管理をしていたよ。

で、今は俺の名義になってるんだ。お母さんが最期まで大切にしていた家だから、粗末にするわけにはいかないと思って、実はときどき行って、掃除や草むしりをしてたんだ」

「知りませんでした。言ってくれれば私も手伝ったのに」

「文宣に迷惑をかけるわけにはいかないよ。……それで、ここからが本題なんだ。お母さんが亡くなってからもう18年経つだろ? ……そろそろ、いいかなって思ってさ」

「手放すということですか?」

「俺も50後半になって、だんだん管理がしんどくなってきてさ。それに俺が死んだら文宣か沙耶のものになるだろ? 手続きとか毎年の税金とか、そういう面倒ごとを二人に残したくないんだ」

「たしかに、色々と大変でしょうね」

「家自体は古くて、売ってもお金にはならないけど、土地はそれなりの額になるらしい。俺の職場、不況でどんよりしててさ。いつリストラされるかわからないんだ。せめて沙耶が大学を出るまではしがみつきたいけど、そればっかりは会社の判断だからね」

父はカップに紅茶を注ぐ。ティーポットの中身はすでに半分ほど減っている。

「沙耶には昨日話したんだ。家を手放すことに反対はないらしい。まあ、沙耶からすれば、会ったこともないお祖母ちゃんの、行ったこともない家だからね」

「では、あとは私の判断だけですか」

「そうなんだ……どうだろう? 今売らなければ、いずれ文宣のものになる。お前が欲しいなら、無理に売ることはしない。持っていれば今後地価があがるかもしれないし、将来その土地に家を建てることもできる。いきなりこんな判断を迫るのは申し訳ないけど、正直な気持ちを聞かせてほしい」

地価のことなど、栗原にはどうでもよかった。父の負担と、沙耶の学費を考えれば、今売ってしまうのがベストだろう。ただ一点、先ほどの言葉が引っかかっていた。

『お母さんが最期まで大切にしていた家だから』……母が大切にしていた家。母が育った家。

「お父さん、沙耶の志望校はご存じですか?」

「国立大学を目指してる……とは言ってるけど、たぶん本心じゃないな。オープンキャンパスで見学に行った青学のパンフレットを、まだ大切に持ってるんだ。ときどきソファで眺めてるよ」

「しかし、私立だとお金がかかりますよね」

「まあ……な」

「……わかりました。私はかまいませんから、お父さんのご判断で売ってください」

「……すまない。売り金の半分は文宣に渡すから」

「いりませんよ。そもそも私の所有物ではありませんし。ただ……売りに出す前に一度、その家に行ってもいいですか? ……見てみたいので」

「……そうだよな……」

父はしばらく考えたあと、決心したように立ち上がった。

「わかった。せっかく来てもらったんだし、今から一緒に行こうか。車を出すよ」

・・・

父が運転する車の助手席で、栗原は先ほどから気になっていたことを質問した。

「どうして今までその家のことを、私や沙耶に話さなかったんですか?」

「……ごめんな、黙ってて」

「いえ、別に非難しているわけではありません。単純な興味です」

「そうか……」

返答を待ったが、それきり父は黙ってしまった。何か言いづらいことでもあるのだろうか。栗原も、あえて深追いはしなかった。

午後2時過ぎ、飯田橋に到着した。駅前のコインパーキングに車を停め、線路沿いを歩く。

しばらくして父が「あれだよ」と指をさした。その先には、昔ながらの木造一軒家があった。1階建てのコンパクトな民家だ。

玄関に着くと、父は郵便受けから小箱を取り出した。蓋に4桁のダイヤルが付いている。

「いつでも来られるように、ここに鍵をしまってあるんだ。番号は『9180』だよ」

「もしかして、9(く)1(り)8(は)0(ら)ですか?」

「よくわかったな! 無理やりな語呂合わせだけど、覚えやすいんだ」

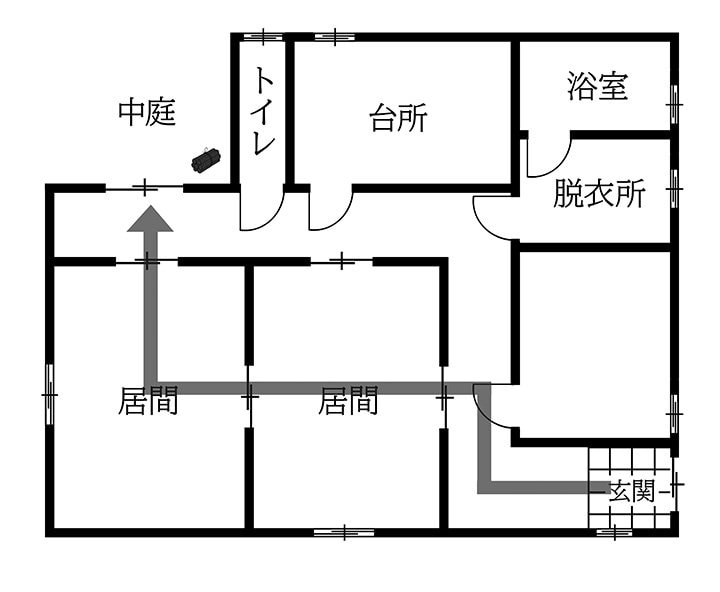

鍵を開け、ガラガラと引き戸を開くと、古い家特有の甘い木の匂いがただよってきた。こまめに掃除をしているからか、カビや埃の臭いはしない。玄関で靴を脱ぎながら父が言う。

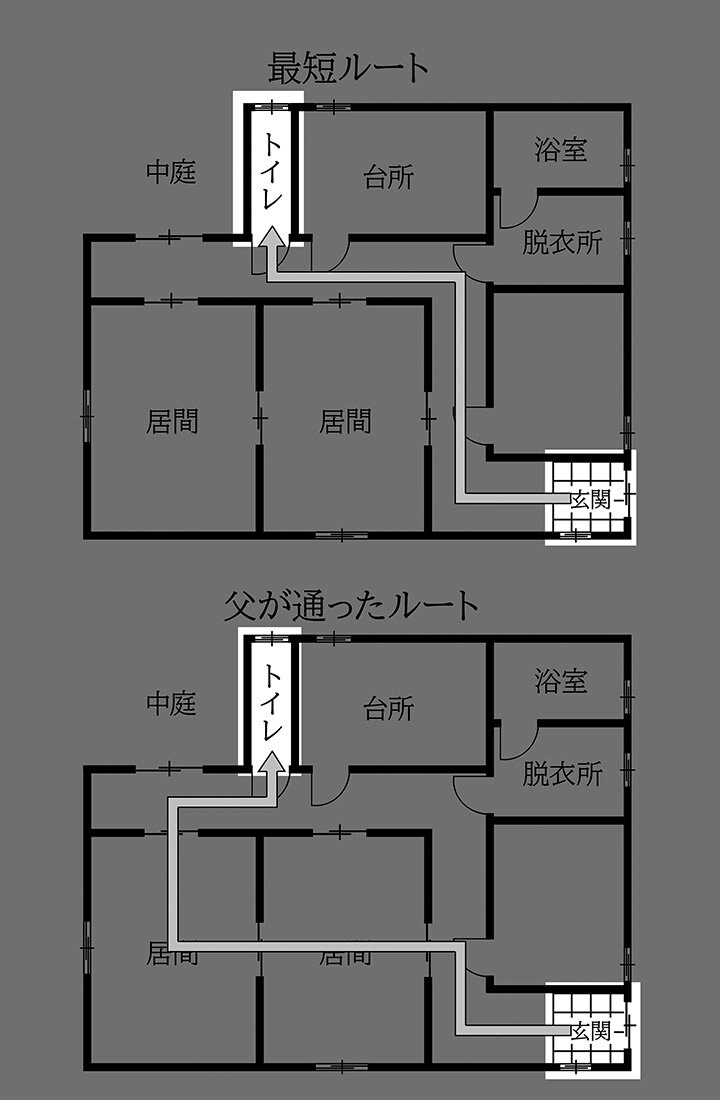

「文宣、悪い。ちょっとトイレに行ってくる。だいぶパンパンなんだ」

「紅茶をたくさん飲んでましたからね。トイレの場所を知っておきたいので、私も同行します」

「よし、一緒に行こう」

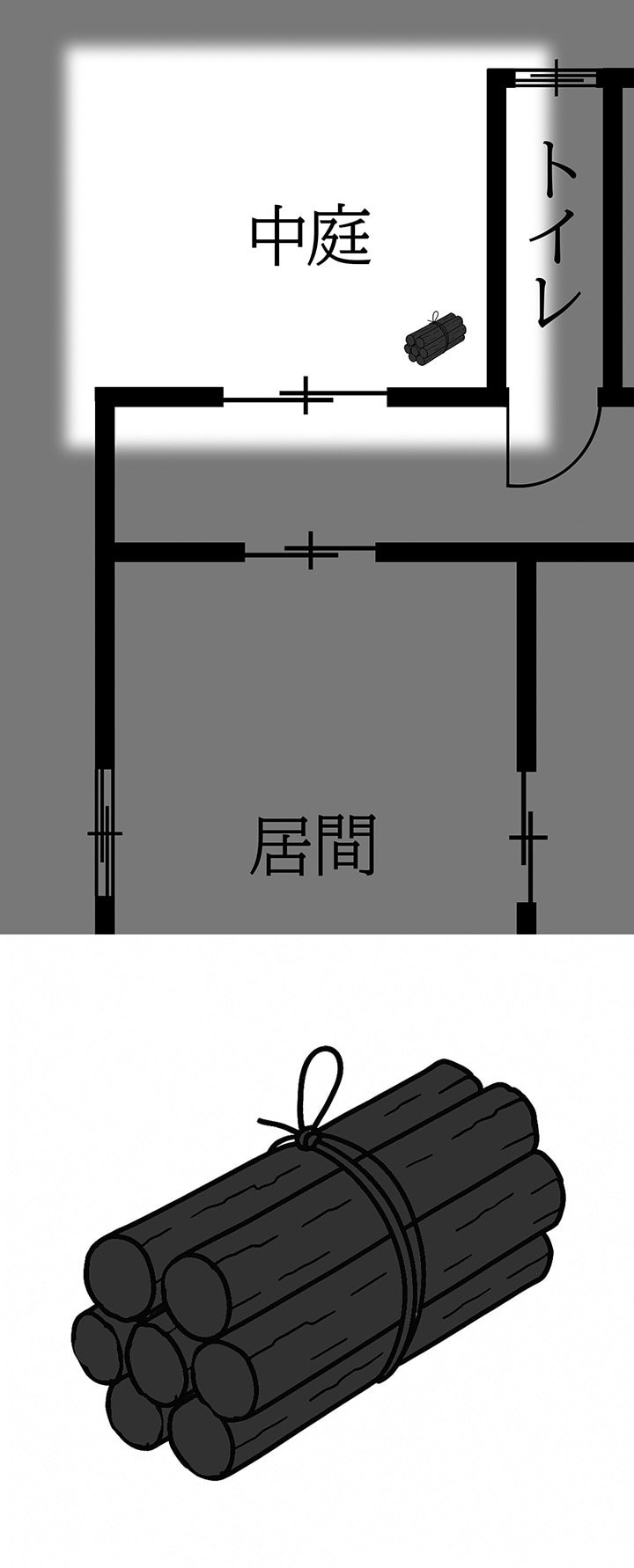

二人は玄関から二つ続きの居間を抜け、廊下へ出た。ガラス戸の向こうには小さな庭が見える。その隅に、何か黒いものが置いてある。

父はよほど限界だったのか、ベルトに手をかけながらトイレに駆け込んでいった。栗原はガラス戸を開け、その黒い物体を眺める。

炭になった木の棒が、いくつも針金で束ねられている。焚火でもしたのだろうか。針金がサビていることから、相当昔のものだと思われる。

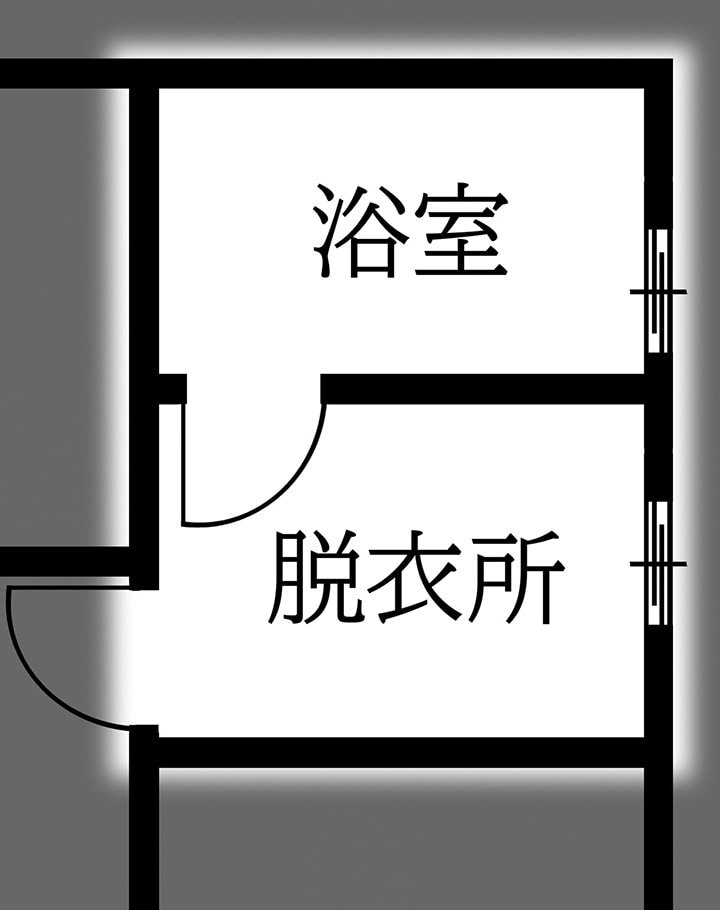

ガラス戸を閉め、そのまま廊下を進む。トイレ、台所、脱衣所を横目に見ながら歩くと、再び玄関へ戻ってきた。胸の中に、奇妙な感覚が芽生える。

(そういえば、どうしてあのとき……)

廊下を引き返し、台所を覗く。壁も床もきれいに掃除されている。

続いて脱衣所に入る。その瞬間、違和感に気づく。

他の部屋と違い、床に埃が積もっているのだ。浴室の中も、やはり掃除をした形跡がない。

そして、ある場所に目が行く。

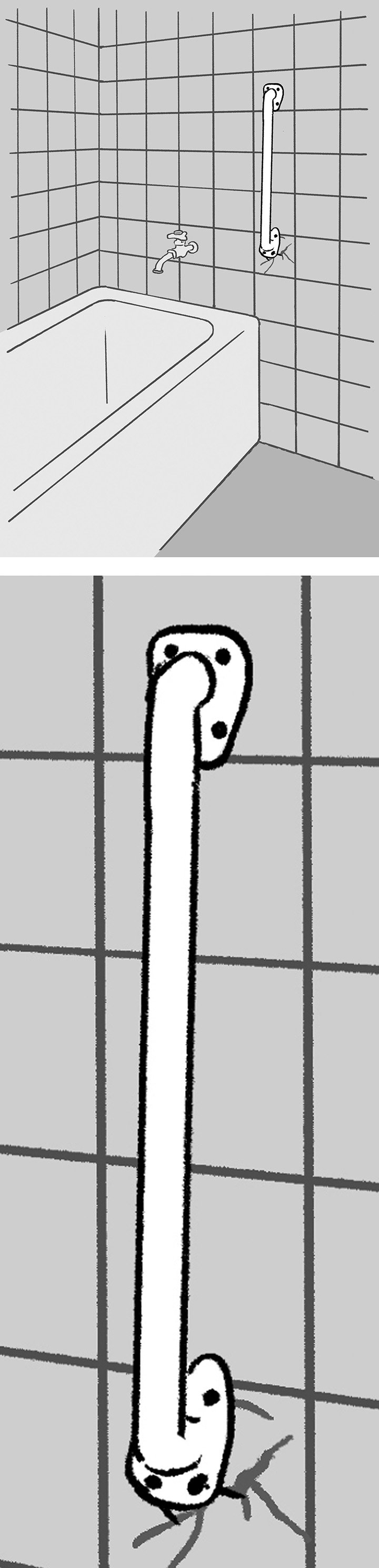

手すりの下部分が取れかかっているのだ。違和感の正体が見えてくる。

そのとき、遠くから水を流す音が聞こえた。廊下に出ると、父がトイレから出てきた。

「おまたせ。文宣はトイレ大丈夫か?」

「はい。……ところでお父さん、何か隠し事をしていませんか?」

「……何のことかな?」

父はわざとらしい笑顔で誤魔化すように言った。昔から、嘘をつくのが下手な人だ。

「ではなぜ先ほど、遠回りをしたんですか?」

「遠回り……?」

「玄関からトイレに行くのであれば、廊下から行った方が早い。居間を通ったのは明らかに遠回りです。なぜそのルートを選んだのでしょう?」

「それは……その……」

「もしかして、浴室の前を通りたくなかったのではないですか?」

その言葉に、父の笑顔が引きつった。

「ずっと引っかかっていたんです。なぜ今までお父さんは、この家のことを黙っていたのか。

私はまだしも、沙耶なら喜んだはずです。彼女はセカンドハウスや別荘のような、浮かれたものが好きですからね。そこでこう考えました。

お父さんは、我々をここに連れてきたくなかったのではないか……最初は理由がわかりませんでしたが、脱衣所と浴室を見たときはっとしました。あそこだけ埃が溜まっています。他の部屋はピカピカなのに、なぜあそこだけ掃除をしないのか。もしかしてお父さんは、浴室に入るのを怖れているのではありませんか? 理由はおそらく、過去にあそこで何かがあった……とか」

「『何か』って……」

「たとえば……自殺」

父の顔が青ざめていく。栗原は追い打ちをかける。

「そういえば、今までお祖母さんの死因について、聞いたことがありませんでした。彼女は、あの浴室で自殺をしたのではないですか?」

「……どうしてそう思うんだ? ……浴室なら、事故や病死かもしれないだろ?」

「では『浴室でお祖母さんが亡くなった』という事実は認めるんですね」

「あ……」

「たしかに、老人が入浴中に死亡することは珍しくありません。ただ、そういった死因であれば、浴室の前を通るのを避けるほどの恐怖は抱かないのではないでしょうか。遠回りをしてまであの場所を避けたのは、それ相応の理由があったと思うんです」

「……短時間でよくそこまで考えたな」

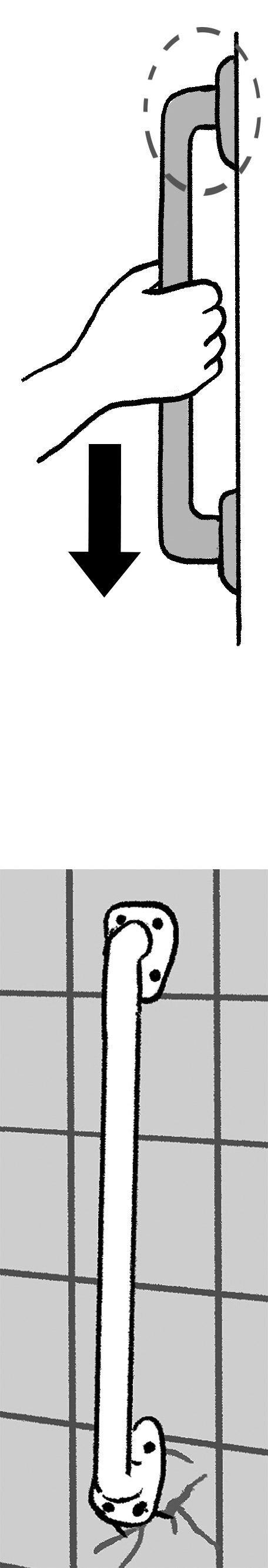

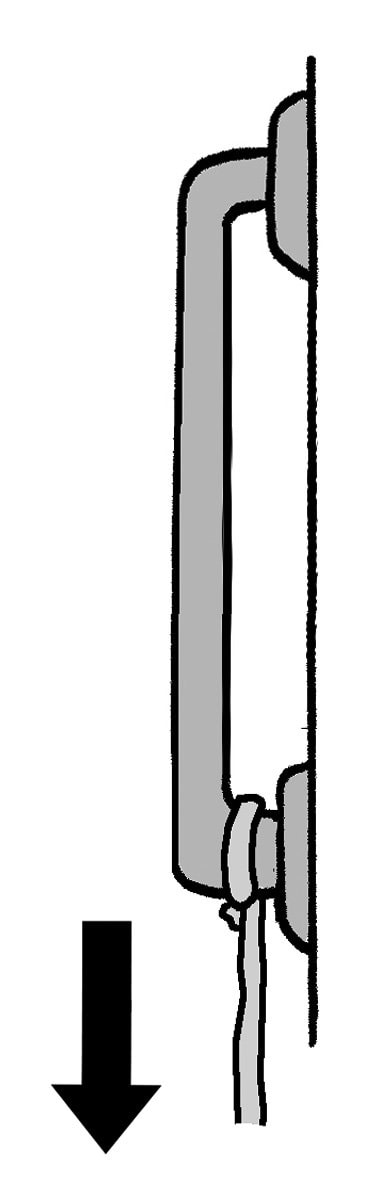

「恐れ入ります。ただ、これらは憶測でしかありません。私が『自殺』と確信した理由は手すりです。先ほど見たのですが、浴室の手すりが取れかかっていました。あれはやや不自然です」

「縦型の手すりは構造上、上から下に引っ張られることが多いため、上部に負荷がかかりやすい。しかし浴室の手すりは、下の留め具が壊れていた。下部に負荷がかかるような手すりの使い方はあまり一般的ではありません。もしあるとすれば……」

「ロープを結んで、下方向に全体重をかけた……つまり、首を吊るのに使用したのではないかと考えたんです。違いますか?」

父はこらえていた気持ちを吐き出すように、深いため息をついた。

「変な地図」は全4回で連日公開予定