*

低く唸るような遠雷が聞こえた。

まだ午後四時、普段ならベランダに差し込む西日がまぶしいくらいなのに、雨を孕んだ黒雲に覆われて、部屋に帰り着くなりあたりが急に薄暗くなった。

週末特有の山のような持ち帰り荷物を玄関にどっかりと置いて、果英は胸を撫で下ろす。こども園から急いで帰ってきて正解だった。

七月に入るなり園庭の片隅に飾られた七夕の笹の下で、こどもたちが願い事を書いた短冊をうれしそうに読みあっている間、保護者たちは、白いお弁当の話題でもちきりだった。噂が広まるのはすこぶる早く、一翔くんを心配する声や黄島さんへの批判が、小声で飛び交っていた。否定的な感情は引力が強いらしく、話に加わるひとの輪は大きくなっていった。

きっとひとりひとりはいいひとで、一翔くんを慮るのも親切心が発端なのだろう。仕事と家庭を両立する似た立場だから、粗もよく見えてしまうのだ。だけど、ひとは自分が正義と信じるものを前にすると、それを誰かに振りかざしてしまうことがある。それぞれの事情や判断に理由があることを、忘れたり、見落としたり、軽んじたりして、使い慣れた物差しで測りたがる。

果英は怖かった。

近づく雨の気配が、都合よく話の輪から抜けさせてくれた。

果英は、照明をつけ、大智をベビーベッドに寝かせると、郵便物を見もせずにテレビ横のファイルボックスに放り込んだ。洗濯物を取り込みにベランダに出ると、音を立てて雨が降り出す。五階から眺める街並みは、強い雨足のせいで、灰色に煙ったように映った。

駅へと続く大通りでは車が渋滞している。クラクションが次々と鳴らされ、果英は身をすくめた。苛立ったような音を浴びているのは、一台の真っ赤なスクーターだ。車の間を縫うようにすいすい通り抜けていく。周囲に影響されず、自ら進路を切り拓く赤いスクーターを、羨しいと果英は思った。

ようやくすべての洗濯物を取り込むと、外が一瞬、明るく光った。

「かみなり!」

瑠花が吸い寄せられるようにベランダの窓に張りつき、萌歌はベビーベッドに駆け寄って大智をおもちゃであやした。

「またひかった!」

瑠花が飛び跳ねながら、いち、にい、と数え出す。光ってからの秒数で雷との距離がわかると耕一が話したのを覚えているらしい。三を数える前に、ひときわ大きく雷鳴が轟き、部屋の照明が消えた。

果英は、しがみついてきた萌歌の背をそっとさする。日暮れどきのようにうす暗い部屋に、大智があうあう話す声と、萌歌が洟を啜る音、興奮して走りまわる瑠花の足音が響く。

明滅して、照明がついた。非常電源に切り替わったのだろう。部屋のあちこちで電子音や起動音が鳴る中、瑠花が声を張り上げた。

「まま、おはながきた」

「花?」

瑠花が指さしたインターフォンの画面に、花ではなく、鼻が映っていた。画面に映るひとは、メインエントランスのカメラにずいぶんと近づき過ぎているらしい。

鼻筋がすっと通って高く、小鼻が小さい。なかなか形のいい鼻だ。

応答ボタンを押すと、薄い唇と右顎のほくろが動いた。

「紫村さんのお宅ですか? 果英さんはいらっしゃいますか? 弁当店のききみみ堂と申します」

耳に心地よい、涼しげなアルトだ。しかし、弁当など注文した覚えはない。

「私ですけど、なにかの間違いじゃないでしょうか。お弁当は注文していません」

「緑原泰美さんからのお届けものです。ご友人と聞いてます。ご案内状も昨日ポストに入れておきました。赤い封筒、ご覧になってませんか」

慌てて郵便物を溜め込んだファイルボックスを漁ると、真っ赤な封筒が見つかった。差出人はたしかに、弁当店ききみみ堂と書かれている。

「ごめんなさい! 今見つけました。赤くて、裏にうさぎの絵が描いてある封筒ですね? 左側のエレベーターで上がってください」

エントランスのドアを解錠すると、画面は真っ暗になった。

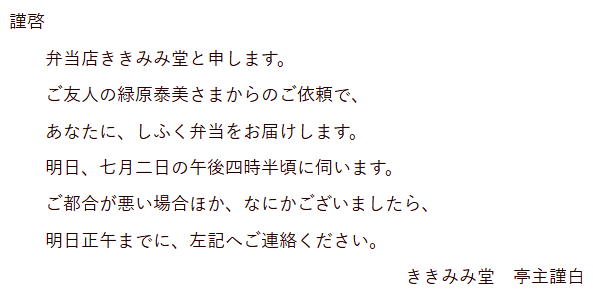

果英は改めて手紙を開いた。

末尾には電話番号が添えてある。店の名ははじめて聞くものの、封筒に記載された所在地は暁町。商店街のあたりだろうか。アーケードのある商店街と、その横の路地に枝葉のように小さな商店がひしめく街並みは、歩くのも楽しく、よく買いものに出かける。しかし弁当店など記憶にない。思い返している間に、玄関チャイムが鳴った。

果英を通り越して、瑠花が真っ先に玄関に駆けつける。急かされながらドアを開くと、真っ赤な髪に黒ずくめの女性が、足を大きく開いて立っていた。

通った鼻筋に薄い唇、右顎のほくろ。さっきカメラに映っていたのはこのひとに間違いない。一七〇センチ近くありそうな長身を、黒いレインコートが覆っている。

瑠花はそそくさと果英の後ろに回った。萌歌も果英の背に隠れてようすを窺っている。

「紫村果英さんですね。ききみみ堂の、鳴神冴良といいます」

きれいなアルトのせいか、お弁当が泰美からの贈りものであることや、アレルギーなしの注文だという説明が、音楽みたいに聞こえる。穏やかな声とは裏腹に、彼女の姿は個性的で、色白な肌に真っ赤なショートヘアが映え、毛先がゆれるたび、ピアスがいくつもついた耳が見え隠れした。直線的な細眉の下で、鋭いまなざしを湛えるアーモンド形の目が果英を見つめる。物腰は丁寧なのにどこか緊張してしまうのは、彼女が無表情だからかもしれない。

「こちらが紫村果英さんへのお弁当です」

冴良さんは、革かばんから赤地に白い水玉模様の包みを取り出して、果英に差し出した。

大きい、と感じた。両手をすっぽり隠すお弁当箱は、こども用の倍ほどもある。

「あの、どうして泰美はこのお弁当を私に?」

「お弁当包みに、メッセージが添えてありますよ」

赤い水玉模様の包みに、名刺ほどの大きさの紙が挟まっていた。なつかしい泰美の字で、近いうちに会いましょうとだけ書かれている。意図は読み取れず、誕生日でもないのに、贈られる理由がわからなかった。

「容器は明日の夕方、回収します。エントランスの集合ポストの下にでも置いててください」

「使い捨て容器じゃないんですね?」

今どき珍しいけれど、泰美がせっかく贈ってくれたのだから、多少の面倒くささには目を瞑ろう。考えてみればこんな非日常的な体験もずいぶん久しぶりで、果英は、持ち重りのする小判形のお弁当が少し楽しみになった。

「容れものも大事なんですよ。食べたあと、そのまま置いておいてもらっても大丈夫ですから。それと受け取りのサインをもらえますか。これから緑原さんにも同じものをお届けするんです。ご伝言があれば、承りますよ」

会社か自宅か、いずれにせよ泰美は都内にいるだろうに、この雨の中向かうなんてお弁当店もなかなか大変だ。

冴良さんは腰を折り曲げて、革かばんを足元に置き、クリップボードとサインペンを取り出す。はずみで黒いレインコートの首元から、ぽろりとペンダントがこぼれ出た。

立ち上がった胸元に、白い鉤形のペンダントトップがゆれる。

「……ほね?」

瑠花が果英の前に出て、ペンダントの方へ首を伸ばした。冴良さんはクリップボードとサインペンを果英に渡すと、その場にしゃがみ込む。ペンダントトップを載せた手のひらを、瑠花の目の高さに持ち上げてみせると、萌歌もそっと近寄り、二人は冴良さんの手のひらに顔を近づけた。

「これは、骨じゃなく、牙。牙、わかる? おっきい歯」

冴良さんは口をいーっと横に開き、犬歯のあたりを指さす。

「……あなたのきば……?」

瑠花の声は、ちょっと震えている。

冴良さんは真顔で二人を順繰りに見て、囁いた。

「狼のだよ」

「「お・お・か・み」」

瑠花と萌歌は、互いの顔を見合わせたかと思うと、わあっと叫んでリビングめがけて逃げ出した。冴良さんはゆっくり立ち上がって二人の背を見送り、呟いた。

「何歳ですか?」

「三十六です」

「いやあの、お子さんたち」

「あっ、やだ、余計なこと言ってしまいました。五歳です、二人とも」

「いっこ違いだ」

「お子さんと?」

「いや、あなたとあたし。あたしがひとつ上」

果英は、メッセージを書いたクリップボードを手渡しながら、驚きが顔に出ないように笑って取り繕った。尖った印象の服装や髪の色から、十くらい年下だろうと思っていた。

冴良さんは、受け取ったものを丁寧に革かばんにしまい、果英を見つめた。

「このお弁当、できたら、あなたおひとりで食べてもらいたいです。ご家族とではなく」

そのまなざしの強さに、果英は思わず、頷いた。

見送って部屋に戻り、お弁当箱をカウンターに置くと、二人が大智を囲んで話す声が聞こえてきた。

「あのひと、まじょじゃないかな」

「うん。おおかみのきば、もってたもんね」

「るか、ほんもののまじょ、はじめてみた」

「もかも。おみみにもいっぱいかざりがついてたね」

「かみ、あかかったしね」

「まじょだったら、いじめっこがやさしくなるほうほう、しってるかな」

こどもの想像力って面白いなと思いながら、果英は、慌ただしい日常に訪れるこんな一瞬をいつも近くで見ていたい気持ちも、諦めきれないと感じた。

この続きは、書籍にてお楽しみください