1

相手をなだめるつもりで両手を顔の脇に上げ、小暮時生は語りかけた。

「話なら聞く。だから、その女を解放してくれ」

時生の五メートルほど前方には、体格のいい年配の男と小柄な中年女性がいる。年配の男は前に立つ中年女性の肩を片手で掴み、もう片方の手には大きなハサミを握っていた。

「うるせえ! お前に話なんかねえよ。店主を呼べ!」

年配の男は怒鳴り、ハサミの刃先を中年女性の首に近づけた。顔を歪め、中年女性が短い悲鳴を上げる。ここは、商店街にある写真館のスタジオだ。奥の壁の上部から床にかけて撮影用の白い背景布が垂らされ、年配の男と中年女性はその上に立っている。二人の左右には、大きさも形も様々なライトが置かれていた。

「店主じゃ埒が明かないから、僕が来たんだ。何でも言ってくれ」

時生はさらに語りかけたが年配の男は、

「その手に乗るか! お前、警察官だろ」

と赤らんだ顔を険しくした。これ以上興奮させるのは危険と判断し、時生は「わかった」と返してゆっくり後退した。開け放たれたドアからスタジオの外に出ると、スーツ姿の男が話しかけてきた。

「ダメか。こりゃ長期戦になるかもな。いま、課長が本庁に応援を要請してる」

浅黒い肌と禿げ上がった頭、ぎょろりとした目が印象的なこの男は井手義春、五十二歳。時生と同じ楠町西署の刑事で、階級も同じ巡査部長だ。

「とにかく丸岡を落ち着かせないと。人質の夫と話して来るので、ここをお願いします」

そう告げて、時生は歩きだした。部屋の隅には小さな応接セットが置かれ、手前には受付カウンターがある。その周りに数人の刑事と制服姿の警察官が立ち、深刻な顔で囁き合っている。時生は刑事たちの後ろを抜け、ガラスのドアを開けて写真館を出た。写真館の周囲には規制線の黄色いテープが張られ、その前にマスコミと野次馬が集まっている。

三十分ほど前。時生が相棒の刑事と管内をパトロールしていると、無線で「山吹町二丁目の『やまぶき写真館』に男が押し入り、店主の妻を人質にとって立てこもっている」との報が入った。時生たちが現場に急行したところ、他の刑事も駆け付けて来た。

路肩に停めていた署のセダンに歩み寄った。七月も半ばを過ぎ、夏本番といった日射しが照りつけている。ドアを開け、時生はセダンの後部座席に乗り込んだ。座席の中央にはやまぶき写真館の館主・市村豊、奥には若い刑事が座っている。

「妻は──比佐子は無事ですか?」

時生の顔を見るなり、市村は問うた。薄くなった髪を七三に分け、メタルフレームのメガネをかけている。頷き、時生は答えた。

「ええ。他の刑事が、比佐子さんを解放するように交渉しています……事情は聞いた?」

「はい。犯人は丸岡和隆、七十八歳。この近くで不動産業を営んでいます」

そう答えたのは、若い刑事。剛田力哉といい、井手の相棒だ。身を乗り出し、剛田はさらに続けた。

「丸岡には妻がいて、十日ほど前、やまぶき写真館に金婚式の記念写真を撮りに来たそうです。撮影は無事に終わり、今朝、妻が出来上がった写真を取りに来たんですが、しばらくして丸岡が怒鳴り込んで来たとか」

「どうして?」

「『なんで俺が右側じゃないんだ』だそうです。記念写真は夫婦が並んで立っている姿を撮って、立ち位置は丸岡が左で奥さんが右。撮影時は何も言わなかったのに、仕上がりを見て腹が立ったみたいです。写真って、向かって右が上位者なんですってね」

小首を傾げ、あっけらかんと告げた剛田は刑事になりたての二十六歳で、階級は巡査長。雄々しい名前に反し、細身で色白のイケメンで趣味は美容。「かわいすぎる刑事」になるのが目標らしい。

「そうだよ。知らなかったの?」

時生が呆れると、市村も会話に加わった。

「確かにその通りなんですが、ご夫婦やカップルを撮影する場合は、男性が左で女性が右というのが多いんです。丸岡さんにもそう説明しようとしたのに、お酒が入っているせいか『バカにするな』と聞く耳持たずで。だから『酔いが醒めてから話しましょう』と言ったらキレて、受付にあったハサミを妻に突き付けてスタジオに──ああ、どうしよう」

最後はうろたえ、市村は頭を抱えた。その横顔を覗き、剛田が「大丈夫ですよ」となぐさめ、時生も「ご主人、しっかり」と励ます。さっき妻と電話で話したが、丸岡には酒乱の気があり、昼間から飲酒するようになった最近、それが顕著になったという。

「ふうん」

ふいに声がして、時生と剛田、さらに市村もセダンの助手席を見た。そこには男が一人、座っている。クセが強く量も多い髪と大きな目、歪みのない鼻。時生の相棒・南雲士郎警部補だ。

「大体わかったから、行って来る」

そう言うが早いか、南雲はドアを開けてセダンを降りた。驚き、時生も続く。

「行くって、どこへ?」

「もちろん、丸岡のところだよ」

当然のように答え、南雲は通りを歩きだした。警察官としては華奢な体に、黒い三つ揃いをノーネクタイでまとい、ジャケットの胸ポケットには青い鉛筆を挿している。後を追い、時生は告げた。

「ダメですよ。これ以上興奮させたら何をするか」

「だって、じきにお昼だし。最近署の近くにキッチンカーが来るようになったの、知ってる? そこのナシゴレンが絶品なんだけど、すぐに売り切れちゃうんだよ。ちなみにナシゴレンっていうのは」

「知ってますよ。エスニック風のチャーハンでしょ……じゃなくて、何を言ってるんですか。予断を許さない状況なんですよ。ここは慎重に、人命第一で」

歩きながら説教を始めた時生だが、南雲はそれを「あ、そうそう」と遮り、こう続けた。

「剛田くんに、タブレット端末で今から言う絵画を検索してスタジオに来るように頼んでくれる? ルノワールの『シスレー夫妻』と、ヤン・ファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻像』」

「はい? アル──なんですか?」

とっさに訊き返したが、南雲は「よろしく」と手を振って足を速めた。一瞬迷った時生だが、セダンに戻り南雲に言われたことを剛田に伝えた。剛田が愛用のタブレット端末で二枚の絵画を検索している間に他の刑事に市村の付き添いを頼み、二人でやまぶき写真館に向かった。

ドアを開けて館内に入ると、刑事たちの背中が見えた。みんなでスタジオのドアの前に集まり、中を覗いている。歩み寄った時生と剛田に気づき、井手が振り向く。井手は口を開こうとした時生をジェスチャーで止め、スタジオの中を見るように促した。他の刑事たちが場所を空けてくれたので、時生と剛田はスタジオを覗いた。

奥に、こちらに背中を向けて立つ南雲が見えた。その向かいには、ハサミを握った丸岡と市村の妻がいる。

「──という訳で、夫婦やカップルの場合、男性が左、女性が右で写真を撮影することが多いそうです」

よく通る声で朗らかに、南雲は言った。脇には、彼のトレードマークである表紙が深紅のスケッチブックを抱えている。さっきの市村の話を伝え、説得するつもりか。時生はそう思ったが、丸岡は首を突き出して南雲を睨み、怒鳴った。

「そんなもん、信じられるか! でっち上げで俺をだますつもりだろ」

「いえいえ。ちゃんと証拠もありますよ。写真じゃなく、絵だけど」

動じることなく返し、南雲はくるりと振り返った。時生と剛田を見て、手招きをする。二人で近づいて行くと、丸岡は焦ったように目を見開いた。しかし南雲は丸岡に何かさせる暇を与えず、こう続けた。

「これはフランスの印象派を代表する画家、ルノワールによる『シスレー夫妻』」

そう告げて、剛田が胸に抱えたタブレット端末を指す。はっとして、剛田はタブレット端末を操作して画面を前に向けた。つられて丸岡、さらに市村の妻の目も画面に向く。

そこにはヒゲを生やし、タキシード風の服を着た男と、絞られたウエストとボリュームのある長いスカートが印象的なドレスの女を描いた油絵が表示されていた。男と女は顔を寄せ合い、女の手は肘を軽く曲げた男の片腕に絡められている。そして、二人の立ち位置は男性が向かって左で女性が右だ。

「ね? 夫が左で妻が右でしょ?」

南雲は訊ね、向かいに微笑みかけた。丸岡は呆気に取られ、画面の絵と南雲を交互に見る。すると南雲は、

「続いて、ヤン・ファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻像』」

と言い、またタブレット端末を指した。それを受け、剛田は画面を前に向けたままタブレット端末を操作した。新たに画面に表示されたのも男女を描いた油絵だが、男は黒いハットをかぶって黒いマント風の服という格好で、女は頭に白いベールをかぶり、深緑色のたっぷりとしたつくりのドレスを着て、大きなお腹に片手を当てている。こちらも立ち位置は男が左で女が右、そして二人の手は絵の中央で繋がれていた。

この絵も呆気に取られて見ていた丸岡だったが、我に返ったようにわめいた。

「どっちも外国人の絵じゃねえか! ここは日本で、俺は日本人だぞ」

「ごもっとも」と南雲は頷き、

「じゃあ、日本の伝統文化・ひな人形は? 男びなと女びなの並びを思い出して下さい」

と、独特の敬語とタメ口を混ぜた口調で問いかけた。丸岡が考え込み、時生もひな人形の記憶を辿った。その直後、剛田が声を上げた。

「男びなが左で、女びなが右。いま見た絵と男女の並びは同じですよ!」

「その通り」と南雲が頷き、丸岡はハサミを握りしめたままぐっと黙る。南雲はさらに続けた。

「ひな人形や絵画のモデルの位置関係には、諸説あります。でも、僕はどうでもいいと思う。だって、いま見せた絵もひな人形も、美しいでしょ? 丸岡さんと奥さんも同じ。金婚式の写真を見ましたけど、お二人ともすごく素敵な笑顔をしていますよ。どっちが右でどっちが左かより、二人が並んで立っているってことが大事なんです。違いますか?」

笑顔で、しかしまっすぐに丸岡を見て問いかける。何か言い返そうとした丸岡だが、言葉は出て来ない。すかさず、南雲は語りかけた。

「丸岡さん。疲れているんじゃないですか? 僕の敬愛するレオナルド・ダ・ヴィンチは、こう書き記しています。『ときどき仕事を離れて、気晴らしをするといい。すると仕事に戻った時、より優れた発想をすることができるだろう。仕事に打ち込んでいると、きみは周りが見えなくなるのだ』と」

とたんに、丸岡の顔がくしゃっと歪んだ。キレたのかと時生は身構えたが、丸岡はハサミを握った手を下ろし、泣き始めた。

「……そうなんだよ。仕事で仲間に裏切られた。その矢先に写真を見て、世の中のみんなからバカにされてるような気持ちになったんだ」

「なるほど」

頷きながら、南雲は「後はよろしく」と言うように時生に目配せし、後ろに下がった。時生は頷き返し、市村の妻に歩み寄って手前に引き寄せた。同時に剛田が丸岡の手からハサミを奪う。とたんに、後ろの刑事たちがスタジオになだれ込んで来た。

「ダ・ヴィンチ殿。お見事!」

丸岡を拘束しながら、井手が声を上げる。南雲は振り向き、笑顔でひらひらと手を振って応えた。

井手と剛田が自分たちのセダンで丸岡を署に連行し、時生たちは他の刑事と事件の後処理をした。一時間ほどで処理が終わり、やまぶき写真館を出た。既に規制線は解除され、通りを人と車が行き交っている。やまぶき写真館の前に集まったマスコミと野次馬の間を抜け、時生たちはセダンに向かった。

「今回もお見事でした。すっかり所轄の刑事課にも慣れましたね」

並んで歩きながら時生は語りかけたが、南雲は微笑んで「そう?」とだけ返した。

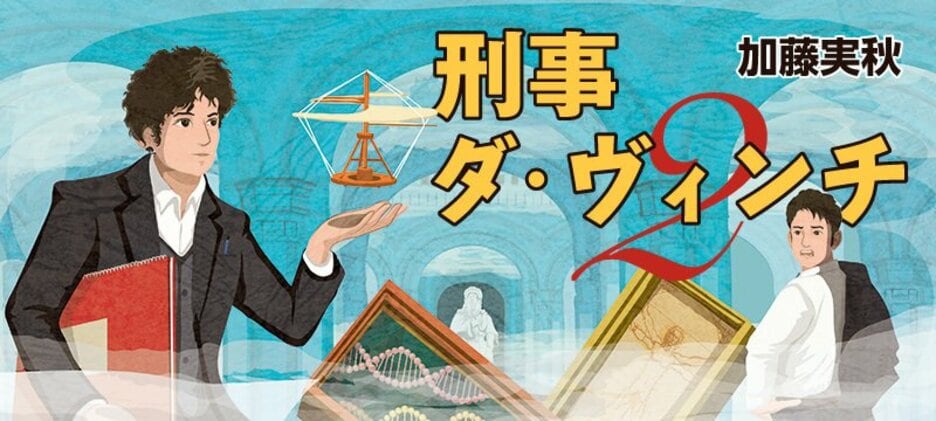

本庁の刑事部で美術関係の事件の捜査にあたっていた南雲が、楠町西署に異動して来て約二カ月。その間、南雲は東京藝術大学美術学部卒という経歴と、レオナルド・ダ・ヴィンチマニアという特性を活かし、複数の事件を解決した。

セダンの近くまで行くと、南雲は足を速めた。

「僕は署の手前で降りるから。ナシゴレンは諦めたけど、同じキッチンカーのミーゴレンを買うんだ」

時生にそう告げ、いそいそとセダンの助手席のドアに手をかける。呆れて「はいはい」と適当に応えた時生が、ミーゴレンとは何かを訊ねようとした矢先、

「南雲くん」

と声がした。振り向くと、男が立っている。小柄で面長、半袖のワイシャツとスラックスという格好だ。歳は六十代半ばぐらいか。

「どうも。お久しぶりです」

そう言って、南雲は笑顔で面長の男に会釈した。しかしその前に一瞬、うろたえたような表情を浮かべたのを、時生は見逃さなかった。面長の男も、「久しぶり。元気そうだね」と微笑んだ。

「少し話せるかな。署を訪ねようと思ったんだけど、管内で事件が起きたと聞いたから現場に来たんだ」

そう続ける面長の男に南雲は、「そうですか」と返し、時生を振り返った。

「悪いけど、先に署に戻ってて」

「はい。お知り合いですか?」

セダンの脇に立って時生は問いかけたが、南雲は面長の男を「行きましょう」と促し、二人で通りを歩きだした。

2

時生は一人で楠町西署に戻った。駐車場にセダンを停め、階段で六階建ての署の二階に上がった。廊下を進み、刑事課の部屋に入る。広い部屋には向かい合って並ぶ机の列がいくつかあり、二十人ほどいる刑事がパソコンに向かったり電話で話したりしている。部屋の奥にある、時生たちのものより一廻り大きな机に歩み寄った。

「ただいま戻りました」

そう告げて一礼すると、机でノートパソコンに向かっていたライトグレーのスーツ姿の女が顔を上げた。

「お疲れ様です」

女は返し、下半分が縁なしのメガネのレンズ越しに時生を見た。小柄で顔立ちも小作りだが、刑事課長の村崎舞花警視だ。

「山吹町の立てこもり事件は、無事に解決したそうですね。いま、井手班が犯人の丸岡和隆を聴取しています」

「はい。身柄を確保した時点で『申し訳ない』と繰り返していたので、聴取には素直に応じるはずです。人質の女性にケガなどはありませんでしたが、念のために病院で診察を受けてもらっています」

「スピード解決だったな。本庁の捜査第一課からも、ねぎらいの言葉をもらったぞ。これも村崎課長の采配の賜ですね」

傍らから駆け寄り、そう言って村崎に満面の笑みを向けたのは藤野尚志。刑事係長で階級は警部、歳は四十九だ。一方、村崎は二十九歳。東京大学法学部卒のいわゆるキャリア警察官で、研修の一環として楠町西署の刑事課長に着任した。

「いえ。犯人を説得したのは、南雲さんですから」

無表情に返した後、村崎は「で、南雲さんは?」と問いかけて時生の背後に視線を巡らした。慌てて、時生は答えた。

「立ち寄りがあって──先ほどの事件の詳細は、僕が報告書にまとめて提出します」

「そうですか……南雲さんの着任以来、楠町西署刑事課の事件の解決率は上昇しています。一方で南雲さんには、推測と思い込みに基づく捜査や問題発言、行動等も目立ちます。あくまでも規律遵守で、十二年前のような事態が起きないよう、注意して下さい」

感情を含まない声で村崎が告げる。それを藤野が神妙な顔で聞き、時生に「わかったな?」と問いかける。「わかりました」と答え、時生は背筋を伸ばして一礼した。

南雲は本庁にいた頃から敏腕刑事として知られ、付いたあだ名が「ダ・ヴィンチ刑事」。しかしその性格は超マイペースで常識や規則は意に介さず、物事を美しいか、美しくないかで判断する。おまけに食いしん坊ときて、コンビを組む時生は振り回されっぱなしだ。加えて時生は、本庁捜査第一課に所属していた十二年前に南雲とコンビを組み、通称「リプロマーダー事件」という連続猟奇殺人事件を捜査していたことがある。その際、時生は犯人と思しき男を追いかけたが反撃されて逃げられるという失態を犯し、それが原因で所轄に飛ばされた。以後も捜査は続けられたが、リプロマーダー事件は未解決のまま。時生と南雲が所属していた特別捜査本部も解散した。

村崎の机を離れ、時生は自分の席に着いた。ノートパソコンを立ち上げながら、隣の南雲の机に目をやる。そこにはノートパソコンや書類のファイルを収めたブックスタンドの他、レオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチに描かれているという、スクリュー形の翼が付いた空飛ぶ機械の模型が置かれている。

「先に署に戻ってて」とか言って、どこで何をしてるんだか。心の中で呟き、ため息をつくのと同時に、時生はさっき会った面長の男を思い出した。

穏やかだけど隙のない佇まいといい、「署を訪ねようと思ったんだけど、管内で事件が起きたと聞いたから現場に来た」って発言といい、あの男は元警察官、しかも刑事だな。だとしたら、南雲さんの元上官? でも声をかけられた時、南雲さんはうろたえていた。あの人のあんな顔を見たのは初めてだし、訳ありか。そう頭を巡らせると、胸が騒いで好奇心も湧いた。

十二年前に犯人と思しき男を取り逃がした際、時生はある経験をした。それをきっかけに時生は南雲こそがリプロマーダー事件の犯人なのではという疑いを抱き、以後、密かに捜査を続けてきた。すると二カ月前、南雲が同じ署に配属されて再びコンビを組むことになった。時生は戸惑いつつも事件の真相を解明するチャンスと考え、南雲に気づかれないように身辺を探っている。

ノートパソコンで報告書の作成を始めた矢先、ジャケットのポケットでスマホが鳴った。取り出して見ると、スマホの画面には「野中さん」と表示されている。時生は「はい、小暮です……ちょっと待って」と応えながら席を立ち、刑事課の部屋を出た。廊下の隅まで行き、改めてスマホを耳に当てる。

「もしもし。何かあった?」

「このまえ起きた品川区の事件。発生直後に、被害者の山口直江の首から下の遺体が、山口の鍼灸院の近くにある公園の雑木林で発見されたでしょ? それを司法解剖したら、ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤の成分が検出されたんだって」

早口の囁き声で、野中琴音は告げた。野中は本庁科学捜査研究所の公認心理師、いわゆるプロファイラーで、時生・南雲とは、リプロマーダー事件の特別捜査本部で出会った。

「なら、模倣犯の可能性は低いな。山口以前の四人の被害者も遺体から導眠剤の成分が検出されたけど、公表してないからね。山口の鍼灸院からは犯人のものと思しき指紋や毛髪などは検出されていないし、目撃者もいないんでしょ?」

時生も囁き声で問うと、野中は「うん」と答えた。顔を上げ、時生は言った。

「予想通りだね。リプロマーダーが犯行を再開したってことだ」

十二年前。都内で、長い髪を三つ編みにしてロフトの柵から吊され、全裸で亡くなっている女性の遺体が発見された。それはジョット・ディ・ボンドーネという画家の「最後の審判」という壁画の一部に描かれている女の姿と似ており、偶然かと思いきや、今度はジョン・エヴァレット・ミレイの「オフィーリア」という絵画そっくりの状況で溺死している女性が見つかり、続いてジャック=ルイ・ダヴィッドの「マラーの死」を彷彿とさせる格好でバスタブで刺殺されている男性、さらにエドゥアール・マネの「自殺」によく似た、拳銃を手にベッドに倒れ、亡くなっている男性が見つかった。四件とも壁画や絵画を模した殺人と推測され、また被害者たちはそれぞれ育児放棄、保険金詐欺などの悪事に関わっていた。マスコミは「再現」を意味する「REPRODUCTION」と、殺人という意味の「MURDER」を繋げて「リプロマーダー事件」と名付けて騒ぎ立てた。

四件の事件の後、リプロマーダーの犯行は途絶えた。しかし二週間ほど前、東京都品川区の鍼灸院で院長の女性の切断された頭部が発見され、リプロマーダー事件との繋がりが浮上した。

「みたいね」と返し、野中は息をついた。外にいるのか、ざわざわとした気配と車の走行音が漏れ聞こえてくる。時生は言った。

「本庁にリプロマーダー事件の特別捜査本部が再設置されるらしいね。僕と南雲さんは招集されないだろうけど、野中さんには声がかかると思う。こっそり状況を教えてよ」

「気持ちはわかるけど、それはさすがに」

「頼むよ。あの事件を捜査することが、僕が抱えてる問題の唯一の解決方法って気がするんだ」

必死に訴えると、野中は黙った。

十二年前の犯人を取り逃がした時の経験をきっかけに、時生は悪夢にうなされてはベッドから落ちるようになった。物怖じしない性格で誰にでもずけずけとものを言う野中だが、時生を心配し、カウンセリングを申し出てくれている。時生の頭に、前髪をセンターパートにしたショートカットと、小さな口から覗くやや大きめな前歯が印象的な野中の顔が浮かんだ。同い年ということもあり、時生たちは飲み仲間で、野中は時生の家族とも親しくしている。

ため息の音がして、野中は「わかった」と応えた。口調を改め、こう続ける。

「でも、他の人には絶対バレないようにしてよ……プロファイリングを頼みたいって、本庁から山口の事件の現場写真が送られてきたから、転送するわ」

「ありがとう。こっちも何か掴んだら報せる」

そう返して通話を終えて間もなく、スマホに野中からメールが届いた。時生は周囲を気にしながら、添付された画像ファイルを開いた。

画像は複数あり、一枚目は茶色い床の上に置かれた横長の施術ベッドが写っている。施術ベッドには白いタオルがかけられ、傍らにはタオルや消毒用のアルコールなどが載ったワゴンもあった。そして施術ベッドの上には、ガラスの水槽が置かれている。施術ベッドの大きさから察するに、幅六十センチ、奥行きと高さは五十センチほどか。水槽の中身は、被害者・山口直江の切断された頭部と生きたヘビだ。

二枚目の画像は、水槽の中身のアップ。山口の頭部は首の中ほどで体から切り離され、切断面から流れた血が水槽の底に広がっている。山口は丸い目をかっと見開き、低くあぐらをかいた鼻からは微量だが出血が見られ、唇がひび割れた小さな口はわずかに開いていた。セミロングの髪は後ろに撫でつけられ、派手な茶色に染めているが根元は真っ白で、七十六歳という年齢が感じられた。

そして山口の頭部の周りには、ヘビがいた。どれも細く、体長は五センチから三十センチほどだが色柄は様々で、三十匹はいるだろう。絡み合ったり、とぐろを巻いたりして、山口の髪や額の上に載っているものもあり、異様な光景だ。さらによく見ると、小型のトカゲやコガネムシ、クモなどもいる。虫は首の切断面に群がっているものも多く、時生は軽い吐き気を覚えた。

この遺体が発見されたのは二週間ほど前の夜で、時生と南雲には野中が報せてくれた。その後、時生たちは山口の鍼灸院に向かったのだが、現場を仕切っていた本庁捜査第一課の刑事に立ち入りを禁じられた。時生は十二年前に被疑者を取り逃がした失態、南雲は日頃の言動で本庁上層部の怒りを買い、所轄に飛ばされたという経歴が原因らしい。その場は引き下がったが、リプロマーダーが犯行を再開したのなら事件を解決する絶好のチャンスだと、ますます時生は奮起した。

引き続き、時生は三枚目の画像を見た。それは油絵で、リプロマーダーが山口を殺害する際に模倣したと思しき十七世紀の画家、ピーテル・パウル・ルーベンスによる「メデューサの頭部」だ。この絵は事件発生直後から何度も見ているが、改めて眺めた。

薄暗い崖か岩の上に首の中ほどから切断された女の頭部が置かれ、その周りにおびただしい数のヘビとトカゲ、虫が描かれている。女の顔立ちは明らかに外国人で山口より若いが、表情や出血の具合、ヘビやトカゲの大きさなど、現場の状況とそっくりだ。ちなみにこの絵のモデルは、ギリシャ神話に登場する怪物・メデューサで、その目を見た者を石に変える力を持っていたという。一方山口は強いカリスマ性を持ち、「地獄に真っ逆さまよ」という言葉で鍼灸院の患者を脅して思考停止状態にし、高額の治療費を支払わせたうえ健康食品などを購入させ、トラブルになっていた。

油絵と現場の画像を交互に見ているうち、時生の胸に疑問や怒り、不安が湧いた。しかし場をわきまえ、気を鎮めてスマホをしまおうとした。と、再びスマホが鳴り、野中かと見ると、画面には「南雲さん」と表示されていた。迷わず、時生は電話に出た。

「南雲さん。早く戻って下さい。課長に注意されちゃいましたよ」

「ごめんごめん。ちょっと出て来られる? 話があるんだ」

能天気に返され、「なんで『戻って下さい』の返事が『出て来られる?』なんだよ」と苛立ったが、話なら時生にもある。仕方なく「わかりました」と返し、出かける口実を考え始めた。

3

「報告書の作成に必要な情報を収集するため、立てこもり事件の現場に行く」と同僚の刑事に告げ、時生は署を出た。少し歩き、大通りから脇道に入る。狭い道の両脇に小さな民家と飲食店が並び、その一角に古い二階屋があった。木造で、屋根と庇には色褪せた灰色の瓦が載っている。玄関の格子戸の脇には、「ぎゃらりー喫茶 ななし洞」と描かれたスタンド看板があった。

格子戸を開け、時生は店内に進んだ。薄暗く天井の低い空間で、横と向かいの壁には額縁がずらりと並び、中には様々な絵画が収められている。壁際の棚には絵皿や花瓶、彫刻なども陳列されていた。それらに注意しながら、狭い通路を奥のカウンターに向かった。と、カウンターの中に立つ女と、その脇の棚に置かれた古いラジオが目に入った。

「──ですから、このネックレスに含まれる磁気には血行を促進する効果があり、肩こりの改善が期待できます。重さは二十五グラム、長さは四十五センチから五十五センチまで調節できます」

ラジオから、通販番組の商品説明と思しきハイテンションの男の声が流れてくる。すると、カウンターの中の女がふん、と鼻を鳴らした。

「重さ二十五グラム? それだけで肩がこりそうだけどね」

そう言い放ち、女は横を向いた。金髪のショートボブに、切れ長の目。濃い紫色の着物をまとい、火の点いていない長い煙管を手にしている。ななし洞の店主・永尾チズだ。目が合ったので時生は、

「こんにちは。今日は飲み物を持って来ましたよ。ほら」

と笑顔で告げ、片手に持ったペットボトル入りの緑茶を見せた。が、チズは時生をじろりと見て背中を向けた。中年以上なのは確かだが、濃い化粧と、先の尖った高い鼻も相まって年齢不詳。どこか魔女っぽい。

「あ、来た来た。こっちだよ」

その声に、時生はカウンターの奥を見た。木製の椅子に座った南雲が手を振っている。隣には、さっきの面長の男もいた。「どうも」と一礼し、時生は二人に歩み寄った。

「こちらは白石均さん。警視庁のOBで、僕らの先輩だよ。で、彼が小暮時生くん」

にこやかに南雲が紹介し、白石と時生は頭を下げ合った。やっぱり元警察官かと思いつつ、時生は緑茶をカウンターに置き、椅子を引いて白石の隣に座った。白石と南雲の前にも、表通りのチェーンのコーヒーショップでテイクアウトしたと思しき蓋付きの紙コップが置かれている。この店は南雲の行き付けで、時生も最近来るようになった。喫茶の看板を出しながら、なぜ飲み物は持ち込みがルールなのかとか、チズは何者でなぜいつも文句を言いながらラジオの通販番組を聴いているのかとか疑問は多いが、怖くて口にできない。

「白石さんは古い知り合いで、お世話になったんだ。僕に用があって久々に訪ねて来てくれたんだけど、小暮くんにも聞いて欲しいから呼んだんだよ」

古いとはいつ頃で、どんな世話になったのか。湧いた疑問を堪え、時生は「そうですか」とだけ返した。「勤務中にすみません」と恐縮し、白石が一礼する。小柄だが引き締まった体をして、わずかに前に出た口が印象的だ。時生に向き直り、白石は話しだした。

「僕はいま病院のガードマンをしているんですが、そこで親しくなった看護師の男性に『女性を捜して欲しい』と頼まれました。男性と女性は婚活アプリで知り合い、四カ月ほど前に婚約したそうです」

「はい」

「女性は『両親はアメリカに住んでいて、母親は重い心臓病を患っている』と話し、男性はその治療費として約一千万円を女性に渡したそうです。女性は『母親の手術に立ち会いに行く。落ち着いたらあなたも来て』と言いましたが以後連絡はなく、メールや電話も通じなくなったとか」

「いきさつからすると、結婚詐欺の可能性が高いですね」

元警察官だけあって、説明に無駄がないな。そう感心しながら時生は言い、白石は「ええ」と頷いた。

「僕もそう思い、『警察に被害届を出した方がいい』と言いました。しかし男性は、『彼女を疑うようなことはしたくない』の一点張りです。昔の僕なら『目を覚ませ』と一喝するところなんですが、警察官を辞めてから市民の気持ちがわかるようになって。相手を信じたいという想いや、警察に届けて騒動になったらどうしようという不安など、いろいろあるようです。だから何とか力になれないかと、南雲くんを頼りました」

穏やかだが熱意に満ちた口調や、まっすぐな視線から白石がどんな警察官だったのか伝わってくる。時生が背筋を伸ばして「はい」と応えると、南雲も口を開いた。

「じゃあ、頼むね」

「えっ?」

訳がわからず、時生は白石越しに南雲を見た。紙コップを取って口に運びながら、南雲は返した。

「いま『はい』って言ったでしょ。僕と一緒に女性を捜してよ」

「いまの『はい』は、承諾じゃなく相づちで……まずいですよ。課長にどう説明したら」

「勤務時間外に捜査するなら、相談しなくていいでしょ」

あっさりと返され、時生は「いやいや」と腰を浮かせた。が、「無理は重々承知ですし、女性が見つからなくても構いません。やれることをやってダメなら、男性も踏ん切りが付くと思うんです。どうか力を貸して下さい」と白石に頭を下げられ、言葉に詰まる。それを待っていたかのように、南雲はにっこり笑って告げた。

「決まりだね」

勝手に話をまとめてるし。脱力し、腹も立った時生だが、秘密が多い南雲の過去に迫るチャンスかもしれないと頭を切り替える。「わかりました」と言い、椅子に座り直して白石を見た。

「白石さんは、どちらの署にいらしたんですか?」

「あちこち行ったけど、長かったのは上野桜木署の刑事課です。南雲くんとも、そこで知り合いました」

「へえ。南雲さん、上野桜木署にいたんですか。いつ頃?」

警視庁入庁後の南雲の経歴は確認済みだが、上野桜木署に勤務していたという記録はない。すると南雲は「いつだったかな」ととぼけ、白石が「違う違う」と笑って訂正した。

「僕らが知り合ったのは、二十五年以上前。南雲くんが東京藝術大学の学生だった頃です。藝大は、上野桜木署の管轄だから」

「ああ、なるほど」

時生も笑ったが、胸は大きくざわめく。大学生が刑事と知り合う、しかも今に至るまで付き合いがあるって、普通じゃないぞ。そう疑いつつ口に出すのを躊躇していると、白石が言った。

「ひょっとして、あれは古閑くんの絵かな」

その目は、南雲の肩越しに傍らの壁を見ている。そこには縦五十センチ、横四十センチほどの金色の額縁があり、中には油絵が収められていた。油絵に描かれているのは、一枚のジーンズだ。

「白石さんは、古閑さんともお知り合いなんですか?」

絵と白石を交互に見て、時生は問うた。古閑塁は南雲の藝大時代の同級生で、売れっ子の画家だ。ある事件の捜査を通じ、時生も知り合いになった。

「ええ。南雲くんと同じ頃に知り合いました……古閑くんは海外暮らしだと聞いてたけど、最近帰国したんだってね。少し前に電話をくれたよ」

後半は南雲に向き直り、白石は告げた。「そうですか」と南雲が返した矢先、チズが歩み寄って来た。カウンター越しに白石を見て言う。

「当たり。あれは古閑塁の絵だよ。かなり初期の作品なのに、よくわかったね。絵が好きなのかい?」

「いえ。古閑くんは特別ですよ。描く絵も本人も、個性的ですから」

にこにこと嬉しそうに、白石は応えた。僕も事件捜査の流れで古閑さんの絵を見たけど、描かれているジーンズが穿き込まれてボロボロなところや、強いエネルギーが感じられるところは、確かにいまの作風と通じるな。そう思い時生が感心していると、チズはさらに問うた。

「あんたもデカだろ?」

「ええ。『元』ですけど」

するとチズはふん、と鼻を鳴らし、白石と南雲、時生の顔を眺めて言い放った。

「いつの間にここは、デカの溜まり場になったんだい? 誰を連れて来ようが、コーヒーは淹れないからね」

だったら、喫茶なんて看板を出すなよ。思わず心の中で突っ込んだ時生だったが、眼光鋭くチズに睨まれ、慌てて目をそらした。

4

女性捜しに必要な情報を聞き、ななし洞を出て白石と別れた。署に戻りながら、時生は隣の南雲に告げた。

「なし崩し的に引き受けちゃいましたけど、面倒なことになりそうなら手を引きますよ。ただでさえ、課長に目を付けられてるんですから」

「OK」

朗らかに返し、南雲は脇に抱えたスケッチブックを逆側に持ち替えた。強い日射しが降り注ぎ、その下をたくさんの人と車が行き交っている。

「久々に会ったのに人捜しを引き受けるなんて、白石さんに恩でもあるんですか? じゃなきゃ、過去に迷惑をかけたとか」

この流れなら不自然じゃないはずだ。自分で自分に言い聞かせ、時生は斬り込んだ。すると、南雲は答えた。

「まあ、そんなところ」

はぐらかしたな。苛立ちを覚えた時生だったが、過去に何かあったなと確信を得る。さらに問いかけようとした矢先、南雲は話を変えた。

「リプロマーダー事件は? 琴音ちゃんが特別捜査本部のメンバーになるって聞いたよ」

「その話をしたかったんです。さっき野中さんから電話があって、検死の結果、山口直江の遺体からベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤の成分が検出されたそうです。リプロマーダーが犯行を再開したのは確実ですね。で、これが現場の写真」

時生は言い、歩道の端に寄った。周りを確認してからスマホを出し、画面にさっき野中が送ってくれた画像を表示させる。スマホを受け取り、南雲はそれを眺めた。

「リプロマーダーは腕を上げたね。遺体の表情や首の切断面が、『メデューサの頭部』にそっくりだ。ヘビやトカゲ、虫も絵画に似たものを揃えてる」

時生はまず「褒めてどうするんですか」と咎め、こう続けた。

「僕の予想では、特別捜査本部はそのヘビやトカゲ、虫の入手ルートからホシに辿り着けないかと考えるはずです」

「美しくない」

即答し、南雲は眉をひそめた。言葉を返そうとした時生を遮り、さらに言う。

「睡眠導入剤とか四人目の被害者が握ってた拳銃とか、これまでも犯行に足が付きそうなアイテムが使われたことはあった。でも、いくら洗っても、リプロマーダーには辿り着けなかったでしょ。今回のヘビやトカゲも、同じだろうね。そういう場合、必要なのは斬新な発想、つまりオリジナリティーなんだけど、それこそが日本の警察に一番欠けてる要素なんだよね」

こういう物言いが災いして、所轄署送りになったんだろうな。顎を上げてしたり顔で語る南雲を見ながら、時生は思った。

「とにかく、野中さんには捜査状況を教えてもらうように頼みました。僕は僕でリプロマーダー事件を捜査しますよ」

手を伸ばし、スマホを取り返しながら宣言する。笑って、南雲は返した。

「偶然だね。僕も同じことを考えてた。ついでだし、一緒に捜査する?」

ノリが軽すぎだろ。何かの作戦か? 違和感と警戒心を持った時生だったが、一緒に捜査すれば南雲を見張れる。心を決め、頷いて答えた。

「そうしましょう。ただし、勝手に動かないで下さいよ。隠しごとも厳禁で、情報は常に共有して」

「はいはい。それより、コンビニに寄って行っていい? 暑いし、アイスを食べようよ」

さらに軽いノリで返し、南雲は時生の返事を待たずに歩きだした。

5

同じ日の午後六時。署を出た時生と南雲は、電車を乗り継いで西新宿に向かった。この街に、白石と女性を捜している男性の勤務先の総合病院がある。

病院にほど近い高層ビル街のカフェで待つこと約十分、それらしき男性が現れた。目が合ったので、時生は席を立って問いかけた。

「伊東真佑さんですか?」

「はい」

と返し、伊東は近づいて来た。ポロシャツにジーンズ姿で、肩にリュックサックをかけている。席に座り直し、時生は挨拶した。

「先ほどお電話した、小暮と南雲です」

「白石さんから聞きました。刑事さんなんですよね?」

向かいの席に着き、伊東は時生たちを見た。大柄だが背中を丸め、上目遣い。眼差しと口調には警戒と戸惑いの色が滲んでいる。頭を巡らせ、時生は答えた。

「ええ。でも勤務時間外なので警察手帳は持っていませんし、刑事としてではなく、白石さんの知人として来ました。伊東さんの意に沿わないことをするつもりはありませんが、その分できることも限られます」

すると伊東はぐっ、と黙り、時生は少し間を開けて問うた。

「それでも構いませんか?」

「構いません」

意を決したように伊東が返す。そこに店員が来て、伊東はアイスコーヒーを注文した。時生の隣で、南雲が笑った。

「さすが。話が上手いね」

感心してる場合か。イラッとして、時生はカフェラテを飲む南雲を横目で睨んだ。気を取り直し、伊東に告げる。

「では、いきさつを聞かせて下さい」

その後の話によると、伊東は三十六歳。看護師という職業柄、周りに女性は多いが同業者は避けたいという気持ちがあり、半年ほど前に婚活アプリを使い始めたという。そこで出会ったのが綾部美桜、二十九歳。静岡県出身で、都内の自動車部品販売会社で働いていると話していたそうだ。伊東は、物静かでにこにこと自分の話を聞いてくれる美桜に惹かれ、交際が始まった。

そして今年の三月。伊東は美桜にプロポーズし、二人は婚約した。しかし伊東が「ご両親に挨拶に行く」と言うと、美桜は「両親は寿司職人をしている父親の都合で、アメリカのシカゴにいる。でも母親は、重い心臓病にかかっている」と告げた。伊東は驚いたが、美桜が「母親は手術を受ければ助かるかもしれないが、お金を用意できない」と言うのを聞き、迷わず貯金の一千万円を差し出したそうだ。美桜は泣いて喜び、「お陰で母親は手術を受けられる。私は付き添うためにアメリカに行くから、後であなたも来て」と話した。しかしそのあと美桜からの連絡は途絶え、メールや電話も不通になったという。

「これが美桜です」

そう言って話を締めくくり、伊東はスマホの画面を時生たちに見せた。そこには笑顔の若い女の写真が表示されている。のっぺりした目鼻立ちにエラが張っていて特段美人という訳ではないが、色白で肩まで垂らした黒髪は艶やかだ。「わかりました」と返し、時生は問うた。

「連絡が途絶えた後、美桜さんの自宅や勤務先に行きましたか?」

「もちろん。自宅のアパートは引き払われていて、勤め先の人には『綾部美桜という社員はいない』と言われました。シカゴにある寿司店を調べて訊いてみましたが、美桜のお父さんらしき人も見つからなくて」

「美桜さんの同僚や友だちに会ったことはありますか? 行き付けのお店などは?」

「いいえ。僕も彼女も、そういう付き合いは苦手なんです。お互いさえいればいいって感じで、そこもすごく気が合いました」

熱っぽく語り、伊東は小さな目で時生と南雲を交互に見た。南雲はノーリアクションでカフェラテを飲み、時生は「そうですか」と応え、こう告げた。

「お話を伺った限りでは、詐欺の可能性が高いですね。美桜さんの経歴や身の上話は虚偽で、最初からお金目当てで伊東さんと交際したんでしょう」

「それは違います」

伊東は即答し、さらに言った。

「美桜は思ったことが顔に出ます。もし詐欺なら、僕は気づいたはずです。もしかしたらシカゴで何かあって、帰国も連絡もできないのかもしれません。事故とか事件とか、考えたくないけどお母さんが亡くなったとか」

興奮気味に捲し立てられ、時生は困惑する。横目で隣を見たが、南雲はテーブルの端に置いたスケッチブックを取り、ぱらぱらと捲っている。再び頭を巡らせ、時生は応えた。

「だとしたら、警察に届けた方がいいと思いますよ。でも、それはイヤなんですよね?」

「……小暮さんは結婚してますよね?」

そう問い返され、時生は面食らいつつ「ええ」と頷いた。すると伊東はまた背中を丸め、上目遣いになって言った。

「じゃあ、勝ち組だ。さんざん失敗して、やっとこの女しかいないって相手に巡り会えた男の気持ちなんて、わかりませんよ。南雲さんも結婚してるんでしょ?」

「いや。してないよ」

「でも、イケメンだ。結婚しようと思えば、いつでもできるでしょ」

ふて腐れたように言い放ち、伊東は横を向いた。「さあ」と肩をすくめ、南雲はスケッチブックを閉じた。

「でも、僕の座右の銘にこういうのがあるよ。『独りでいる時、人は完全に自分自身になれる。しかし一人でも連れがいれば、自分は半分になってしまう』。ちなみにこれは偉大なる芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチの言葉なんだけど」

そう告げてにっこりと笑い、南雲はカップを取ってカフェラテを飲み干した。その姿を、伊東が怪訝そうに眺める。

それから間もなく、時生たちは伊東と別れてカフェを出た。午後七時を過ぎようやく暗くなった通りを、仕事帰りの人たちが歩いている。その流れに加わり、時生は言った。

「物静かでにこにこしたり、同僚や友だちに会わせないのは、ボロを出さないため。結婚の約束をしたとたん親の病気話を持ち出すところといい、典型的な詐欺師の手口なんだけどな。誰が見ても美人じゃないってところも、『この子に限って』と思わせる武器な訳で」

ため息をつき、ちょうど赤信号で立ち止まったので手にしたスマホを見た。画面には、別れ際に伊東に送ってもらった綾部美桜の写真が表示されている。スケッチブックを抱えて前を向き、南雲は返した。

「そう? チャーミングな子じゃない」

「そういう話をしてるんじゃなく……ところで、さっき伊東さんに言った、座右の銘どうこうっていうのは本心ですか?」

「もちろん。僕はいつも本音で、ウソもつかないよ」

そう言うだろうと思っていたので、時生は隣を見て返した。

「だとしたらさっきのは、独りが最高、結婚なんて何の得もないって意味? 南雲さんは独身主義ってことですか?」

南雲の結婚観などどうでもいいが、プライベートに斬り込むチャンスなので敢えて訊ねる。すると南雲は「美しくない」と呟き、眉をひそめた。

「ダ・ヴィンチの名言を、そんな風に雑で俗に解釈して欲しくないなあ」

「いやだって、要はそういうことでしょ。そもそも伊東は、僕らには結婚したくてもできなかった自分の気持ちはわからない、ってふて腐れてたんですよ? そう言う相手にああいう返事をするってこと自体、どうかと」

つい言い返してしまった時生を、南雲は呆れたように見る。

「ちなみに、あの名言には続きがあるんだ。『連れの言葉や行動が思慮に欠けるものなら、さらに自分はすり減るかもしれない』。僕のいまの気持ちそのものだよ」

「はい? 僕の発言が思慮に欠けるって言いたいんですか? なら、南雲さんだって」

時生が反論し始めた矢先、信号が青に変わった。南雲はすたすたと歩きだし、「待って下さいよ」と言いながら時生も続いた。

6

太いエンジン音を響かせ、白いセダンが時生の脇を走り抜けて行った。国産の高級車だが、車高を低く改造している。さらに重低音の音楽も響かせていて、時生は近所迷惑だなと眉をひそめた。ここは住宅街の中で、午後十時近いいまはしんとして人通りも少ない。

セダンを目で追っていると、通りを三十メートルほど走って停まった。そこは我が家の前で、時生は歩きながら目をこらした。と、後部座席のドアが開いて誰かがセダンを降りた。家の門灯の明かりが照らしだしたのは、小柄な少女。胸が騒ぎ、時生は小走りで通りを進んだ。その間にセダンは走り去り、少女は門を開けて家に入った。

「波瑠!」

つい大きな声で呼びかけ、時生も門から自宅に入る。小さな二階屋の玄関の前で振り向いたのは、時生の長女・波瑠、十四歳だ。ピンク色のTシャツにデニムのミニスカートという格好で、手に黒いナイロン製のバッグを提げている。時生の顔を見るなり、波瑠は不機嫌そうに前に向き直った。ドアを開け、玄関に入る。

「おい。いまのは誰だ? こんな時間まで、どこに行ってた?」

慌てて短いアプローチを抜けて玄関に入り、時生は問うた。しかし返事はなく、波瑠は狭い三和土でスニーカーを脱ぎ廊下に上がった。と、廊下の奥のドアが開いて女が顔を出した。

「お帰り」

そう声をかけてきたのは、時生の姉・仁美。すっぴんで、伸びた前髪を頭のてっぺんでちょんまげのようにくくり、色褪せたスウェットの上下を着ている。

「ただいま……姉ちゃん。またドアのカギが開けっぱなし。いくら家に人がいても、泥棒に入られるって何度も言っただろ」

玄関のドアを施錠し、チェーンをかけながら時生は告げた。その間に波瑠は階段を上がろうとする。急いで黒革靴を脱いで廊下に上がり、時生は言った。

「波瑠、待ちなさい。パパの質問に答えてないぞ」

「どこに行ってたって、塾に決まってるじゃん。友だちのお兄ちゃんに送ってもらったの」

階段の一段目に片足をかけ、嫌々といった様子で波瑠が答える。

「なんだそれ。帰りが遅くなる時は、仁美おばちゃんに迎えに行ってもらうことになってるだろ」

「さっき友だちのお兄ちゃんから、『友人の車で妹を迎えに来たので、ついでに波瑠ちゃんも送ります』って電話があったの。礼儀正しいし、いい人っぽかったから任せちゃった」

あっさりと、仁美が返す。呆れて、時生は言った。

「『任せちゃった』じゃないだろ。電話一本で知りもしない男に年頃の姪を預けるなんて、あり得ないよ。もし、何かあったら」

「キモっ」

その声に視線を階段の前に戻すと、波瑠が尖った目で時生を見ていた。口を開こうとした時生を遮り、波瑠は言った。

「『何かあったら』ってなに? ある訳ないし、ちゃんと帰って来たじゃん。それに妹って、同じクラスの咲良ちゃんだよ。パパも会ったことあるでしょ」

「でも、お兄さんには会ってない。いいか、波瑠。世の中には、お前が考えてる何倍も悪いやつがいるんだ。そういう連中は、まずお前や周りを安心させてから──」

「だから、そういうのがキモいんだって。ママがいた頃、パパは自分のことばっかだったよね? 今さらなに? ウザいだけだし、ママは戻って来ないよ」

怒りと苛立ちの滲む声で捲し立て、波瑠は階段を駆け上って行った。「待ちなさい!」と呼びかける時生の声に、波瑠が二階の自室のドアを閉めるばたんという音が届く。時生も階段を上がろうとした時、

「パパ~!」

「お帰り~!」

「なになに。どうしたの?」

と声がして、仁美の脇から小さな人影が飛び出して来た。四歳の次女・絵理奈と三女・香里奈の双子と、十歳の長男・有人だ。色柄違いのパジャマを着た三人に向き直り、時生は訊ねた。

「まだ起きてたの?」

「寝てたけど、喉が渇いちゃったの」

「仁美おばちゃんに、牛乳もらって飲んだの」

双子が返し、時生にまとわりついて来る。おどけて手脚を動かしながら、有人も答える。

「俺は腹減っちゃったから、魚肉ソーセージ食った」

時生はまず「『僕はお腹が空いたから、魚肉ソーセージを食べた』でしょ」と有人に注意してから子どもたちの顔を眺め、「寝なさい。もう一度歯磨きしてからね」と促した。「は~い」と素直に返し、子どもたちは玄関の脇にある洗面所に向かった。それに付き添うために仁美も歩きだしたが、時生とすれ違いざまに立ち止まって言った。

「波瑠ぐらいの歳の女子は、父親が自分のことを考えてるってだけで『キモっ!』てなるのよ。私もそうだったもん」

「それでも、言うべきことを言うのが父親だろ。ていうか、しっかりしてくれよ。家のことをしてもらうために、一緒に住んでもらってるんだから」

「はいはい、わかってます。でも、母親の仕事は母親にしかできないからね」

肩をすくめて返し、仁美は洗面所に入った。「母親の仕事は母親にしかできない」。その言葉はずっしりと重く、時生は無力さと悔しさを覚え、負い目も感じた。しかし何も言わず、ビジネスバッグを片手に廊下を進んでドアの奥のダイニングキッチンに入った。

一男三女に恵まれた時生だが、妻はこの家にはいない。そこでバツイチ・四十一歳の仁美と同居して家事と子どもたちの世話を任せているのだが、もともとガサツかつズボラな性格の仁美はアテにできない。そのうえ波瑠は妹たちの面倒は見ているものの、思春期兼反抗期のまっただ中。職場では事件と南雲に振り回され、家に帰ったら帰ったで頭の痛い問題がある。これが時生の日常で、退屈とは無縁だが、気が休まるヒマもない。