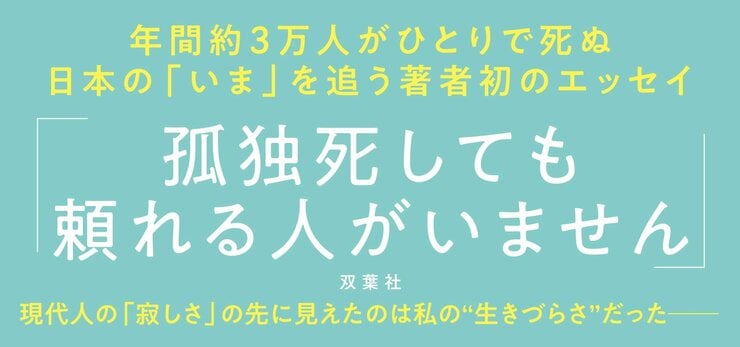

孤独死や家族問題を長年取材し続けるノンフィクション作家の菅野久美子氏。凄惨な特殊清掃の現場で「生きづらさ」の痕跡を見て、なぜか共感し自らを振り返ることになります。虐待、機能不全家族、引きこもりの過去により現在も自己肯定感は低いままで、生きづらい日々を送っているのはまさに自分だと気づきます。取材で接した市井の人から生きるヒントをもらうべく、著者は対話を重ねます。

三宅香帆さんのレビューで『生きづらさ時代』の読みどころをご紹介します。

■『生きづらさ時代』菅野久美子 /三宅香帆 [評]

「生きづらさ時代」を変えるために、まずは“現場”で何が起こっているのか知ってほしい。本は、そのリアリティを伝えているのだ。

生きづらい、という言葉が流行して久しい。孤独死について取材を続けている著者は、現代のことを「生きづらさ時代」と呼ぶ。たしかにそうなのかもしれない。こんなにも多くの人々が、書店やインターネットで「生きづらさ」という言葉を目にする時代もそうそうないだろう。

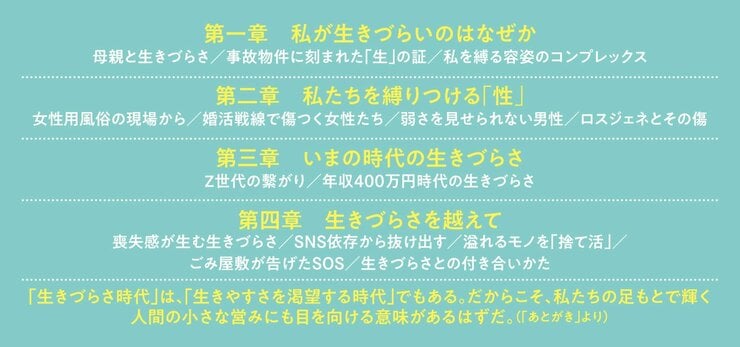

本書に収録されているのは、自分自身もセルフネグレクトに陥った過去や自身の親との決別を通して「生きづらさ」を自覚した著者のエッセイ、そして、そんな著者が目の当たりにしてきた「生きづらさ」から脱却しようとしてきた人々の物語である。そこには、ロスジェネ、ひきこもり、孤独死、年収400万円、捨て活など、2020年代を切り取る「生きづらさ」の一角が存在する。若者も、老人も、中年も、みんなが生きづらい。そんな時代を、私たちは果たして抜け出すことができるのか? と様々な人を見てきた著者は、語りかける。

生きづらい、という言葉の難しさは、どうしてもその言葉が自己責任のムードと表裏一体になってしまうからだ。たとえば教育虐待を受けた末にひきこもり、孤独死に至ったという男性の話が本書には綴られている。虐待を受けていたということは、彼の傷が、親の加害の結果であることに間違いはないだろう。しかしこの傷を、生きづらい、と表現してしまうと、どうしても「大人なんだから自分でカウンセリングに行くなり傷をケアする方法はなかったの?」という世間の声が聞こえてきてしまうような気がするのだ。つまり生きづらいという言葉は、どこか、それを自分でケアしていくべきだという風潮を伴う。しかし本来は、その傷をつけたのは、本人ではなく、社会なのだ。

私たちは、自己責任だとして生きづらさを本人に押し付けるのではなく、社会を変えていく方向に、向かうことはできないのだろうか。本書で綴られた「生きづらさ」も、おそらく根幹は繋がっている。人との繋がりが贅沢品となり、みんなが貧しくなっている時代。そんな時代に、どうにか「生きづらさ」を社会全体で変えていくことはできないのだろうか。本書の著者は、その一端を担おうとしている。

「生きづらさ時代」を変えていくために、まずは現場で何が起こっているのか知ってほしい。本書が伝えるのは、その現代のリアリティなのである。

COLORFUL連載時の第1回を特別公開中!

https://colorful.futabanet.jp/articles/-/1288