2

東京の新宿区大久保二丁目の路地裏に、昭和四〇年代に建てられた古いビルがある。

間口が五間ほどの五階建ての小さなビルで、一階は中国籍の貿易会社らしき事務所になっているが、二階から上には何のテナントも入っていない。

そんなビルなので、誰の持ち物なのかもわからない。貿易会社の事務所は留守にしていることが多いので、普段は立ち入る者もいない。夜になって明かりが灯るのは、このビルの屋上だけだ。

水鳥川亜沙美は新宿駅の東口を出て、そのビルに向かった。

わざわざひとつ離れた駅で降り、大久保に入ってからも同じ路地を何度か行き来した。これも、誰かに尾けられていることを警戒してのことだ。もっとも、亜沙美を尾行する者などいるわけがないのだが。

午後九時に、ビルの前に着いた。

貿易会社の事務所は、明かりが消えていた。屋上を見上げる。だが、人がいるのかどうかはわからない。

ハンドバッグからLEDライトを出し、ビルの中に入った。事務所の裏に、雑誌や空缶が散乱した小さな踊り場があった。正面の六人乗りのエレベーターは、何年も前に壊れて動かない。

亜沙美はロビーの左奥の階段に向かった。上り口に置かれた“立入禁止”と書かれたパイロンをどかした。LEDライトの光の中に浮かび上がる段ボールや空瓶、誰が脱ぎ捨てたのかわからないズボンを避けながら、階段を上がった。

屋上まで上がり、鉄の扉を押した。目の前に、場違いな星空が広がった。

金網で囲まれた狭い屋上に、六畳間ほどのコンテナハウスがひとつ。物干しがひとつ。あとはドラム缶がひとつと階下のエアコンの室外機、他に給水タンクがあるだけの殺風景な空間だった。

コンテナハウスには、小さな明かりが灯っていた。

亜沙美はコンテナハウスに歩み寄り、ドアを小さくノックし、開けた。

「ロンホワン、いるの?」

ソファーベッドとテレビ、小さな冷蔵庫とコーヒーテーブルがあるだけの小さな部屋だ。明かりだと思ったのは、テレビの液晶パネルの光だった。

「いるよ……。入ってくれ……」

狭い部屋の中で人影が動き、薄暗いルームランプがついた。いつの間にか、ソファーベッドの上に黒いTシャツを着た男が座っていた。

亜沙美はハンドバッグを下ろし、男の横に座った。目の前のコーヒーテーブルの上に、食べかけのピザやビールの空缶、飲みかけのホワイトホースの瓶や古いスミス&ウエッソンM36リボルバーが散乱していた。男がリボルバーを手に取り、それを肩に吊ったホルスターに仕舞った。

亜沙美は、男の素性を知らない。年齢も、国籍も知らない。ただ“ロンホワン”とだけ呼んでいる。

最初は、中国人だと思っていた。だが、最近、そうではないことがわかった。どこか、もっと遠くの国から来たような、そんな匂いのする男だった。

「それで、“仕事”は取れたの?」

男が訊いた。

「今日、例の田中信浩に会って話はしてきたわ……」

「それで、彼は何といってた?」

「考えておくって……」

「そうか。うまく“仕事”が入るといいけれども……」

ロンホワンが、ふっ……と息を吐いた。

「この前ここに持ってきた資料は読んでおいてくれた?」

亜沙美が訊いた。

「うん、読んだ。一応はね。でも、漢字が多いからよくわからない……」

「仕方ないわね。それじゃあ、私が読んであげる」

亜沙美はスマートフォンの“メモ”に保存してある二年前の新聞記事を読んだ。

〈――5月10日午後4時ごろ、中野区中野4丁目の都道で、練馬区中村南の無職、徳田敬正さん(86)が運転する乗用車が暴走し、歩道に進入。歩行者らを次々にはねた。この事故で横断歩道を渡ろうとしていた無職、高岡結衣さん(30)と長女の琴音ちゃん(4)が死亡。他に7人が重軽傷を負った。運転していた徳田さんと同乗していた80代の妻も骨折するなどして入院した。

警察によると、道路上にはブレーキをかけた痕がなく、現場周辺の防犯カメラにも猛スピードで通行人をはねる様子が写っていた。徳田さんは「アクセルが戻らなくなった」と話しているが、警察は運転操作を誤って歩道に進入したものとみて、任意で捜査を進める方針だ――〉

亜沙美が記事を読み終えると、ロンホワンがまた、ふっ……と息を吐いた。

「ぼくが殺すのは、その“トクダヨシマサ”という男だね」

「そうよ。いま、八八歳になっているはずだけど……」

「それで、その死んだタカオカユイさんという人のお父さんがクライアントのタナカさん……?」

「そう。“仕事”がまとまれば、そういうことになるわ」

「でも“事故”だったんだろう。それなら、仕方ないと思う……」

「普通ならばね。でも、その半年後に、こんな記事も出ている……」

亜沙美は、次の記事を読んだ。

〈――東京・中野区で5月に乗用車が暴走し、主婦(30)とその長女(4)が死亡した事故で、過失致死傷罪で在宅起訴された旧通産省の元審議官・徳田敬正被告(86)の第3回公判が14日、東京地裁で開かれた。

この裁判で同被告は事故の発生は運転していた乗用車の電気系統の欠陥が原因で、自分はアクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えてなどいないと無実を主張した。

裁判を傍聴した被害者の夫の高岡健太郎さん(33)は、「過ちがあるのなら、罪を認めて償って欲しい。それなのに、まったく反省していない。せめて謝っていただきたい」と被告の法廷内での態度に怒りと悲しみをにじませた。また被害者の父の田中信浩さん(64)も「法廷に入ってきても、こちらに会釈もしない。2人の命と私たち遺族の無念を分かってくれているのか。それが感じられないことが苦しいし、身を引き裂かれる思いだ。なぜこんな裁判をいつまでもやらなくてはならないのか」と涙で声を詰まらせた――〉

「謝らないのはよくない……。それに、神に罪を認めないことも……」

ロンホワンがそういって、小さな舌打ちをした。

「そうね。しかもこの徳田敬正という男には、他の問題もあるの。これは記事にも書かれていたけれども、この男は旧通産省のエリート官僚だったから、人を二人も轢き殺したのに警察は逮捕すらしなかった。今後、もし裁判で有罪になったとしても、高齢と持病を理由に収監されないかもしれない……」

「つまり、人を殺しても刑務所には入らないということ?」

「そう、徳田は日本の“上級国民”だから。それに、これは記事には書かれていないけれど、この裁判の半年後に田中信浩さんの奥さんが、娘さんとお孫さんの死を苦にして自殺しているの……」

亜沙美が話し終えても、ロンホワンは目を閉じたまま、考えていた。そしてしばらくして、呟くようにいった。

「レクス……タリオニス……」

「れくす……何?」

「そう……日本語だと、“目には目を歯には歯を”というのかな……。人が誰かを傷つけた場合には、その罰は同程度のものでなければならない……。そういう意味のラテン語……」

「つまり、“正義”?」

亜沙美が訊いた。

「わからない。でも、この“仕事”はやるべきだと思う。それで、タナカという人には代金を幾らだといったの?」

「これだけ……」

亜沙美が指を二本、立てた。

「もしかして二万ドル? ヒュー!」

“仕事”の金額を聞いてロンホワンが口笛を鳴らした。

「でも、安いわ。最初は三万ドルといったんだけど、ディスカウントしたから……」

「かまわないよ。アサミと半分にしても一人一万ドルずつ。僕はいまお金がないから、とても助かる」

ロンホワンは、喜んでいる。

亜沙美だって、金はなかった。それに、もう“あの世界”に戻りたくはない。

連れ戻されないためには“あの仕事”から救い出してくれたこの人と、いまはこうして生きていくしか方法はなかった。

「さあ、仕事のことは、もう終わり……。それよりも、早く“して”……」

亜沙美はテーブルの上の空いたグラスにホワイトホースを半分ほど注ぎ、それをストレートのまま一気に呑み干した。

「また“する”の……?」

ロンホワンが訊いた。

「そう、私のことはわかってるでしょう。早く“して”……」

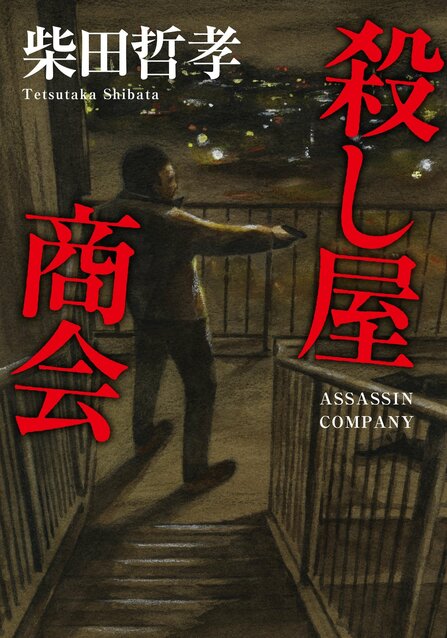

亜沙美がソファーから立ち上がり、服を脱いだ。全裸になるとふらふらと屋上に出て、金網に手を突いて足を広げた。

ロンホワンが後ろからすぐに入ってきた。

亜沙美は周囲のビルの明かりに囲まれ、声を上げた。

こうしていれば“薬”のことも忘れていられる……。