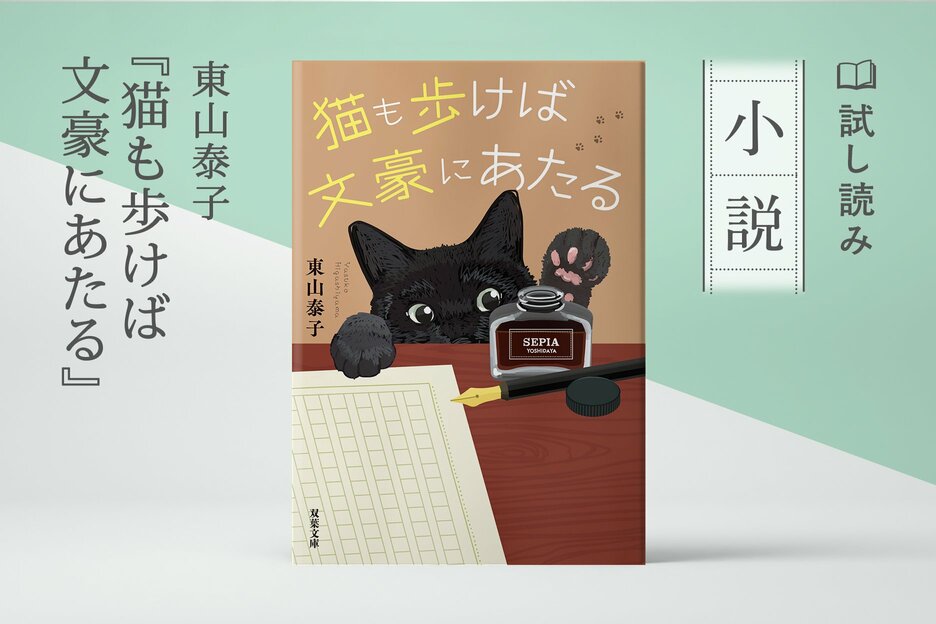

風呂敷を広げると、どこからか黒猫がすべり込んできた。

「しっしっ。遊んでんじゃないんだよ」

さて、これでゆっくり仕事に精が出せると、ロクは猫を追い払い風呂敷の皺を伸ばした。

金之助に叩き起こされたときはさすがに狼狽えたが今となれば怪我の功名であった。うっかり寝過ごした自分も呑気だが相手も相当なものだ。

「めでたいにもほどがあるぜ」

あたりを見渡してみるとさほど金目のものは無さそうだった。しかし置時計はいい値がつきそうだ。簞笥の抽斗をあさってみたが着物は数があるだけで金になりそうもなかった。

まったく本を買いすぎなんだ──ロクは舌打ちすると置時計を風呂敷においた。すると窓の向こうから唱歌が聞こえてきて、裏手に学校があったことを思い出した。声を聞くかぎり中学校のようだ。ロクはふと思いたって昨晩の書斎へ向かった。

びっしり本が並んだ書棚は威圧感さえあった。つい触るのがためらわれしばし背表紙を見つめる。その中に黒地の表装に金字で文字が書かれた本があった。気になって手にとってみるとずっしりと重い。顔を近づけると嗅いだことのない匂いがした。しかし開いてみると一面に蟻のような字が並んでおり反射的に閉じてしまった。

「ふん、固すぎて枕にもならないね」

ロクは本をもとあった場所に戻すと台所へ向かった。

それにしても今朝のパンは美味かった──生地は綿のようで嚙みしめるごとに幸せな気分になった。食べながらあとで失敬しよう、と決めていたロクである。

パンは台所の棚に置かれていた。見ただけで思わず涎がこみあげる。ついでに棚をあさると見たことのない缶が重ねられていた。横文字のラベルが貼られ蓋が開いたものもある。缶を取りだすと赤みがかったどろりとした液体が入っていた。よく見ると粒々した黒い種のようなものが混ざっている。

匂いを嗅ぐと何やら甘酸っぱい香りがした。ためしに指ですくって舐めてみると、苺の甘い味が口の中に広がりまるで夢の中にいるような心地になった。ロクはひとすくい、いやもうひとすくいと舐め続けついに一缶あけてしまった。

かさばるがこれも持って行こう、ともう缶を抱えた時である。

「御免下さーい。寅彦です」

玄関先から声が聞こえのぞくと見知らぬ男が立っていた。ひょろりとした着流し姿で長い風呂敷包みを手にしている。年はロクより五つ六つ上に見え青白い瓜実顔に切れ長の目をしていた。

ロクは息をひそめ寅彦が去るのを待つ。するとどこからか黒猫がやってきて、飯をくれと言わんばかりに鳴きたてた。ロクは必死に顔で威嚇をする。ところが猫はさらに声をあげて鳴き、泣きたいのは自分だと思っていると、ひょいと寅彦が玄関からこちらをのぞきこんだ。

「なんだ君、いるんじゃないか。先生は?」

「……学校です」

「そうか、少し早かったか。ところで君は?」

寅彦が訝しげな目を向けてくる。ロクは渋々つぶやいた。

「僕は、その……新しい使用人です」

ロクが座布団を差しだすと寅彦は慣れた様子で胡座をかいた。細い顎を撫でながら言う。

「なるほど。僕は寺田寅彦、夏目先生の門下生です。それにしても……とうとう男にしたか」

「と、言いますと」

「先生は我々男連中にはすこぶる慕われるが、なぜか下女には嫌われる。いつもくだらぬことで喧々囂々、長く続いたためしがない」

寅彦は高めの声で笑った。目は鋭い三白眼だがどことなく飄々とした雰囲気がある。

「まあ直に戻るでしょ。それまで待たせてもらうよ」

「えっ、待ちますか?」

「いいのいいの、いつものことだから。それより見てよこれ」

寅彦は手元の風呂敷を広げた。包まれていたのは尺八である。

「いいだろう。今度尺八の音響学的特性を実験で解明してみようと思ってね。よかったら君、少し聞いてみるかい」

寅彦は勢いよく息を吸い込むと尺八をくわえた。しかし出てくるのは消え入りそうな細い音ばかりである。本人は名調子なつもりなのかしばらく吹くと自慢げに顔を上げた。

「どうだい? これがなかなか難しいのさ。わかるかい」

寅彦はなおも尺八を吹き続ける。ロクが観念してうなだれると庭先から声が聞こえた。

「これはこれは。寺田寅彦独奏会ですか」

縞の着流しに麦わら帽をかぶった男が扇子で顔をあおいでいる。年齢は寅彦よりもさらに上だ。整った顔に刈りそろえられた髭をたくわえており目を細めていた。すると寅彦が「高浜さん!」と目を輝かせた。

「寺田君、この方は?」

「新しい使用人の方だそうですよ」

「そうですか。私は高浜虚子といいます。夏目さんには常日頃お世話になっております」

「ろ、ロクです」

ロクはぺこりと頭を下げる。虚子は縁側から上がりこむと腰を下ろした。

「夏目さんは? 何でも鏡子夫人が出て行かれてしまったとか」

「私もそれが心配で伺いました」

「心配しているようには見えませんが」と、虚子は尺八を見つめる。

「なあに、先生が授業から帰ってくるまでの暇つぶしですよ。高浜さんもどうですか」

「どうって楽器がないでしょう」

「ありますよ、ほら」

寅彦が簞笥の上を指した。無造作に置かれていたのは鼓である。

「君も聞きたいだろう。高浜さんの鼓はなかなかだぜ」

「はぁ」

寅彦はわざわざ立ちあがって鼓を持ってくると虚子に渡した。

「さぁさぁ、せっかくです」

「仕方のない人ですね」

虚子もまんざらではなさそうに鼓をまわし見る。ロクは痺れる足をさすりながら唇を嚙んだ。

校舎の廊下を歩きながら金之助は胃をさすった。

どうやら薬が効いているらしい──手には念入りに用意した講義ノートとウェブスターの英和辞典を持っている。金之助が第一高等学校の講師に就任したのは今年の春のことだ。留学先のロンドンで心身ともに調子を悪くし帰国したのが一月。実のところ完全に具合が良くなったわけではない。

しかし働かなければ食っていけぬ。そこで一高の校長を務めていた帝大生時代からの友人・狩野亨吉に相談を持ちかけたのだった。おかげで英文科講師の職を得て、また時同じく帝大からも声がかかり二校の間を行き来することになったのだが、今のところ喜び勇んでというわけではない。

帝大の方は英文学者であり作家としても有名な小泉八雲という外国人講師の後任で、八雲は生徒から絶大な人気があったが大学側と折り合いが悪かった。八雲が追われるように大学を去り後釜に座ったのが金之助である。必竟生徒の反感を買う。歓待されていないことは金之助も肌で感じていた。

また一高でも由々しき問題があり、どちらも目をつむって渋々行くというのがもっぱらの現状だった。

今日は何を企んでいることやら──教室の前で金之助は一息ついた。中からざわざわと生徒達の話し声がする。戸を引くと話し声がピタリとやんだ。

生徒が自分を注視しているのがわかる。金之助は教壇に向かう途中で立ちどまった。黒板にでかでかと自分の顔が描かれている。白墨で描かれた金之助はダブル・カラーの襟をつけ頭をぐっとそらしていた。

生徒らから失笑が漏れる。金之助は黙って落書きを消した。笑いはさざ波のように教室に広がっていく。むっつりしたまま椅子を引くと何かに引っかかった。のぞきこむとご丁寧に紐で机にくくりつけてある。どっと笑い声が湧いた。

なかなか手の込んだことをしやがる──金之助は教材を広げるとおもむろに英語で話し始めた。あてつけのように早口なのは無論考えあってのことだ。

「From now on, I announce the range of the first test. I’ll only say it once, so don’t miss it……」

生徒達は啞然として見つめた。金之助は一層早口でまくしたてる。

「If it blames……」

「おっおい、何だよ、何て言ってるんだ」

「早すぎてわからない」

「まさか試験の出題範囲を言ってるんじゃないだろうな」

「クソッ、そう来たか!」

生徒達は慌ててノートを広げると鉛筆を走らせた。

金之助はふと視線に気づき廊下を見た。すると狩野亨吉が心配そうにこちらを見ている。旧知の友を悲しませるのは本意ではない。

「さて、では今日の授業を始めよう」

金之助はダブル・カラーの襟を正すと生徒らに向き直った。

授業が終わると金之助はまっすぐ家へ向かった。千駄木の家は学校から歩いて十分とかからぬところにある。坂を下りながら思いは自然と昨晩からの闖入者に及んだ。

あいつはさすがに帰っただろうか。こちらが言ったことに便乗し「はい私がその書生です」と上がりこんだまではいい。しかし朝になっても寝ているのには金之助も驚いた。

何ともふてぶてしい輩だ。これも若さがなせる業か? 頭を燻らせながら家の近くまでくると、何やら笛のような音が聞こえてきた。

はて、と隣の家を仰ぎ見る。右手には二弦琴のお師匠さんが住んでいて時折風雅な音色が聞こえてきた。人を集め演奏会でもやっているのかと思ったが、音はてんでばらばらで聞くに耐えない代物だ。しかもよくよく耳を澄ますと隣ではなく我が家から聞こえてくるようだった。

金之助はくっきりした二重瞼をさらに見開いた。足早に座敷に向かうと虚子と寅彦が楽器で遊んでいるところであった。ロクは部屋の片隅でげんなりしている。だが金之助に気づくとパッと顔を上げた。

「おっ、お帰りなさい!」

「……お前」

わからん。なぜまだいるのだ──金之助は畳に鎮座する闖入者を見つめた。もしかして来る予定だった書生本人なのか? いやそんなはずはない。なぜなら、とめまぐるしく頭を動かすも考えれば考えるほどわからなくなる。

「おや、主役の登場ですね」

言葉を失っていると寅彦がニヤリと笑った。虚子も鼓を下ろして言う。

「夏目さんもどうです、一つ謡われては」

「さあさあ。せっかくです」

謡わねばどうにもおさまらぬ雰囲気である。強引に寅彦に座らされ金之助は考えることを一旦放棄した。どうやら理解の範疇を超えすぎているようだ。

「では、オッペケペー節を」

投げやりに胡座をかくと虚子が鼓を持ちあげた。オッペケペー節は知らぬものはいない流行歌だ。金之助は息を吸いこむとやおら謡いだした。

「いよぉっ」

虚子が鼓を叩くとポォンと大きい音がした。あまりの音に金之助の声が裏返る。威勢よく謡いだした金之助の声は次第に小さくなり、虚子が鼓を叩くたびに小さく震えた。

「全然出てないじゃないですか」

寅彦の指摘に虚子とロクも吹きだした。つられて金之助も笑ってしまう。ついには一同で声をあげ笑った。ひとしきり笑うとほぐれたのか金之助の歌声はだんだんと大きくなった。虚子と寅彦も呼応するように演奏する。一座が謡う中徐々に日が傾いていった。

そうして夕陽が座敷の奥まで伸びるころ皆で一杯やり始めた。黒猫が縁側で眠っている。虚子はぐい呑をあけつつ言った。

「今日は声が出てましたね。前はもっとひょろひょろしていたのに」

「授業でも結構喋ったからな。生徒がタチの悪い悪戯をするから、英語で試験の出題範囲をまくしたててやったよ。黒板の似顔絵はなかなか似ていたがな」

「大人げないですねえ」と寅彦は呆れている。

かくいう寅彦もかつて金之助が熊本の第五高等学校で教鞭をとっていた頃からの教え子であった。親交の始まりは俳句がきっかけで、寅彦が帝大の物理学科に進学した今も濃密な師弟関係を続けている。

虚子との付き合いももう十年以上になる。松山に帰省していた盟友・正岡子規の自邸で出会った時、虚子はまだ十八歳だった。今では病気で亡くなった子規の遺志を継ぎ、ホトトギスという文芸誌の主宰を務めている。

「まったく嫌になるね。どの学生も愚劣低俗の極み。学業の本分も忘れいらぬ騒動ばかり起こしたがる。学識浅薄、横行闊歩とはこのことだ。こちとら他に食扶持さえありゃ、教職などすぐに辞めてやる」

金之助はさほど酒が強くない。ちびりとなめると吐き捨てるように言った。

「だから前々から言っているでしょう。文章を書くべきです、あなたは。ホトトギスに寄稿してくれと頼んだ原稿はどうしました」

虚子に言われ金之助は黙りこんだ。

「なぜ、書かないのですか?」

書かないのではない。書けないのだ──これまでにも俳句や評論を寄せたことはあった。しかし小説となると如何ともしがたい畏怖の前に、筆を持つことさえ躊躇われてしまう。子規はその短い生涯をかけ幾度となく小説を書くことに挑んだ。第一高等中学校にいた頃寄宿舎の机にかじりつくようにして、創作にあたっていた子規の姿を思い出す。

子規は文芸全般に造詣が深かった。俳句、短歌、浄瑠璃、戯曲、漢詩、漢文……中でも「一番自由がある」と小説に可能性を感じていた。それこそ身を削るようにして俳句においては膨大な量の作品を世に送り出した子規だが、小説に関してはついに納得のいくものを書きえなかった。あの溢れるほどの創作意欲を以てしても、だ。

小説は書こうとして書けるものではない──そう金之助は感じていた。

「おーい。料理はまだか!」

虚子の問いを遮るように金之助は台所のロクに向かって声を張った。

「はーい、ただ今!」

返事とともに激しい物音がする。どうやらたらいを落としたらしい。襖越しに料理らしからぬ騒々しさが伝わってきて、金之助は一抹の不安を覚えた。

「猫も歩けば文豪にあたる」は全4回で連日公開予定