復活電気グルーヴのオールナイトニッポン

復活電気グルーヴのオールナイトニッポンは、番組初代ディレクターの加藤晋が演出を担当することになった。加藤さんは、すでに番組制作の現場から離れていて、かなり久しぶりの現場復帰とのことだった。

説明するまでもないかもしれないが、放送局員や制作会社に勤めている人は、若い頃に番組制作の現場に携わっても、年齢を重ねると、社内の別の部署に移っていくことが多い。

「ライター」という職人的な職業に就いた身からすると、仕事の内容がまったく変わってしまう、サラリーマンの定めが、なんだか不思議に思える。

しかし、考えてみると、スポーツ選手は若いうちに選手寿命を終えて、指導者などになっていくのだから、加藤さんのようなサラリーマンのほうが、理にかなった生き方なのかもしれない。いつまでも、プレイヤーにしがみつこうとするから、私は心配ばかりしているのだ。と言っても、それしか生きる術もないのだけれども。

電気グルーヴとの打ち合わせの前に、ズーム会議で加藤さんと2人で、番組内容をざっくりと決めた。電気グルーヴは、自己プロデュースを完全にする人たちだから、2人の頭の中には、今回の放送ですべきことが大体出来上がっているはずである。しかし、だからと言って、「好きなようにやってください」と丸投げするわけにはいかない。裏方としては、やるべき、または、やれる可能性がある放送内容を彼らに提案する必要がある。制作側と出演者の両方から意見を出し合うからこそ、見えてくる番組の輪郭もあるはずだ。

30年前のリスナーたちから思い出話のお便りを募集する。また最近になって電気グルーヴのことを知った人たちからも、同じように話を聞いてみたい。当然、そうした内容が中心となると思っていた。しかし、過去の電気グルーヴのオールナイトニッポンで、とても人気があった大喜利コーナーを復活させる案も、一応、電気グルーヴの2人に、提案してみることになった。これがまた気が重い。

ギャグコーナーを復活させるにあたり、その大喜利の模範回答を私が考えなければならない。50歳を超えて、中学の先輩に、高校生以来の友人に、確固たる地位を確立したクリエイターに、手厳しい言葉を投げかけることで有名な批評家に、とてもシュールなギャグの模範回答をしなければならないわけだ。身が縮む思いである。私はなんて変な職業に就いたのだろう。私が感じているプレッシャーは、端から見ればただただ滑稽なことなのだろうか。

2023年1月中旬に、復活オールナイトニッポンのための、電気グルーヴを交えたズーム会議が行われた。年末から、私がプレッシャーを感じていた仕事の本番である。

久しぶりのチームの再会を、大きな声で喜ぶわけでもなく、淡々と会議は進められた。カメラ越しに、簡単に挨拶を交わした後、石野さんが「(復活オールナイトニッポンは)生放送ではなく、録音でやりたい」と単刀直入に切り出した。

私は、深く考えることもなく、番組は生放送で、つまり、かつて電気グルーヴのオールナイトニッポンが放送されていた、土曜日の深夜3時からやるものだと思い込んでいたので、少し拍子抜けした。私は、この仕事を受けてから、プレッシャーを感じる一方で、30年前の生放送の興奮の記憶が蘇って、心が沸き立っていたことに、この時初めて気づいた。

しかし、すぐに、石野さんの提案が当然であることも理解した。今回のオールナイトニッポンは、瀧さんの逮捕以来、電気グルーヴとして初めて出演する地上波放送の番組なのだ。さらに、否が応でも世間の注目も高くなる、老舗番組のスペシャル企画なのである。

逮捕の一件を放送で語らないスタンスは電気グルーヴにはありえない。むしろそれを語ることによって、電気グルーヴが30年前から発信しているメッセージや姿勢を明確にすることになるだろう。そうであるからこそ生放送は、危険が多い。録音放送を選んだということは、逆に言えば、事件について大いに語るつもりであることを表している。

石野卓球は、復活放送の本番冒頭で、この30年で一番変わった事は、インターネットが定着したことだと言った。昨今の社会の特徴とも言える、殺伐としたキャンセルカルチャーを考慮した危機管理のバランス感覚がしっかりしているのが、電気グルーヴらしさでもある。

しかし、事件当初の、石野さんのSNSを舞台にした、世間との大立ち回りを思い出すと、彼の細心さとのギャップが面白い。

瀧さんの騒動の真っ只中に、スチャダラパーのANIさんと会う機会があった。ANIさんとは、瀧さんの野球チームのチームメイトとして知り合った。

事件のことを話していると、石野さんのSNSの話題になった。「でも俺の周りは、やっぱ、卓球すげえなって話になっているよ」とANIさんがいうので、私は「世間に顔と名前を出して生きていくってことの覚悟を感じます」というと、「普通だったら、オレはもういいですぅ…ってなっちゃうよね」と、ANIさんらしく、へらへら笑いながら言った。

自分自身や電気グルーヴへの自負心を強く持ち、その領域に立ち入ろうとする者とは、敢然と戦う。極端なくらいその姿勢を崩さない石野さんの個性は、彼自身が「世の中が変わった」というインターネット社会に、ぴったりとマッチしているようにも思える。実際、SNS上の彼を見ていると、水を得た魚のようにも感じる。だからこそ、細心なのだろう。

瀧さんからは、過去を懐かしむような放送にはしたくないということを提案された。それも、瀧さんらしく、また電気グルーヴらしく感じた。

「俺たち2人が、揃って出演するのも久しぶりなので、あんまり古いことばかりを言っても仕方ない」と、瀧さんがいうと、石野さんが「久しぶりに決まってんだろ! 前科者にオファーなんかあるわけないだろ!」と混ぜ返すので、私と加藤さんは失笑した。

番組構成案として提出してあった、くだんのギャグ大喜利コーナー用に私が作った、模範回答については、予想通り触れられることがなかったので、私は一安心した。ただ、それにかけた時間を考えると、多少虚しかった。しかし、これが放送作家の仕事というものだ。むしろそんなことがほとんどである。

番組の録音日。久しぶりに日比谷のニッポン放送に訪れると、懐かしい気持ちになった。

有楽町の駅を降りて、碁盤の目のように整然と区画された一画の道を間違えないように注意しながら入っていくと、皇居のお堀のほとりにニッポン放送のビルが立っている。

まさに、東京のど真ん中に、ニッポン放送はある。30年前、上京して数年しか経っていない田舎者の私は、このような場所で仕事をしていることが、少なからず誇らしかった。

私の知る、30年前のニッポン放送は旧社屋だった。旧社屋は、古くて怪しげだった。入り口の間口がとても狭く、そこを抜けて、エレベーターホールのみの薄暗い1階フロアに入っていき、そのエレベーターで階上のスタジオフロアに潜り込んでいく時、秘密のアジトに潜入するような興奮を覚えた。

現在のニッポン放送は、新社屋に建て変わっており、入り口の間口もとても広くなっていて、ガラス張りの1階エントランスはとても明るい。

私は場違いな気持ちを抱えながらビルに入り、少し舞い上がりつつ受付の女の人に指示を受けて、入館の手続きを済ませた。

エントランスフロアにオールナイトニッポン55年間の歩みが、タレントの写真入りで、パネルにしてあったので、私がそれを眺めていると、加藤さんが迎えに来てくれた。そして、打ち合わせ場所の会議室に行く前に、放送スタジオを見学させてくれた。

パーソナリティーが、トークを繰り広げる放送ブースが奥にあり、そことを区切るガラスの壁には、ボタンやつまみが満載された巨大な放送卓が据え付けてある。いわゆる副調だ。スタジオは新しくなったが、レイアウトは昔のままだ。

それらを見たら「やっぱラジオいいなぁ」と感じた。ニッポン放送の入り口は、「秘密のアジト」の風情はなくなってしまったけれど、放送スタジオには、かつて私が感じていた、世の中に対して、壮大なスケールでイタズラを仕掛けることのできる「秘密基地」のような、ワクワクするような雰囲気が漂っている。

もちろん、免許事業の電波放送なのだから、好き勝手できるわけではないし、最も襟を正さなくてはならないメディアなのだろうけど、電波に乗せて、メッセージを発信するラジオには、ゲリラ的な荒々しい魅力を感じる。

インターネットの登場で、個人がなんでも発信できる時代になり、SNSやネット配信がゲリラ的なメディアの代名詞になった。しかし、ラジオには、インターネットによる発信にはない、ロマンのようなものも、私は感じる。

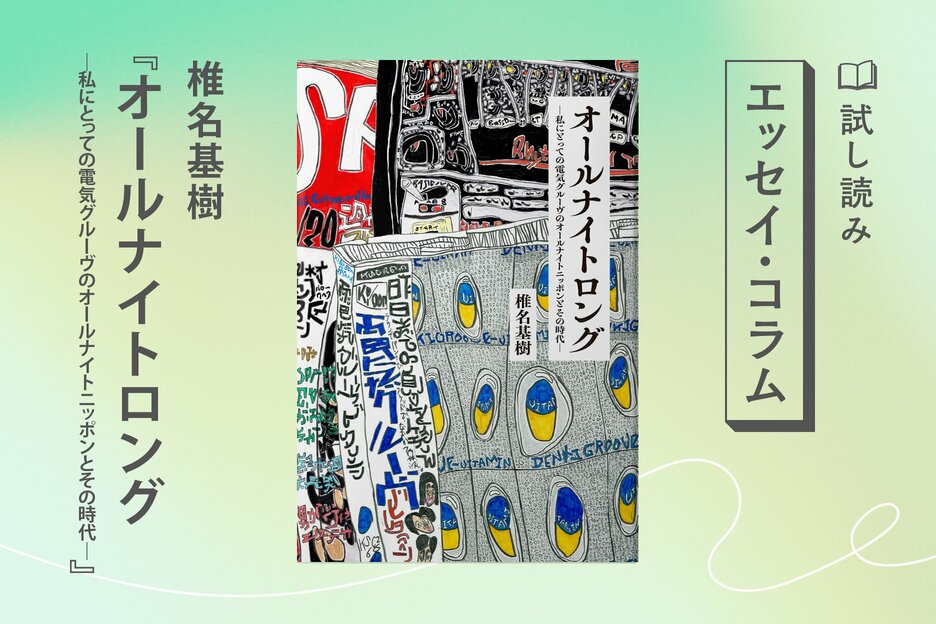

「オールナイトロング 私にとっての電気グルーヴのオールナイトニッポンとその時代」は全4回で連日公開予定