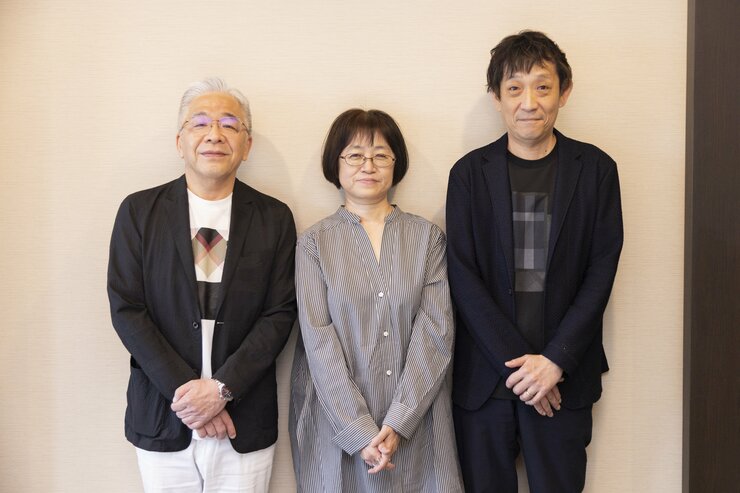

未来のストーリーテラーを選ぶべく、恩田陸、中山七里、薬丸岳の選考委員三氏による議論の結果、第47回小説推理新人賞は、満場一致で2作同時受賞が決定! 小説家を志す者、また小説ファン必読の選考会をお届けします。

構成・文=門賀美央子 撮影=山上徳幸

第47回 小説推理新人賞最終候補作

「夢魔と精神科医」雪村悠緒

「購買の空隙」トミヤマタケシ

「追われる背中」中島青馬

「高潔なる卑」坂本克夫

「鬼籠れり」山内ちなみ

――第47回小説推理新人賞選考会を始めます。一昨年、昨年に続き、本年も恩田陸さん、中山七里さん、薬丸岳さんの御三方に選考委員を務めていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

一同:よろしくお願いします。

以下、選考会の内容は受賞作の核心部分にも触れます。未読の方はご注意願います。

「夢魔と精神科医」

――本年の応募数は全部で四三四作、一次選考と二次選考を経て最終候補作として五編の応募作が残りました。バラエティーに富んだ作品が揃った印象があります。今年も例年通り、まずはすべての作品について講評をいただき、その中ででてきたご意見に従って順次作品を絞り、最終的に受賞作を決定する流れにしたいと思います。

では、最初の作品、雪村悠緒さん「夢魔と精神科医」から始めます。主人公の精神科医・西野はアッサムと名乗る夢魔に取り憑かれ、数日に一度はアッサムに夢を支配される日々を過ごしていました。そんな中、アッサムは西野の患者である森下雪乃もまた別の夢魔に取り憑かれていると告げます。森下は睡眠障害を訴えて受診していましたが、職場の上司からパワハラやセクハラを受けており、そのせいでその上司を殺す夢を繰り返し見るのだといいます。西野は彼女の話を聞いて一ヶ月の休養が必要とする診断書を出し、森下はそれに従いましたが、一ヶ月後復職したその日にパワハラ上司ではなく職場で不倫相手だった部長を刃物で刺して殺してしまいました。なぜそのような行動に出たのか。その背景を明らかにしていく、という内容になっています。

では、まず中山さんからお願いできますか。

中山七里(以下=中山):文章については破綻がなく、比喩も的確です。しかし全体的にちょっと冗長なところが見受けられました。構成としては、作中独白する女性が誰であるかという部分が謎になってくるのですが、だとすると落ちとなるはずの第九章が蛇足のような気がします。第九章を入れたことによって、短編に必要な〝切れ〟がなくなってしまった。また、短編でこういう手法をやるならば第七章は削った方がよかったでしょう。森下が語っていた職場のセクハラやパワハラは、実は森下自身が胡桃沢という女性に対してやっていたことなのだとここで明かしていますが、そのせいでなんだか出落ち感がある。さらに話者が複数いるのが影響しているかと思いますが、せっかく試みた叙述トリックの効き目が薄れてしまったのではないでしょうか。また、作中で映画「エルム街の悪夢」の内容について言及していますが、この部分は踏み込み過ぎというか、少々ルール違反のような気がしました。

――ありがとうございます。次は恩田さんにお願いいたします。

恩田陸(以下=恩田):主人公は精神科医という設定で、作中精神医療に関する様々な話をするんですけど、その内容は誰でも知っているような話で、全く目新しいところがない。だから、なぜ彼に語らせる必要があるのかがわからない。まずそこがひとつ気になりました。次に、本作におけるメインの謎が結局なんだったのかが最後まで今ひとつわかりませんでした。森下の夢に出てくる夢魔の目的を謎としたいのか、それとも森下が相手に与えていた被害を自分の受けたものとして語っていた目的が謎なのか。この点がはっきりしません。そもそも謎の提示のタイミングがすごく遅いので、本作が何の話なのかが途中までずっとわからなくて、何をよりどころに読んでいけばいいのかもわからない。結局、最後の最後までよくわからなかったというのが感想です。最初にアッサムが語るように、夢魔の目的が個人に干渉して自分の子供を産ませることなのだとしたらそれは別に謎でも何でもないし、ミステリーになっていないのではないかと感じました。説明しなくてもいいところはかなり説明してあるのに、肝心の部分がぼやけてしまっている。そういう意味で申し訳ないけれども、どうしてもおもしろくは読めませんでした。

――ありがとうございます。では、最後は薬丸さんにお願いいたします。

薬丸岳(以下=薬丸):精神科医と夢魔が夢の中でやり取りをするという設定自体は独特で、僕はそれなりにおもしろくは読みました。しかし、叙述トリックのような細工で驚かせようとしているところがあまり評価できません。ミステリーとしての驚きは、メインの語り手であるはずの西野以外が語る部分に依存していて、なんだか中途半端な感じがします。せっかく特別な設定を使うのであれば、それをもう少し活かしてほしかった。たとえば、森下に取り憑いている夢魔の目的自体に驚きがあればもう少し楽しめたかも知れません。途中、夢魔にとって人間の夢はサブスクリプションの動画サービスのようなもので、果てしなく楽しみがいのある娯楽コンテンツなのだ、とアッサムが話す場面がありました。夢魔が人間の心を消費するという発想はとてもユニークなので、話もそういう方面に行くのかなって思っていたら最終的にそれは関係なく、本来の夢魔の目的である子作りみたいなところで終わってしまうのはもったいなかったですね。

中山:夢魔って書いてあるけど、これって要するにサキュバスのことでしょう? だったら最初からサキュバスとしておけばよかったのに、夢魔にしちゃったから話が変になったんですよ。森下の行為が本人の意思なのか、それとも夢魔の指示なのか、そういうのはどうだっていいことなんだけれども、それをわざわざ最後に持ってきてネタばらしとして提示しているから、話がつまらなくなる。

恩田:私は夢魔が取り憑いた相手を悪意でいっぱいにさせることで、その人間がねじれるのを見るのが楽しいからやっているのかなとは思いましたが、それもこの流れだとなんだか今ひとつ伝わってきませんね。

中山:そもそも夢の中で悪事をそそのかして自分の子供を孕ませるというのは話としてはおもしろいんだけど、そのシステム自体を詳しく書いていないからファンタジーに落ちてしまっている。それでもミステリーとしての骨格ができていればよかったのでしょうが、それもないからファンタジーとしてもミステリーとしても中途半端、どっちつかずなんです。だから読んだ後で、カタルシスが得られない。

薬丸:現実世界にないものを出すのであれば、読者がその世界観をしっかりとわかった上でないと乗り切れません。そこをきちんと説明するには短編では短すぎるかもしれませんね。

中山:その説明にもっと力をいれるべきだったのに、必要のないところで枚数を稼いでしまっているのでできなかったのでしょう。ミステリーは明確な謎によって話を引っ張るからみんな最後まで読んでくれるという点を意識してほしいと思います。

「購買の空隙」

――どこに向かっている話なのかわかりづらかった、ということでしょうか。では、次の作品に移りたいと思います。二作目はトミヤマタケシさん「購買の空隙」です。大学生の茜は大学の購買部で大量の羊羹を買い占めていく「羊羹女」の噂を聞き、友人である翠にそれを話すと、翠は茜に羊羹女の正体を推理させるように仕向け、自分が羊羹女の正体であること、そしてなぜそのようなことをやっているのかを突き止めさせようとします。背景には小さな犯罪があったのですが、その犯罪がなぜ翠を「羊羹女」にしたのか、それを徐々に解き明かしていくという話です。お気づきになったかもしれませんが、トミヤマタケシさんは昨年「上りホームの彼女」という作品で最終候補に残った方で、今回登場している茜は前作でも使われていました。

恩田:なるほど。だから既視感があったんですね。

――では、本作品は恩田さんからお願いできますか。

恩田:はい。この作品は謎解きという意味では五行ぐらいで終わってしまう話なんです。それを日常の謎的に演出して、回りくどい会話を続けることで真相に迫っていくんですけど、この分量まで引き延ばせるような謎ではないし、交わされる二人の大学生の会話もさほどおもしろいとはいえない。確か去年も同じことを思ったように記憶しているのですが、この作者は個性的な文章を書きたいのだと思います。でも、あまり成功していない上に、ところどころに手垢のついた表現が出てくるのもあって、読んでいてちょっとつらかったです。また、謎解き役である茜の性格を説明しようとするくだりで、同じパラグラフの中ですでに内容が矛盾していたりする。そのため、キャラクターがよくつかめない。また、一つ目の作品と同じく謎の提示が遅いから一体何が本作で解かれるべき謎なのかが途中までずっとわからないわけです。羊羹女がなんのために羊羹を買い占めるのか、という話になるまでに時間がかかりすぎです。しかも、謎を追及していく道筋が全く論理的じゃない。翠を突き動かす動機自体は悪くないと思うんですよ。理不尽が我慢できない性格で、その状況を放置しているとすごいストレスになるので原因を排除して理不尽を予防するっていう動機はおもしろいと思います。でも、推理の過程にしても何にしてももう少しうまくやってもらわないと、解決したというカタルシスを得られません。あと気になったのは、人間観が非常に表面的である点です。テニスサークルの人間だから全員チャラチャラしているだろうとか、そういうのは何かちょっと違うんじゃないかと気になりました。最後にひとつ、タイトルの狙いがよくわかりません。

中山:同感です。

――では、次は薬丸さんにお願いいたします。

薬丸:正直言うと去年の作品の方が遥かに良かったと思います。あとは恩田さんがおっしゃったこととだいたい同じですが、二人はほぼ大学生活の日常を皮肉交じりに語っているだけで、物語のおもしろさや起伏に欠けている。また、謎についても主人公の価値観があまりにも偏っていて、この主人公を最初から好きになれず、そのせいでこの人が何を目的にこういうことをやろうとしているのかということ自体に興味を持てませんでした。彼女の価値観は百人いたら「その気持ちはわからないでもないな」っていう人が一人いるかいないかぐらいじゃないでしょうか。とにかく無駄なシーンや描写が多い。二日もあれば解決できる話を延々続けるのはどうなのでしょう。去年の作品の方がまだドキッとするところがあったと思います。

――最後は中山さんにお願いいたします。

中山:恩田さんは翠の動機が面白いとおっしゃいましたが、万引きを阻止するために商品を買い占めるというのはやはり一般的ではない。読者にそれを納得させられるようなキャラクターが主人公にあればいいんですけれど、本作ではどうでしょうか。これは僕だけの考えかもしれませんけど、キャラクターを立てる手段はセリフか行動なんです。ところが、この小説は服装や情景描写に力を入れすぎていて、行動やセリフがありきたりなんです。会話にも無駄が多い。そのせいでキャラクターに魅力がなくなってしまっているのに、動機だけが特殊だから納得できない。乖離があるわけですね。短編では、導入部分でぱっと読者を引き入れて、ババババと読ませ、最後まで勢いが切れないというのが理想的なのですが、本作は残念ながら逆になってしまっています。また、恩田さんからも指摘のあったタイトルの件ですが、現タイトルにするぐらいなら「羊羹女」の方がまだしもよかったのではないかと思います。タイトルってやっぱり作品の顔なんですよ。だからつける時はとても苦労します。逆に、よいタイトルを思いついたらそのまま一気に書けちゃう時もあるほどで。それほど大事なのに、本作に限らず、今回の候補作五作のうち三作はタイトルで台無しになっています。

薬丸:そうなんです。どれもタイトルがいまひとつなんですよ……。

恩田:タイトルからでは内容がよくわからないですよね。

中山:あと、恩田さんもおっしゃっていた通り、この作者が自分の文体を作りたいと考えているその気持ちはよくわかります。わかるんですけど、自分の個性云々を言う前にまず読みやすくしてほしい。プロだって一番心がけるのは「とにかく読みやすい文章にする」ということですから。

「追われる背中」

――では、次の作品に移りたいと思います。三作目は中島青馬さんの「追われる背中」です。警察内部の規律保持を目的とする調査指導を行う役職である監察官の白峯が観戦していた県警柔道大会で、試合中に事故が起こります。白峯は念の為当事者の二人を事情聴取しますが、彼らの間に確執は認められませんでした。ただ調査の過程で一方の息子が県警の採用試験で不合格となったことを知ります。同じ頃、警察学校から警察庁幹部の息子である生徒が脱走するという事件が起きました。一見無関係に思える二つの出来事の繫がりを白峯が見出していくのが主なストーリーです。こちらは薬丸さんからお願いします。

薬丸:常々言っていることなのですが、僕は警察小説も含め、あんまり小説を読まない方なんです。だから、言い切ることはできないのですが、おそらく監察官を主役にした警察小説は珍しいのではないでしょうか。本作の謎と、解明された事実には特に驚きは感じられなかったものの、お仕事小説としてはおもしろく、読後感も清々しくて魅力的だと思いました。登場人物の人物造形もきちんとできていて、小説としての完成度は高いですね。読ませるし、破綻もしていないし、警察小説を集めた短編集の一編に採られていても不思議でない出来です。ただどうにも地味で、新味に欠ける。もうちょっとインパクトが欲しい気はします。

中山:僕は本作をミステリーというよりは警察小説として読みました。そうすると、新味がないというのはおっしゃる通りであるものの、主人公の肩書きは今まであんまり見たことがない監察官。また、謎の提示も比較的早かったし、小手先のトリックではなく人の心を追っていく愚直な手法には好感が持てました。謎も「誰が」ではなくて「どうして」を追うようにしたのがとても自然です。というのも、短編でフーダニット(誰が犯人か)をするのは正直少々窮屈なんですよ。ところがホワイダニット(どうしてその犯罪が行われたのか)にするとおさまりがよくなる。その辺の選択もよかったなと思います。そして何よりよいのが文章です。文章ははっきり言ってうまい。ほぼ完成している。小説ってすごく自由な芸術なんですけれども、ジャンルやストーリーによってはこの文体でなかったら成り立たないというのが必ずあります。その観点からみると、本作の硬質な文体はこの物語に合致しているんですよね。小説としての新味を求めるのであれば、監察官を主人公とする連作にして、地味であっても監察官ならではのネタを出せるのだったら、それはそれで新鮮に感じられるのではないでしょうか。

恩田:最初に読者の興味をひく謎が提示されて、それを元に話を引っ張っていくのでずっとすんなり読める。この力量は本当にたいしたものだと思いました。難点といえば、警察小説はすでに多くの書き手がいるので、そこに割って入るにはどうすればいいのかというところでしょうね。確かに目新しさはない。監察官が主人公なのはおもしろいですけれども、地味なのは否めません。もしプロとして警察小説でやっていくならばどうやって既存の作家と差別化するかが課題にはなるでしょう。しかし、本当に即戦力レベルで書ける人だし、もしこの人の監察官シリーズがあるんだったら読みたいなと思えます。

「高潔なる卑」

――内容的には地味ではあるが小説としては高く評価できる、という点で御三方とも一致していたかと思います。では、四作目に移ります。坂本克夫さん「高潔なる卑」です。この作品は古代ローマが舞台になっていますが、おそらく本賞の最終候補作としては初かと思います。元老院議員の娘であるコルネリアは正義感の強い少女で、お付きの奴隷少女プリニアと一緒に見回りと称しては街を出歩き、遭遇した事件に首を突っ込んでいます。ある時、集合住宅で起きた老婆殺人事件を知りその真相を探っていくというお話です。

中山:この作品はいわゆる「神視点」の一文から始まりますが、最終的には過去に発生した人物の入れ替わりがトリックとして使われています。そうであれば、地の文で主人公の名を最初からコルネリアと書くのはルール違反です。本作の最大のインパクトは、主人公のコルネリアは実はもう死んでいて、異母姉妹だった元奴隷が入れ替わっていたという部分ですよね。だったら神視点の地の文で彼女をコルネリアと書くのはミステリーとしてはルール違反だから最初から成立しない。まだ他の人間がコルネリアと呼ぶ程度ならばOKなんですが。また、本作はなぜ古代ローマを話の舞台にしたのでしょうか。他の時代や外国を舞台にして、そこの人間を主人公にするんだったら、そうする必然性がないと駄目ですよ。もし、古代ローマを舞台にする必然性が奴隷制度の存在にあるとして、それに反対する主人公にしたいんだったら、こういう書き方では駄目です。また、全体として説明的な文章が多く、登場人物がみんな書割りの印象しかない。古代ローマを舞台にしながら古代ローマの匂いが全然しないんです。それはなぜかというと、古代ローマの情景を描く部分が描写ではなく説明になっているからです。セリフも陳腐だし、髪飾りが主人公の手に渡っている展開はどう考えてもご都合主義でしかありません。また、母親がいくら育児を人任せにしていて、途中七年間も会っていない期間があったとしても、我が子と他人を間違えるはずがない。親元を離れたのは七歳でしょう? 十四歳で戻ってきたからって、七歳ならある程度顔形は固まっていますから、見間違えるはずはないです。まだ双子だったというのならわかるけれども、異母姉妹がそこまで似ているとは普通は考えられません。全体として気になる点が多すぎました。

恩田:私は本作を読みながら、人はなぜ時代ミステリーを書くかを考えてしまいました。それはやはりその時代設定で、その社会の価値観でなければ成立しないトリックを使うためでしょう。そう考えた場合、本作は果たしてどうだろうというのはまず思いますよね。奴隷制度について書きたいだけなら古代ローマを舞台にする理由にはならないし、トリックや動機も古代ローマである必然性がない。古代ローマがものすごく好きなのでどうしてもそれを舞台にしたかったという内なる要求があったならまだ理解できますが、本作からはどうもそうした情熱も感じられませんでした。なお、私が特に気になったのはラストの一文です。もしコルネリアに奴隷制に反対し、それを社会から無くそうとする高邁な目的があったのであれば、彼女の述懐だけで終わるのはちょっと物足りない。次に俎上に載る作品も同じく時代小説ですが、ラストには時代設定について納得できる史実を配置してありました。そういう一文が欲しいんですよ。時代ミステリーで、奴隷制に反対する人物を主役にするのであれば、その人が長じて何かやり遂げたとか、歴史に影響を残したとか、そういう結末が欲しかった。大きなテーマを持ってきているのに、個人の感想で終わられてしまうとちょっとはしごを外された感じがします。また、これもタイトルで損している例の一つだと思います。タイトルがネタばれになってしまっていますからね。

薬丸:確かにお二人のおっしゃる通りです。視点のずれも含めて小説としての技術は高いとは言えないし、ミステリーとしても甘い。ただ僕は結構おもしろく読みました。なぜ古代ローマ? というのはあるんですけど、ローマの文化や風習にふれながら展開していく部分は、僕には興味深かった。今回の候補作の中では、主人公の行動に対する動機が一番強くて、現代にも通じる究極の格差社会を舞台に「正義」ということに対してなにか問おうとしている。ラストの苦味のある選択も含めてちょっと考えさせられるものがありました。もし、作者にこの時代の文化や風習を通して今の社会にも通じるような問題意識を表現できるだけの技術があったならば、連作短編的に展開させるとおもしろいものになるかなとは思います。ただ、それはあくまで可能性の話で、この作品を見る限りでは現状はまだそこまで至っていないという印象です。あと、うまくいかなかったとはいえ、ミステリーとして何かどんでん返しを無理やりでも入れてやろうみたいな意気込み自体は買いたいと思います。

中山:伸びしろを感じられる書き手ではあると思います。

「鬼籠れり」

――では、最後の作品に入りたいと思います。山内ちなみさん「鬼籠れり」です。江戸の町を舞台にした時代ミステリーで、夜鷹が殺されて臓物が抜き取られる事件が三件続いている、というところから始まります。小石川養生所の蘭方医・河口橘平は先輩医師が犯人と疑われていることを知りますが、そんな矢先、新たな被害者の腹の中から橘平のメスが見つかりました。橘平は我が身の潔白を証明するために先輩とともに真犯人を追うという話です。こちらは恩田さんからお願いいたします。

恩田:さっきの話の続きのようになってしまいますが、本作は江戸時代を舞台とするのに必然性が感じられる作品でした。この時代のこういう社会事情だったからこそ起きた犯罪だし、犯人が連続殺人に手を染めた理由もこの時代ならではの特殊事象によるものとされていて、すごく納得できました。また、文章も非常によくこなれていて、最初からすっと物語に入っていけるし、時代劇としての描写も全くそつがない。また、主人公が蘭学を志すも貧困層の患者に受け入れられないなどの周辺事情もうまく書けています。非常にレベルが高く、すぐにでもプロとして活躍できそうです。ただ、先程の警察小説の方と同じでこれという目新しさはない。そこは気になります。時代小説も書く人がたくさんいらっしゃるので、どう差別化していくかは課題でしょう。

薬丸:僕も恩田さんと同じ感想です。文章がうまいですし小説として読み応えがありました。完成度が高い。僕は時代小説もさほど読みませんが、その時代の医学や技術の状況そのものを利用してミステリーに仕立てているのは珍しいのではないかと思いますし、これと同じ設定で連作短編をやってもおもしろいかなと思いました。ただ、ミステリーとしては少々弱くて、犯人と動機は早々にわかってしまいましたし、特に驚きはありませんでした。

中山:僕が感心したのは養生所の臭気について触れられている部分でした。養生所の風景を想像させるのがうまいですね。また、本作も文章と世界観が一致しています。だから無駄なところはない。読みながら、これは赤ひげ版の切り裂きジャックだな、と思いましたが、こういう切り口で行くんだったら他にもいくらでも書けるでしょう。登場人物の人間関係を育てていく余地もありますし、かなりおもしろくできるのではないでしょうか。ただミステリーという部分では一つ問題があります。凶器となるメスが見つかって、岡っ引きが容疑者を捕らえようとする時にいきなり容疑者を断定してしまうんです。未確実な証拠だけで犯人を決め付けていくからミステリーとしては及第点ギリギリになります。ですが、この枚数でちゃんと起承転結がついているし、一つの作品として読み切ったっていう満足感がありました。さらにカタルシスもある。連作短編の一編のようにはなっていないけれど、また同じ枠組みで読みたいと思わせるものがあります。そういう点で評価できます。

これで各候補作の講評が出揃いました。

次回はいよいよ受賞作を絞り込んでいく作業が始まります。

はたして第47回小説推理新人賞に輝くのはどの作品か。熱い議論をお楽しみください。

(後編)に続きます