1934年上海。「魔都」と呼ばれるほど繁栄と悪徳を誇るこの地に成功を夢見て渡ってきた日本人の青年・吾郷次郎。偶然手に入れた極上の阿片を青幇に持ちこんだことにより、次郎は上海の裏社会へと足を踏み入れていく──。軍靴の響き絶えぬ大陸で、阿片売買による莫大な富と栄耀に群がり、燃え尽きていった男たちの物語『上海灯蛾』の読みどころを、小説家・真藤順丈さんによる文庫解説からご紹介します。

■『上海灯蛾』上田早夕里 /真藤順丈[評]

たぐいまれなる蠱惑のノワール小説である。におい立つほど芳醇な想像力、近代史を裏側から熱く幻視する文章の力。この濃密さはただごとではない。

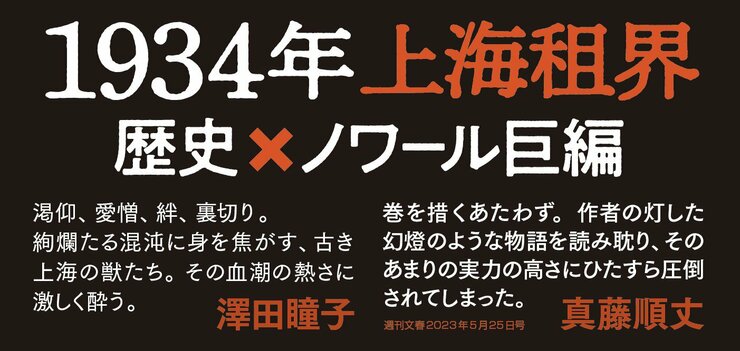

単行本の刊行当時、評者はある書評において「裏切りと友情、謀略、成功と凋落、権力闘争、運命の女、近親殺人──それらが過不足なく高純度で配された贅沢な暗黒街ビュッフェ、オールド・シャンハイの濃闇が阿片の煙で揺れるスモーキー・ノワール」と紹介している。なるほど、本作を端的にラベリングできてはいる。だがこのたびの文庫化に当たって、単純なキャッチコピーでは達することのできない大きなコンテクストの深層にさらなる眼差しを届かせ、『上海灯蛾』なる稀有な小説と、それを著わした上田早夕里という作家について評者なりの省察を深めてみたい。

物語の幕開けは1934年の上海租界。極上の阿片が一人の女によって持ちこまれる。この導入部からして示唆的だ。ある日なんの前触れもなく、主人公のもとをふらりと訪う女──探偵事務所に調査を持ちこむ依頼人を想起させないか。本作の吾郷次郎は、雑貨屋であって探偵でこそないが、現われた原田ユキヱは定石通り運命の女だ。さしずめ“フィリップ・マーロウもの”の滑りだし。すなわち劈頭から、作者はこれが古典的なハードボイルドやノワールの系譜に連なる物語であることを印象づけている。しかもこの原田ユキヱ、香水のようにかぐわしい体臭を身にまとい、「男装などさせてみれば、異様な色気を放ちそう」な麗しい佳人であるという。そうなると連想するのは、租借地を舞台にいくつもの小説を書いた生島治郎『乱の王女』(集英社文庫)の“男装の麗人”ということになろうか。持ちこんだ熱河産の阿片煙膏および芥子の種をさばきたいというユキヱの依頼におのれの野心も乗せて、吾郷次郎はこの地の裏社会を牛耳る“青幇”との接近を果たしていく。

序盤からいきなり阿片の売りこみ! “暗黒街ビュッフェ”はのっけからフルコースで振舞われる。そもそもここは上海租界だ。1842年南京条約により開港した上海の外国人居留地に、英米列強の租界と日本人の居住区域をまとめた共同租界と、フランスによるフランス租界ができあがった。中国側に主権を残しつつも諸国が占拠して境界線を拡張していった土地であり、そこには退廃と血と悪徳の臭いが立ちこめる。東洋最大の商業施設“大世界”が摩天楼のようにそびえ、通りにはモダンな劇場や映画館とともに娼館や賭博場、阿片窟も並びたっている。そう、阿片というのはアレだ。あやしい薄闇のなかで長煙管をくわえた人々が煙をくゆらせ、恍惚の色を浮かべながら、陸揚げされた水死体のようにぐだあっと酔い痴れている──歴史的な映像や写真でよく見るあの場面の、あの煙管に詰まっているブツである。芥子の実から採取されるアルカロイドを合成したものがオピオイドで、鎮痛や陶酔作用があるが、高用量の摂取では昏睡や呼吸抑制などを引き起こす。ようするに中毒性の極めて高いドラッグだ。当時の上海では禁制品であるにもかかわらず阿片がまるで通貨のように出回っていた。とりわけユキヱが持ちこんだのは、のちに“最”と命名される最上級の逸品であり、そんな危険な代物がマクガフィン(作劇上、動機づけや話の展開の中心となるキーアイテムを指す)に採用されているあたりからしても本作は、メキシコの麻薬戦争を描いたドン・ウィンズロウの『犬の力』(角川文庫)や、ドラマシリーズ『ナルコス』(Netflix)とも重なりあう。ちなみにこのころの上海をさらに味わいたければ、J・G・バラード『太陽の帝国』(創元SF文庫)などにも当たってみるといい。裏から上海を支配していた実在の秘密結社である“青幇”は、南米の麻薬組織よろしく阿片の流通と栽培、売春宿や賭博場の経営が主たる資金源となっていた。なかんずく阿片による収益は桁外れなので、そのぶん身の破滅とは隣り合わせだ。

吾郷次郎がブツを持ちこんだのは“青幇”の下部組織を仕切る楊直という男のもとであり、この中国人がもう一人のキープレイヤーとなる。楊直や“青幇”はもちろん情け容赦がない。阿片煙膏をもたらしたユキヱを「品質を確認できるまで」とうそぶいて軟禁し、かたや次郎に対しては、信頼を得たいのならこの場で人ひとり撃ち殺せ、と迫るのだ。あやうし吾郷次郎、この窮地をよそ者の日本人としていかに乗り越えるのか。

吾郷次郎、原田ユキヱ、楊直、それから伊沢穣(後述)。本作に登場するのは、もう何番煎じかもわからないコピー風に言うなら「全員悪人!」である。原田ユキヱにしてからが関わった男たちはそろって身を滅ぼすたぐいのザ・悪女だし、吾郷次郎も楊直もおのれの飢渇や欲望を隠さず、金や名誉に固執し、なかば自覚的に命綱なしの曲芸をいとわない。かくして次郎とユキヱが分水嶺を越えたことにより、本作はひとつのプロット上の飛躍を迎える。吾郷次郎は日本人でありながら、楊直とユキヱ以外には出自を隠して阿片ビジネスにたずさわり、日本人として“青幇”の組織の上層へと上りつめていく。これが本作のセッティングの絶妙なところで、イカロスの神話を骨格としながらも、同系統の作品に欠かせないスパイスとなる“正体隠しサスペンス”(それぞれによって囮捜査官だったり敵対組織の密偵だったりするが、吾郷次郎の場合は“日本人”であることそのもの)も味わえる仕様となっている。

そもそも歴史的な背景からして、日中の本格的な開戦がすぐ目の前にまで差しせまっていた時期だ。現地人は「小鬼子」と呼んで日本人を忌み嫌い、それだけ命の値段は安くなる。次郎たちの物語の進行に合わせて、社会情勢もめまぐるしく悪化していく。1937年7月、演習を行なっていた支那駐屯軍(日本軍)の空砲射撃を奇襲と誤解した中国軍が実弾を返し、なし崩しに和平が破られてあちこちで激しい軍事衝突が起こる──これが後世に語られる盧溝橋事件である。さらに冀東防共自治政府の下にあった中国人保安隊が、通州城内へとなだれこみ、日本人居留民二百人以上を殺害する通州事件が発生、中国側では抗日戦の決意を固めた蒋介石がいよいよ陸海空軍の総司令官に就任する。作中でも語られるこうした史実に則してさらに付け加えれば、このころの日中の両軍は、阿片の取引きによって莫大な活動資金を得ていたという。これは複数の文献で裏付けられている事実だ。本作にもその名が登場する里見甫という人物が、新聞社や通信社の主幹兼主筆などを経て出世を果たし、記者時代に得た知己によって日本軍や中国の裏社会にまでコネクションを築いていった。この怪人物が、日本と中国の阿片売買の経路が衝突しないように折衝し、流通量や価格帯を一定に保って、軍全般の阿片流通を管理していた。租界の住人や犯罪組織のみならず、軍までもが阿片に浸り、抜き去りがたい深刻な中毒に陥っていたのだ。

本作はそうした歴史を後景として、ポイント・オブ・ノーリターンを超える。物語半ばからは二つの謎が、進行する事態をさらに強く牽引していく。その一つが、原田ユキヱはいったいどこから“最”を持ちこんだのか? というクエスチョンだ。未読の読者の興を削がないためにも詳述は避けるが、ここで導かれる解によって、おのずから日本側の特務機関も“最”を追いはじめ、所有権と収益をめぐって“青幇”と血で血を洗う争奪戦を繰りひろげることになる。

もう一つの謎には、殺人がからんでくる。情勢の悪化にともなって楊直は、自身の家族を避難させるのだが、あるとき妻と子と両親が何者かによって惨殺されるのだ。いったいだれが? 胡乱な動きを見せる関東軍の刺客か、あるいは楊直の出世を快く思わない“青幇”の内部の人間か、憎悪の自家中毒を起こし、加速度的に凶暴化していく楊直と向き合いながら、次郎は人間存在の闇の奥にひそむ真相を追わなくてはならなくなるのだ。

凄まじいまでの迫力と暴力性と解放感、暗黒街ビュッフェの面目躍如である。裏切り、謀略、殺人、権力闘争……前述したおおよその品目が出揃ったところで、作者は口直しのシャーベットのように異なる視点を挿しこんでくる。もう一人のキープレイヤーとなる伊沢穣だ。日本人とロシア人のあいだに生まれたこの若者は、吾郷次郎がパトロン風の気まぐれで親切心を向け、のちのちまで面倒を見ることになるダンスホールの給仕なのだが、この若く中立的な人物の視座があるのとないのとでは、本作の完成度にも大きな影響が生じたことだろう。

自らのアイデンティティを追い求める伊沢の物語は、中途までは瑞々しい成長小説のように描かれるが、喉ごしさわやかな氷菓のようにいただいていても、そこにはやはり阿片の隠し味がひそんでいる。第五章「鵬翼」から様相は一変する。その出自から差別や迫害にさらされつづけた伊沢は、軍の関与する満州の大学院に入り、教師や学友との出会いと離別といった決定的な契機を経て、日本の国家主義・排斥主義にからめとられ、阿片を追いかける特務機関の一員となり、敵味方に分かれて恩人の吾郷次郎とも対峙することになる。まさしく大日本帝国という鵬の翼となって、生と死がからみつく悲愴な曲芸飛行を強いられるのだ。

伊沢という存在は、そのままこの物語の大きな主題を内面化している。国籍やアイデンティティの軛にあらがい、しかしその逞しさや優秀さがゆえに突出した時代のイデオロギーに呑みこまれ、その先棒を担ぎ、いつしか逆に差別や迫害をもたらす側に回っていく。伊沢という男の変容は、現代日本を生きるわたしたちに対する批評とも読めるだろう。

近代史にもとづいた中国や満州、朝鮮、そして上海といった土地の物語がいやおうなく退廃の予感を帯びるのは、その行き先をわたしたちがすでに知っているからだ。この地を支配しようとした日本人が、軍が、国家そのものが滅亡へと帰趨することを知っている。だからこそ現在に生きる自分たちの姿を照応しやすいのかもしれない。わが国の経済成長やバブル期の狂騒を経て、近年における祝祭的なスポーツイベントやその後の疑獄事件、ハコモノ行政、被災地復旧の遅延、金権政治の腐臭、歴史修正主義や軍国主義の再燃……止めどない栄枯盛衰の気配は“大世界”が見下ろす本作の上海とも重なりあう。わたしたちもかつての魔都とおなじ“滅びの予感”を肌身で感じることができる。経済生活は苦しくなり、すべてがシュリンクされ、だれもが物心の両面で貧しくなっていく。そうしたなかで伊沢のように国家と自身を同化させ、自分たちは日本人だから優れている、日本人こそが優性で、だからこそ他者は排斥されるべきだという偏狭な思想に鎮痛や陶酔を求めるのは、それこそ阿片を吸ってうっとり酩酊している重篤な中毒患者と変わらない。

そうじゃないか、伊沢? 彼にとっては愛国心こそが、自らを滅ぼす阿片窟であり、手放しがたい阿片だったのだ。

最後に上田早夕里という、現代エンターテイメント小説の第一線を走る作家について言及しておきたい。デビューからおよそ20年のあいだ、SFやファンタジー、ホラー、スイーツ小説から冒険小説まで、多様なジャンルの作品を意欲的に発表してきた上田は、なんでも書ける人、というのが読書界の総意になりそうだ。アンソロジー『異形コレクション』に寄稿された傑作に長く親しんできた評者としては『夢みる葦笛』や『魚舟・獣舟』(いずれも光文社文庫)といった短編群に顕著に表われているとおり、“鮮烈な幻視者”のイメージが強い。上田の筆にかかれば、生物は神のごとき変態を起こし、陸地は水没し、異形の生き物が美しい歌声を奏でる──天衣無縫の想像力は、現実から大きく浮き上がった超常的な世界観のなかで縦横無尽に発揮されてきた。

そんな作家がここ数年ほどで、医療・戦争小説である『破滅の王』(双葉文庫)、日中和平交渉にたずさわった通訳者を描く『ヘーゼルの密書』(光文社文庫)と、同時代の上海租界が舞台となる長編小説をたてつづけに発表した。上海租界三部作の掉尾を飾るのが、本作『上海灯蛾』ということになるのだろう。高学歴で志に燃え、高邁な理想のために捨て身で奮闘する前二作のエリートたちとあきらかに異なるのは、なによりもまず本作の登場人物が「全員悪人」であるという点だ。なんでまた上田はそこまで両極端な、厄介きわまりない執筆を自らに課したのか?

遠ざかる歴史の暗部に踏みこんで、これぞと見出した重厚な題材と向き合い、それを存分に展開するだけの確かな筆力をもって、ある一つの時代、一つの主題を表と裏の両面からあくまでも物語として書き尽くすことができる。ときにページを捲る手を凍りつかせ、血潮のたぎるような瞬間を、胸に迫るような情景を生みだし、ついには祈りの言葉にたどりつく──長編小説を強固に立たせるうえで不可欠な力量をあまさず具えた作家だからこそ成しえた壮挙と言えるのかもしれない。

本作にまつわる雑誌のインタビューで、上田は次のように詳述している。

「フィクションは史実の隙間に挟み込んでいくものです。(中略)歴史小説の分野には『年表に剃刀を入れる』という言葉があるそうです。史実と史実の隙間に剃刀を入れて、そこにフィクションを差し挟んでいく。私の書き方はこれです」(「ダ・ヴィンチ」2023年5月号)

なるほど、じつに正鵠を射る表現だ。稀代の幻視者の眼差しは、剃刀となって遥か先の未来へも、異境の過去へも飛んでいき、混沌の史実さえも鋭く精緻にスライスして、そこに豊饒なまでの世界を──幻燈のようにたゆたうフィクションを生み落とす。

どうせ酔うのなら、そうした作家の創造力にこそ酔いたいものだ。

滅びの予感のなかでも、そこには魂をゆだねるだけの価値がある。物語による真の陶酔がある。