中学教師の葉奈子は中二の夏、ネットの掲示板で声をかけてきた男のもとに身を寄せた。そこは、母親から構われずに育った彼女が救いを求めて逃げ込んだ場所だった――。

大人になり、記憶の封印が解かれたとき、遠い日々に隠された真実を知る。真の罪を胸に突きつける長編小説『夏鳥たちのとまり木』を作家・寺地はるなさんの解説でご紹介します。

■『夏鳥たちのとまり木』奥田亜希子 /寺地はるな[評]

読み終えて、ああ、まっとうな大人の小説だったなあ、としみじみ思った。人は、ただ年を取るだけでは大人になれない。まっとうな大人となると、なおさら難しい。

「大人の~」と、たとえばお菓子の商品名につけられる時、甘さが控えめであるとか、高級志向であることを意味する。

性的なニュアンスで用いられることもある。インモラルな関係性に「大人の~」がかぶせられるなど。そういうことじゃないだろう、と昔からずっと思ってきた。大人って、そういうもんじゃないだろう、と。

大人とはなにか。私は、「子どもを守る者」と定義する。

1977年生まれの私が十代の頃、まだインターネットというものは一般的に普及していなかった。現代の中学生のように、SNSを通じて知らない大人と接触する機会もなかった。だから安全な時代であったかというと、まったくそんなことはなかった。

友人たちに公衆電話のボックスに連れていかれたことがある。彼女たちも私も、14歳だった。なにをするのかと聞いたら、テレクラに電話をするんだよ、と言われた。

友人が話している横で耳をそばだてていると、受話器から「芸能人で言うと誰に似てる?」というような質問が、うへうへとした息づかいとともに漏れ聞こえてきて、その時点でおそろしくなってしまい、ひとりだけ先に帰った。

そんな私を、友人たちは後日「幼い」とからかった。じっさい私は、周りの子たちに比べてずっと幼かった。大人が未成年に興味を持つということの意味がよくわからなかった。ましてやなんらかの欲望を抱くなどとは、想像もしていなかった。だってこちらは子どもで、あちらは大人。「大人がそんなことするわけない」とまっすぐに信じられるぐらいに、その頃の私は幼かった。あるいは、幼いままであることを許されていたほどに、守られていた。

一般的に「成人男性の未成年女性への興味」は、わかりやすいやりかたでは示されない。善意による庇護者や、理解ある人生の先輩という仮面をかぶって近づいてくる。いや、善意による庇護者や理解ある人生の先輩として見ず知らずの子どもの人生に介入したいと思うこと自体が、まぎれもない欲望の発露かもしれない。

テレクラで遊んでいた友人たちは口をそろえて「悪い男の人ばっかりじゃない」と言っていた。「中学生がこんなことしちゃだめだよ」と本気で心配してくれる人もいるのだと。なにより彼らは「こちらの話を聞いてくれる」という。そして、親や先生のように「勉強しなさい」とか、そんなことも言わず、対等に話してくれると。そういうものかなあ、と納得しかけ、いややっぱりおかしい、と思った。でもそれを、友人にうまく説明できなかった。当時の気持ちが、本書を手にとった瞬間、あざやかによみがえってきた。

添えられていたごく短いあらすじを読んで、「世間ではタブーとされている関係にも真実はあり、そこにはたしかな救いがあった」というような物語を想像した。だがすぐに、奥田亜希子さんがそんな小説を書くわけがないと思った。そういう、たしかな信頼があった。

この「信頼」というのは、こちらが期待しているとおりの筋書きの小説を書いてくれるはず、という期待とはまったく違う。奥田亜希子さんという作家の、物語や登場人物にたいする誠実さ、まなざしの真摯さを信頼している、ということだ。

(ここから先、本書の内容に触れます。未読の方はどうか、読了後に続きをお読みください)

葉奈子は、私よりもずっと過酷な子ども時代を過ごしてきた。家がいちばん安心できる場所ではないということ、親のことが信用できないこと。それは子どもにとって、どれほど不安なことだろう。教師となった彼女は、中学生の頃にネット上で声をかけてきた男性「ナオさん」のアパートで過ごした過去を持つ。

「ナオさん」は生活の場所を提供し、葉奈子に「大丈夫」という言葉を投げかける。はなちゃんは、大丈夫だよ。彼女はその言葉に支えられ、努力して生きてきた。

大丈夫。作中、なんどもこの言葉が出てくる。

しんどそうな他人に「大丈夫?」と声をかけると、たいていの人は「大丈夫です」と答える。答えなければならないことになっている。ここで「ダメです。無理です。助けて」と言える人は、あまり多くない。私もまったく大丈夫ではない状況なのに、そう問われると反射的に「大丈夫です」と答えてしまいがちだ。

「大丈夫です」と答えたが最後、なかったことになる。後から助けを求めても、「だってあの時、大丈夫って言ったじゃない」と否定されてしまうのだ。だからその人は、その後もずっと「大丈夫」と自分自身に言い聞かせながら生きていくしかなくなる。

辛いことや、受け入れがたいことがおこった時、「でも、あのことがあったから救われた部分もある」とか「結果として今があるから、無駄ではなかった」といった物語に収束させてしまう、という心のはたらきがある。自分の歩んできた日々を、平らかな道に均していく作業だ。恥や痛みといったなまなましい感情は、均された土の下に隠され、なかったことになる。

土を掘り返すのは、骨が折れる。勇気がいる。だが葉奈子は、そうする。来た道を戻るように、自身の記憶を辿っていく。その相棒となるのが、同僚の溝渕である。

葉奈子は当初、彼に苦手意識を持っている。読んでいる私も、この人やだわ、と思った。ずかずか踏み込んでくる人は苦手だ。そんなふうに、眉をひそめながらページをめくった。だが次第に葉奈子は彼を信頼し、心を開くようになっていく。読者である私もまた。

このふたりの関係を、なんと表現すればいいのだろう。恋愛とも友情とも違う。しかし、たんなる同僚よりも確実に近い。おたがいへの敬意といたわりに満ちている。

読者としての私はそんな彼らをまぶしく見つめ、作家としての私は、この関係性を自然に描写できる筆力に感服した。こういうのが読みたかったんですよ、という気持ちになった。私はこういう、まっとうな大人が出てくる物語がずっとずっと読みたかったんですよ。

ここであらためて、「子どもを守る者」という大人の定義について考えてみたい。

溝渕は「被害者がネットに助けを求めるより先に相談したいと思えるような仕組みを作れなかった、すべての大人に罪があると俺は思う」と言う。

「すべての大人」に自分が含まれており、かつそのことを責められているように感じ、居心地が悪くなる読者もいるかもしれない。私たちにはその居心地の悪さをなかったことにせず、自分の問題として受け止める義務がある。

物語の終盤、葉奈子と溝渕は星来のためにある行動に出る。だが当然、すんなりと「私が間違ってました、先生ありがとう」という展開にはならない。葉奈子は反発され、責められる。無視され、おかしな噂が流れる。

子どもと接するうえでなによりも難しいことは「信じて待つ」ということではないか。私は時々、そんなふうに思う。

なぜって彼らは、あぶなっかしい。こちらがすでに通り過ぎてきた、そして深く後悔している道を、あぶなげに行きつ戻りつする。ついつい口を出したくなる。行動を制限したくなる。

信じるということ。待つということ。その困難さに、時々途方にくれる。

でも、葉奈子は星来を信じて、待った。「いい先生」になりたい、とまっすぐに願って。終盤のふたりの会話を読んで、私は「なってますよ」と思った。葉奈子さんあなた、今とてもいい先生になれていますよぉ、とむせび泣いた。

私も、「いい大人」になりたい。誰かに助けを求めなければならない時に思い出してもらえるような、そんな大人になりたい。世界の一端をになう大人として、善くありたい。

読者の中には葉奈子や星来に自分を重ねた人もたくさんいるだろう。まったく同じような経験ではなくても、他人になんらかの欲望を向けられたことや、向けたことがある人は、少なくないはずだから。この物語に描き出された問題に無関係な人は、ひとりとしていない。

なんらかの被害を受けたこと。その被害に関して、自分にも責任があるように感じたこと。あるいは他人に「責任がある」と非難されたこと。助けてもらえなかったこと。

自分ではなく、誰かが被害を受けたこと。助けられなかったこと。いたわるつもりで、かえって傷つけてしまったこと。

心に傷を受けたこと。その傷を、痛みを、やり過ごして生きてきたこと。

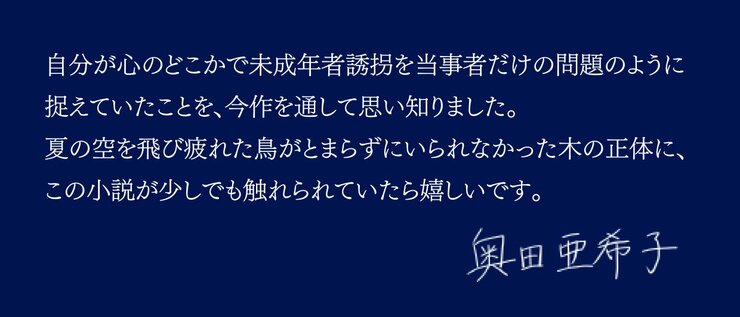

『夏鳥たちのとまり木』は、私たちが「大丈夫」、「たいしたことない」と麻痺させてきた傷を、まだそこにある、癒えずにある、と容赦なく指摘する。苦しい読書体験となる人もいるだろう。私も苦しかった。だが葉奈子や溝渕の思いに触れ、その行動を追ううちに、傷が手当てされていくようだった。まず、「ある」と認めなければ、傷を手当てすることなどできない。

『夏鳥たちのとまり木』が文庫となり、さらに多くの人びとの目に触れ、広がり、読み継がれていく。そのことを心からうれしく思う。だってこれは、私たちの物語だからだ。傷を抱え、そして今なお傷つき続けながら、それでも善くありたいと願う、そんな私たちのための物語だ。