2024年に作家生活45周年を迎える大沢在昌さん。2023年に15周年を迎えた湊かなえさん。ミステリーというジャンルでトップを走り続けるおふたりは、いずれも小説推理新人賞を受賞してデビューしている。

双葉文庫創刊40周年を記念して、“双葉社出身”のおふたりの対談をお届けする。作家にとって、書くこと、書き続けることとは──。

取材・文=野本由起 撮影=金澤正平

目先の成果に捉われず、自分にとっての勝負作に挑む

湊かなえ(以下=湊):私からも大沢さんに伺いたいことがあるんです。私の人生に“大沢在昌ブーム”が巻き起こったことがありまして、それは、1995年に大学を卒業した後、アパレルメーカーに就職して、百貨店に勤務していた頃。当時は何の楽しみもなくて、休みの前日に百貨店の書店で本を一冊買って、それを夜通し読んで明け方に「いい読書だったな」と思うのが週に一度の幸せな時間でした。その頃に、『氷の森』『相続人TOMOKO』『夏からの長い旅』など大沢さんの作品を立て続けに読んだんです。中でも『氷の森』が一番大好きで。

大沢在昌(以下=大沢):全然売れなかったけどね。

湊:でもその後、大沢さんとご一緒したトークイベントで「『氷の森』は自分の勝負作だと思って書いた」とお話しされているのを聞いて、私は「でしょう!? やっぱり『氷の森』は勝負作でしたよね!!」とうれしくなったんです。

作家として、常に「最新作が最高傑作」と言えたらいいのですが、現実はそううまくいきません。自分では勝負作だと思って書いたものの、それほどの結果が出ないこともあります。ただ、何年かして振り返った時に、「あれはやっぱり勝負作だったんだな」と思うんですよね。大沢さんはいかがでしたか?

大沢:『氷の森』は、1989年に出した本なんだよね。当時、「日本冒険作家クラブ」の仲間だった逢坂剛、北方謙三、船戸与一、志水辰夫、佐々木譲が、次から次にブレイクしていって。でも、俺だけがいつまで経っても鳴かず飛ばず。仲間たちは「大沢、グズグズするんじゃねえ。早くこっちに来いよ」と励ましてくれるけれど、ブレイクするには勝負作を書かなきゃいけない。とにかく1年半は他の仕事を断って、「今、俺に書ける最良のハードボイルドを書いてやるんだ」と気合を込めたのが『氷の森』だった。ところが、例によって重版はまったくかからず、文学賞の候補にもならない。作家になって初めて「俺はこの仕事を一生続けられないかもしれない」という不安に駆られた。

それでも、結婚した直後で子供も生まれるので仕事はしなきゃいけない。そこで、次の書き下ろしでは開き直って、もう俺が楽しいものを書いてやろうと思ったんだ。それが『新宿鮫』。まさか当たるとは夢にも思わなかったね。「大沢は変わった」ってみんなに言われたし、作風が変わったから「実は女房が書いたんじゃないか」なんていう評論家もいたくらい(笑)。

確かに『氷の森』があったから『新宿鮫』が生まれたわけで、そういう意味では『氷の森』は必要な作品だったかもしれない。湊さんが言うように、全力を傾注したからといって世間はすぐに答えをくれるとは限らない。逆に言えば、『氷の森』から1年で答えが出たのは、幸せだった。

湊:やっぱり今振り返っても、必要な作品だったんですね。目先の評価や成果を指針にすると、少しずつ前に進みはしても、一歩の歩幅が小さいので息切れしてしまいますよね。

大沢:その表現、すごくいいな。

湊:もっと遠くを見ながら一歩ずつ進んでいかないと、と思って。『氷の森』のほかに、大沢さんにとって重要だった作品はありますか?

大沢:『新宿鮫』は人生を変えた作品ではあるけど、実は俺にとってエポックメイキングだったのは『毒猿 新宿鮫2』なんだよね。『新宿鮫』でブレイクしたから、『2』はこれまでとはまるで違うプレッシャーを感じてさ。ちょうどその頃、映画『エイリアン2』が公開されていたんだよね。『エイリアン』は、リドリー・スコット監督でホラー色の強い映画。でも『2』はジェームズ・キャメロンが監督で、コピーは「今度は戦争だ」。「これだ」と思ったね。『新宿鮫』は警官殺しの犯人を追いかけるストーリーだったけど、『2』は派手にドンパチしてやろうと思って。そこでガラッと趣向を変えて、アクション主体の『毒猿 新宿鮫2』を書いたんだ。

あとは、先ほどタイトルを挙げてくれた『相続人TOMOKO』も、新しいことに挑戦した作品だった。あれは、俺が初めて女性を主人公にした小説。スパイと風俗嬢というふたりのコンビを書くのがすごく気持ちよくて、「俺、女性主人公を書くのが好きかも」と気づいた。そこから『天使の牙』や「魔女」シリーズにつながったし、今でも女性を主人公に書くのは結構好きなんだよ。

湊:大沢さん初の女性主人公だったとは、今初めて知りました。『相続人TOMOKO』も、大沢さんの45年の歴史において大事な一冊だったんですね。

文庫には色あせない魅力がある

湊:双葉文庫40周年だからというわけではありませんが、文庫って時代を経ても色あせないのが魅力ですよね。

大沢:作家にとっては、生活を支えてくれるものでもあるよね。ただ、俺は編集者に「売りたい本か売れる本、どちらかしか作らなくてもいいんじゃない?」とは言ってる。編集者が「売れないかもしれないけど、俺はこれ売りたいんだ」と思う本、あるいは湊かなえみたいに出せば間違いなく売れる本を出せばいい。

でも、今は過渡期で、やたらと点数だけを増やして一冊あたりの発行部数が少なくなっているよね。トータル100万部を売り上げるには、昔なら10冊出せばよかったけれど、今は100冊出さないと追いつかない。このまま行けば、いつか必ずストンと落ちるよ。そうなった時に、残っていられるかどうかがその作家の価値だろうね。売れるだけでなく、編集者に「この人の作品を世に出したい」と思われるような作家でなきゃいけない。

湊:おっしゃる通りです。あと、文庫の良いところを挙げるなら、刊行から時を経ても手に入りやすいことですよね。

大沢:確かに、それはあるね。読者は、ある年数が経つと一巡するんだよ。湊さんはまだ作家になって15年だけど、俺なんかもう45年じゃん。同年代の読者は60代や70代なわけ。でも、文庫のおかげで若い読者が新たに増えてきた。去年「新宿鮫」シリーズの新刊発売に合わせてサイン会を開いたら、30代、40代の方が多くてびっくりした。

湊:そうだったんですね!

大沢:しかも新装版を出すと、また新しい読者が増えてくれるから。だから、湊さんもそれを楽しみにしなよ。あと10年くらいしたら読者が一巡するから、またベストセラーになっちゃうよ。

湊:そうなってほしいですね。「この本が出た時、私はまだ生まれてなかったんです」という新しい読者がたくさん現れてくれたらうれしいです。

大沢:そんなのしょっちゅうだよ(笑)。

湊:それは、大沢さんの作品が色あせないからですよ。人生には“大沢在昌ブーム”が起きる時期、ハードボイルドが必要な時期が誰しも必ずあると思うんです。

大沢:それ、1億人に向けて言ってくれない?(笑)

湊:地べたを這いずりながらもプライドは曲げない主人公って、いつの時代も求められていると思うんです。マイ“大沢在昌ブーム”だった1995年頃は、阪神・淡路大震災やオウム真理教の地下鉄サリン事件があって世の中全体が暗く、自分自身もしんどくて、ハードボイルドを強く求めていたんですね。自分は強くなくても、ハードボイルド小説を読めば、主人公に自己投影して強くなった気になれる。それによって、いろいろな困難に立ち向かえるんじゃないかと思うんです。それに、ハードボイルドの主人公って本当に大変だから、「この人よりはまだ大丈夫かも」って思えるじゃないですか(笑)。人生において、そういう周期に入った方にハードボイルド小説をスッと差し出せるように、いつでも文庫があってほしいです。ハードボイルドはあなたを助けてくれますよ、って。

大沢:いただきました、その言葉(笑)。ここだけ切り抜いて、俺の新刊が出る時に書店で動画を流してほしいね。

おふたりのおすすめ文庫

双葉文庫の中から、おふたりにおすすめの自著を選んでいただきました。

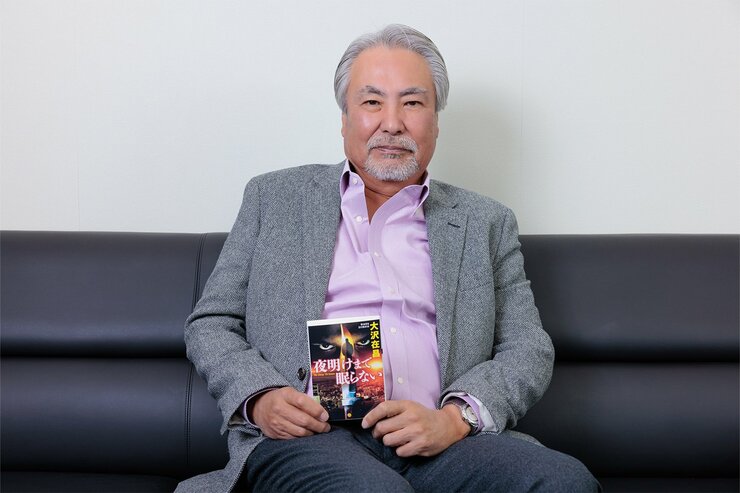

大沢在昌さん

『夜明けまで眠らない』

「最初から最後まで、アクションハードボイルドを貫いた小説。俺のファンは、こういうものを好きな方が多いんだよね。まだ文庫になっていないけど、『晩秋行』もおすすめです」

湊かなえさん

『未来』

「デビュー10周年を記念して、次の代表作にしようと意気込んで書いた一作です。大沢さんの『氷の森』のように、作家人生をふり返った時に大切な勝負作になれていたらうれしいです」