父、弟、前妻……自らも家族や親しい人を失った経験を持つ伊集院静が、大切な人を亡くし途方にくれる人たちを主人公に描いた6つの短編。落涙必至の小説集がこのたび刊行された。

「小説推理」2023年7月号に掲載された書評家・池上冬樹さんのレビューで『哀しみに寄り添う 伊集院静傑作短編集』の読みどころをご紹介します。

■『哀しみに寄り添う 伊集院静傑作短編集』伊集院 静 /池上冬樹[評]

「小説は哀しみにくれる人を救うことはできない。ただ寄り添うことはできる」。短編小説の名手による「大切な人を失った」登場人物たちの物語。

東日本大震災後の密着番組で、「小説は哀しみにくれる人を救うことはできない。ただ寄り添うことはできる」という伊集院静の言葉に感銘を受けた編集部が、大震災から12年、新型コロナ禍、ウクライナ戦争と人命が突然失われる現実を生きる人々に向けて、何か寄りそう形の物語を集めることができないかと考え作られた短編集である。

「夕空晴れて」(『受け月』)「くらげ」(『乳房』)「春のうららの」(『三年坂』)「えくぼ」(『ぼくのボールが君に届けば』)「バラの木」(『駅までの道をおしえて』)「川宿」(『眠る鯉』)と六編収録されているが、出典をみればわかるように、初期の作品集から採られている。近年は長篇が多くて、伊集院静が短篇の名手であることを知らない人もいるだろうが、本書を読むとあらためてそれを実感できる。

6作いずれもいいが、落涙の感動作は「夕空晴れて」だろう。夫を5年前に癌で亡くした由美が10歳の息子とキャッチボールをする話だ。夫が愛し、いま息子が夢中になっている野球など全く知らなかった由美が、人々と触れ合うことで、人と調和して、人を助けて、自分も育っていくスポーツの世界があることを知る。最愛の者を失っても人は生きていかなくてはいけない。どう生きていくのか、何を見て、何を感じて、何を愛していくのかを見いだす。これほど美しく感動的なキャッチボールの場面はないだろう。

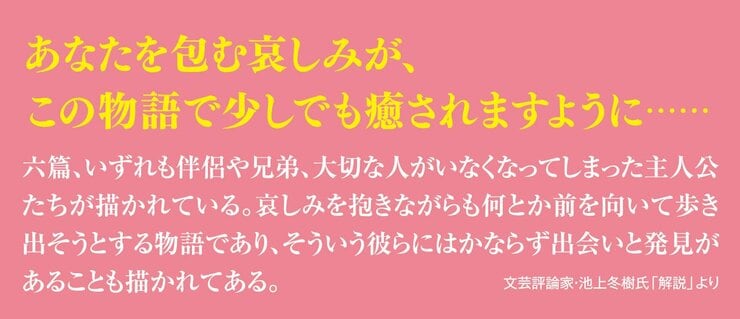

「春のうららの」も印象深い。結婚式をあげて家を出て行く娘の決意を前にして、母親のさちえが思い出す、亡き夫との、若き日のたった1日の新婚旅行。トラブルだらけの旅行でさえ良き思い出になるのは、自分にとって何が必要なのかを痛切に味わい、新たな生き方を選ぶ契機になったからだ。娘の幸福を祈る母親の思いが胸に迫る佳作だ。

残り4編も優れている。喪失の意味を鮮やかな海月のイメージに象徴化する「くらげ」、老女がいくつもの事実から真実を見いだす「えくぼ」、汚名にまけない生き方を捉える「バラの木」、1人の女を愛した男同士が40年ぶりに酒をくみかわす「川宿」など、みなしみじみとした余韻をもつ。いずれも大切な人がいなくなってしまった主人公たちが描かれていて、哀しみを抱きながらも何とか前を向いて歩き出そうとする物語である。なお、解説ではふれられなかったが、全作ではないが、くちなし、ひまわり、バラ、朝顔などの花が、人物たちの生き方を光らせているのも魅力的だ。伊集院静の特徴の一つだろう。