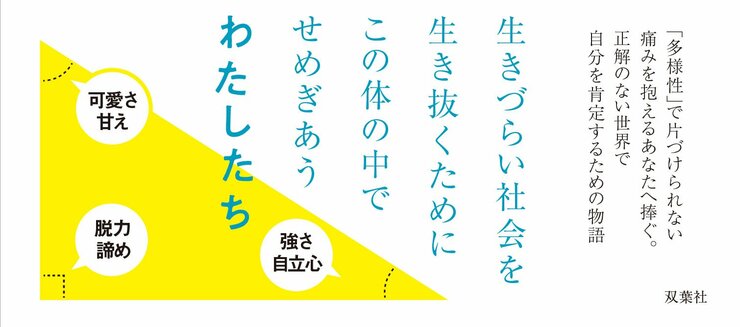

『きみはだれかのどうでもいい人』『ピンク色なんかこわくない』など、圧倒的な観察眼と緻密な描写で女性を取り巻く世界を描いてきた伊藤朱里さん。新刊『内角のわたし』は、一人の女性の中でせめぎあういくつもの「声」が擬人化された物語です。時にユーモラスでありながら、場面に応じて「正しい」姿に適応しようとして摩耗し続ける主人公の切実さがひりひりと伝わってきます。矛盾したいくつもの本心を抱え思い悩む姿は、きっと誰しも身に覚えがあるのではないでしょうか。

「小説推理」2023年5月号に掲載された書評家・大矢博子さんのレビューで『内角のわたし』の読みどころをご紹介します。

■『内角のわたし』伊藤朱里 /大矢博子[評]

「多様性」って何? 「こうありたい」と「こうあるべき」のバランスに悩む主人公に共感必至! 思いを飲み込むしかなかったすべての人への応援歌。

「なにが正解かわからないから、自分に害がないかぎり見て見ぬふりをすることを『多様性』と呼ぶんだって」

主人公の森がこのセリフを発したとき、何か冷たく鋭いものが胸に刺さった気がした。同時に、正体不明の違和感に説明が与えられたようにも思ったのだ。

歯科助手のアルバイトをしている森の中には3人の「わたし」がいる。気弱で可愛いものが好きな「サイン」。毒舌で攻撃的な「コサイン」。物事を丸くおさめようとする「タンジェント」。3人の「わたし」は常に脳内で話し合い、せめぎ合い、その場に合った「わたし」が対応する。状況に応じて望まれる自分を演じているのである。

3人の「わたし」は、森の中にある愛されたい・強くありたい・平穏でいたいという思いの象徴だ。これらを頂点とした三角形が森を形作っている。けれど他者からどう見られるか、どうするのが正解なのかを考えているうちに、森は何も言えなくなってしまう。自分の中の葛藤も欲求も「見て見ぬふり」をしてしまう。なぜなら、傷つけられてきたからだ。可愛くても強くても、それを是としない人たちから攻撃され、否定されてきたからだ。平穏を望もうとすれば黙るしかなかったからだ。

職場には「前時代のおじさん」である歯科医師、頑なで自分にも他人にも厳しい「直線さん」、過剰に女性らしさをアピールする「曲線さん」という、それぞれ別方向に典型的な人たちがいて、森は常にその中で「どう振る舞うのが最適か」を考えている。

なんてリアルなんだろう。自分にも他人にもあだ名をつけて戯画化しているように見えるが、それは即ち、彼らが社会の象徴だからだ。角を持たない直線・曲線はもちろん三角形との対比である。これが正しい、という「答え」を信じて疑わない人たちの中で、正解を探せない森の懊悩と諦めが読者の胸に刺さる。

そんな森が、新たに職場に入ってきたバイトの青年との出会いを通して自らを見つめ直すのが読みどころ。序盤はサイン・コサイン・タンジェントという名前(つまり三角形の内角の関係だ)を主語に語っていたのが、後半は「わたし」という一人称を使うようになる。その変化がもたらされる過程を、どうかじっくり味わっていただきたい。

些細なエピソードのひとつひとつに、わかるわかるっ、と共感にのけぞること必至。自分の中の三角形を見つめ直したくなる一冊である。