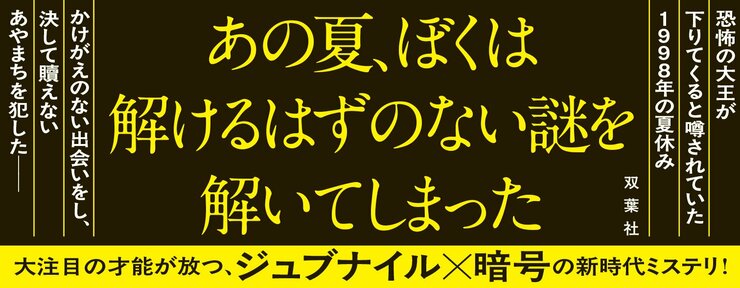

ノストラダムスの大予言に世間が騒然としていた1998年。ひと夏を過ごすことになった海沿いの町で、かけがえのない友と出会い、取り返しのつかない過ちを犯した。

時は流れ、人生の袋小路で思わぬ犯罪に手を染めた「私」は、過去と向き合うため、あの町へ戻ることに──。

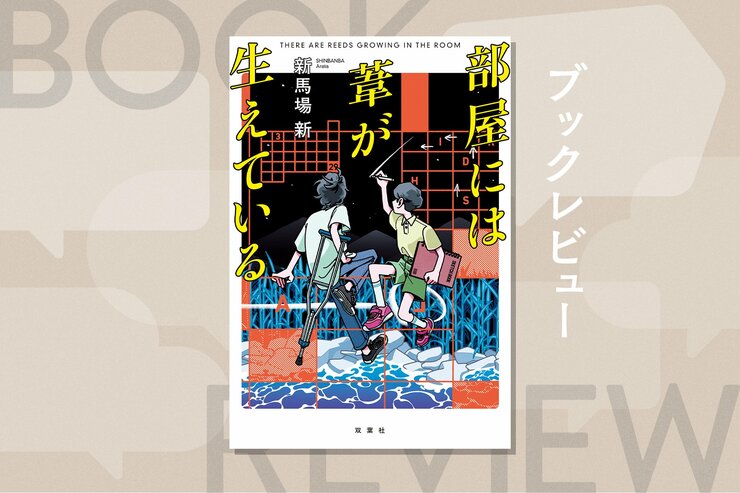

「小説推理」2025年10月号に掲載された書評家・杉江松恋のレビューで『部屋には葦が生えている』の読みどころをご紹介します。

■『部屋には葦が生えている』新馬場新 /杉江松恋 [評]

一人で両親と離れて過ごした夏、少年だった〈ぼく〉が解いてしまった、一つの謎とは

忘れ物を取りに行く小説である。

空から恐怖の大王が降りてきて世界が終わりを迎えるという、ノストラダムスの予言を信じる者がまだいた年に時計の針は合わされている。1998年だから予言の期限まであと1年だ。20世紀のおしまいだったが、もうポケモンはゲームボーイで遊べた。街で外国人を見かけることは、まだ珍しかった。

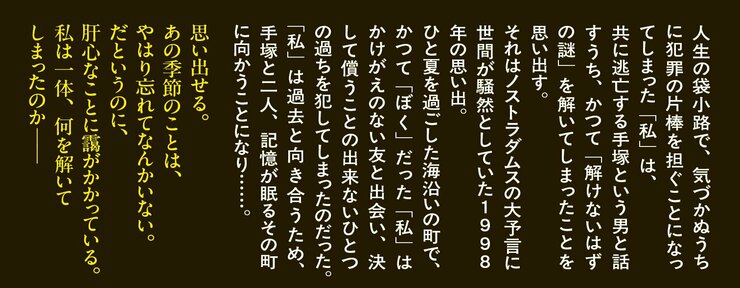

そういう年の夏休み、母親が病気になったため親戚の家に預けられた〈ぼく〉は、神奈川県の海沿いにある町で夏と名乗る少年と出会う。夏は初め頑なで、〈ぼく〉を拒むためか、一つの問いを投げかけてきた。それに答えを出したことで結びつきが生まれるのである。誰もいない森の奥で二人は秘密を共有する。

夏との時間を過ごす〈ぼく〉は、やがてある謎に行き当たる。ミステリーでは定番のものだが、その種類はここでは伏せておく。それに取り組んで答えを出す、というのが中盤の展開だ。力の入った謎なので、余裕のある読者は主人公と共に取り組んでもらいたい。

枠物語の小説で、すでに成人した〈私〉が〈ぼく〉の解いた謎を振り返っていくという形式をとっている。背がまだ低い少年の目には入ってこないものがある。大人の背丈でもう一度見直すことでかつての自分が出した答えを補完する、というのが謎解きの全体像なのだ。〈私〉が、知らないうちに闇バイトに加担していたために逃亡の真っ最中である、という設定があり、そのために時間の制約が生まれている。忘れ物はいつでも取りに行けるわけではないのだ。

1999年第7の月に終わるはずだった世界を生き延びたはずなのに、いつの間にか犯罪の片棒を担いで一巻の終わりという惨めな未来に辿り着いてしまった。どうしてそうなってしまったのか、という疑問が物語の根底にはある。同じような閉塞感を抱いている読者の胸にもこの問いは刺さるだろう。〈私〉が答えを探すのは、その人生に意味を見出すためでもある。未来を拓くための言葉を、彼は発見できるのだろうか。