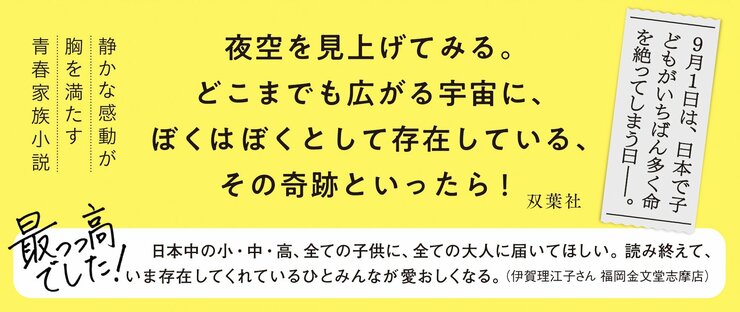

講談社児童文学新人賞や坪田譲治文学賞など数多くの賞に輝く実力派作家・椰月美智子氏の新作『9月1日の朝へ』が発売となった。

長い夏休みが明けた今日、9月1日は、新学期を心待ちにしている子どもがいる一方で、生きる希望を見失い家から出られなくなってしまったり、自ら命を絶ってしまったりする若者もたくさん存在するという。

そんな日を前に、少しフクザツな家庭で過ごす四兄妹がそれぞれ直面した、心揺らぐ出来事とは? 10代のやわらかくて繊細な心にそっと寄り添う青春家族小説の読みどころを、「小説推理」2025年10月号に掲載された書評家・藤田香織さんのレビューでご紹介する。

■『9月1日の朝へ』椰月美智子 /藤田香織 [評]

子どもたちだけじゃない、この時代を生き抜くための勇気と覚悟と光

多様性の時代である。

ということになっている。私たちはみんなちがってみんないいし、世界にひとつだけの花だ。でも、本当に心の底からそう言い切れるかといえば、正直、なかなか難しいと思わなくもないと歯切れの悪さが残る。

本書『9月1日の朝へ』を読みながら、何度もその「多様性」と「ふつう」について考えた。物語に登場する高永家の四兄妹は、母親が3人いる。公立中学の教師で一年生の担任をしている長男の善羽。次男・智親は漠然と大学進学を考えている高校3年生。三男・武蔵は県内トップクラスの進学校の1年生で、長女・民はバスケ部所属の公立中学2年生。まずこの傍から見れば「ふつう」ではない家庭環境を、ことさら大げさに騒ぎ立てるのではなく、「母親」3人と子どもたちの関係性が、飄々と綴られているところがいい。

描かれていくのは、むしろ一見、上手く日々を生きのびているように見える四兄妹の葛藤や屈託だ。

「多様性」という意味でいちばんわかりやすいのは、制服のスカートを選び学校へ行くようになった武蔵だろう。そうした姿を見て、善羽は「あいつ、もしかしてLGBTQ+のTかな」などと口に出す。自分に正直に生きてきて、担任からも「いつも明るく、クラスの人気者」だと見られていた民は、部活の後輩や仲間たちから疎まれ、SNSでプライベートの写真や動画と、悪意あるコメントが拡散されてしまう。

智親、民、善羽、武蔵の順に視点が移ることで、それまで見ていた物事の意味が変わる。ハッと胸を突かれる描写や台詞は数えきれない。自分勝手な「ママ」や、存在感の薄い「お父さん」の意外な一面の見せ方も、ルッキズムに斬りこむかの子や辛辣だけど嫌らしさのない萌香ら友人たちも、「ふつう」であり「多様」でもあるのだと大きく息を吐いた。

人と違うことは怖い。でも他人の決めた「ふつう」だって怖い。今という時代を生きる不安に寄り添い、老若男女すべての人の心をあたためる物語だ。