タンパク質、脂質、糖質の3大栄養素はもちろんのこと、ビタミンやミネラルを豊富に含む鶏卵は、「完全栄養食品」と呼ばれています。含まれていないのは、食物繊維とビタミンCくらい(これは、ニワトリは自分自身の体内でビタミンCを合成することができるからだそうです)。

ニワトリを家畜化することによって、人類は歴史が始まるずっと前から、卵を食べてきました。一部の文化では、宗教上の理由で禁じられているものの、大型動物を狩ったり育てたりするよりももっと簡単に上質なタンパク源を摂ることができる卵は、いまや、世界中のあらゆる場所で、食べられています。保存や運搬が楽なことも、卵の普及に一役買っているようです。

豆類や穀物などの植物を除けば、これほど広範囲で食べられている食材は他にありません。

ところが、そんな卵も、国や地域が違えば調理方法が違ってきます。

8月20日に出版された『スーパーの食材で作る世界の卵料理』(青木敦子・著)では、西はメキシコから東は日本まで、世界の卵料理のレシピを40、紹介していますが、そのうち同じものは2つとありません。

そもそも卵は、固茹でにしたり、半熟にしたり、薄く焼いて具を包んだり、具材をとじたり、シンプルに目玉焼きにしたり、揚げてみたりと、調理法のバリエーションが豊かな食材です。それに、それぞれの土地で収穫された食材が加わるのですから、多様性に富むのは当然のことでしょう。

たとえば、チーズとハムを薄焼き卵で包んだ「インボルティーニ ディ ウォーヴァ アル ポモドーロ」はイタリア料理だけに、トマトソースを添えて食べる一品です。

また、中国のあんかけオムレツ「芙蓉蟹」には、カニの身のほか、タケノコやシイタケなど、オリエンタルな食材が入っていたりします。

その一方で、近い地域の料理は、なんとなく似ているという一面も。

今も毎日、報道されているパレスチナとイスラエルですが、両者とも地中海に面しているだけあって、料理はオリーブオイルがキモになっています。

また、南/東欧で隣接するギリシャとブルガリアも、それぞれフェタチーズ、ブルガリアチーズという地元名産のチーズを料理に取り込んでいます。

蟹の風味が漂うふわふわオムレツ

サクッサクッ食感がクセになるポーチドエッグフライ

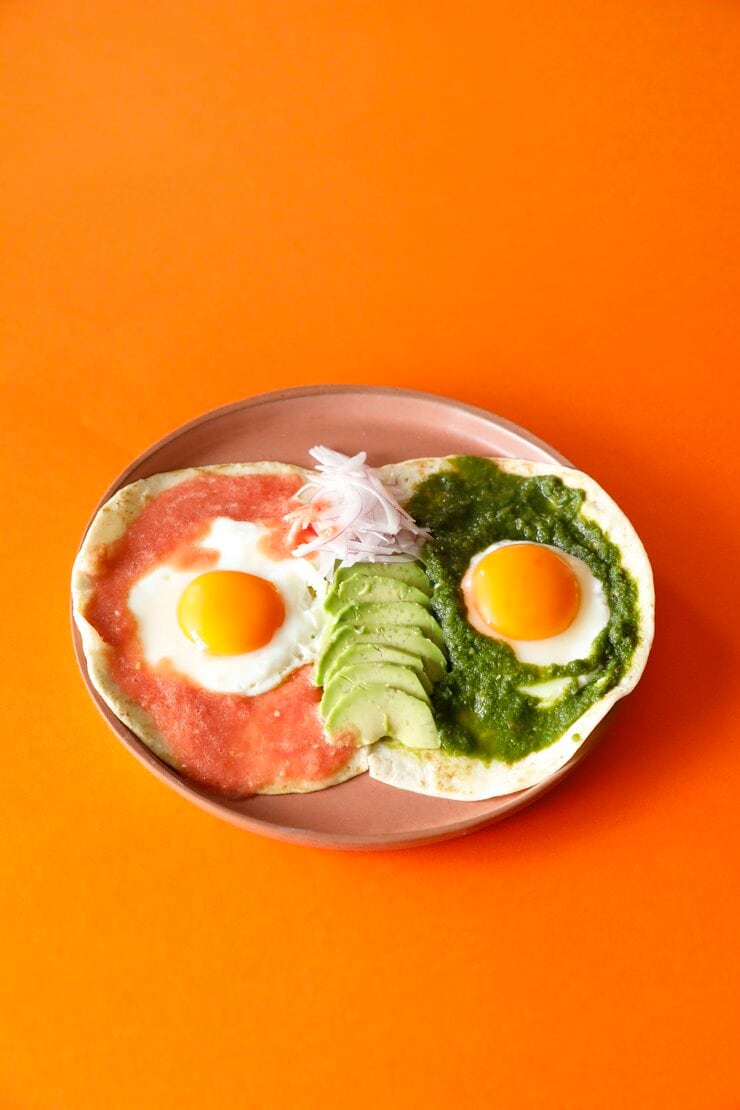

2種類のソースで楽しむ目玉焼きのせトルティーヤ

著者の青木氏は食物栄養学の博士号を持つ料理研究家で、〈海外旅行に行ったようなワクワクした気分で、世界の卵料理をご家庭で味わって〉と後書きに記しています。

円安の昨今、海外にはあまり気軽に行かれなくなってしまいましたが、世界の卵料理を自宅で作って見知らぬ地に思いを馳せるのもいいかもしれません。