蒲池鎮漣という武将をご存じだろうか。日本史好きにもあまり知られていない武将で、戦国時代に現在の福岡県の一部を治めた実力者だ。大友宗麟や島津義久ら名だたる武将に囲まれながら、戦嫌いだった鎮漣はどのように戦わずして民衆と国を守ったのか。何よりその人物像が魅力的な鎮漣の実像を担当編集者が余すことなくお伝えする。

■ 目下ほぼ無名! 歴史好きも知らない『戦ぎらいの無敗大名』の主人公、蒲池鎮漣はここがすごい!

まずお父さんがすごい!

「筑後十五城の旗頭」と称され、柳川領主として筑後国(福岡県)の国人衆のリーダー的存在だった蒲池家。鎌倉以来の名族ですが、大友宗麟に忠義を尽くし、「義心、鉄の如し」と崇敬を集めた十六代蒲池宗雪(鑑盛)の時代、十六世紀半ばに一番の隆盛期を迎えました。宗雪は、家臣の謀反で佐嘉(佐賀)を逐われた龍造寺隆信を庇護するなど、まさに「義の人」でした。

『肥陽軍記』という書物には宗雪(鑑盛)を評してこう書かれています。

——ここに筑後国蒲池鑑盛と云う人は下筑後にて威をふるい武勇のほまれ有り、和歌管弦にも長じた情ふかい人なり。

宗雪は大友VS.島津の大いくさ「耳川の戦い」で壮絶な戦死を遂げますが、文武に秀で、かなりの名将だったという印象を持ちます。

一方、その嫡男の鎮漣はマッチョな父親に反して猛将でも知将でもなく、惰弱な性情ゆえ、幼い頃より「姫若」と揶揄され、家臣からの評価も高くない存在としてこの物語に登場します。

姫若と聞くと、鎮漣と同時代に生きた四国の雄、長宗我部元親が幼少時「姫若子」と呼ばれていたことを連想しますが、鎮漣はその後どのような武将になったのでしょうか。

ここで、そもそもの発端に話を移します。本作の著者の森山光太郎さんが「戦国時代にこんな大名がいまして」と、出身地である九州の蒲池鎮漣を新作のテーマ候補に挙げたとき、寡聞にして私はこの人物をまったく知りませんでした。人気ゲーム『信長の野望』には出てくるらしいのですが、プレイしたこともなく……。しかし、お話を伺っているうち、蒲池鎮漣の物語を読みたい! とすぐに思いました。余談ですが、松田聖子(本名:蒲池法子・福岡県出身)さんは鎮漣の弟の子孫だそうです。

さて、森山さんのお話で私が即座に蒲池鎮漣に惹かれた点は以下の三点でした。

推しポイントその一

大友宗麟、龍造寺隆信、島津義久らの大大名に囲まれた要衝・柳川の地で、大勢力に翻弄されながら、自分を見失わず、反骨精神を発揮して、互角に渡り合った。

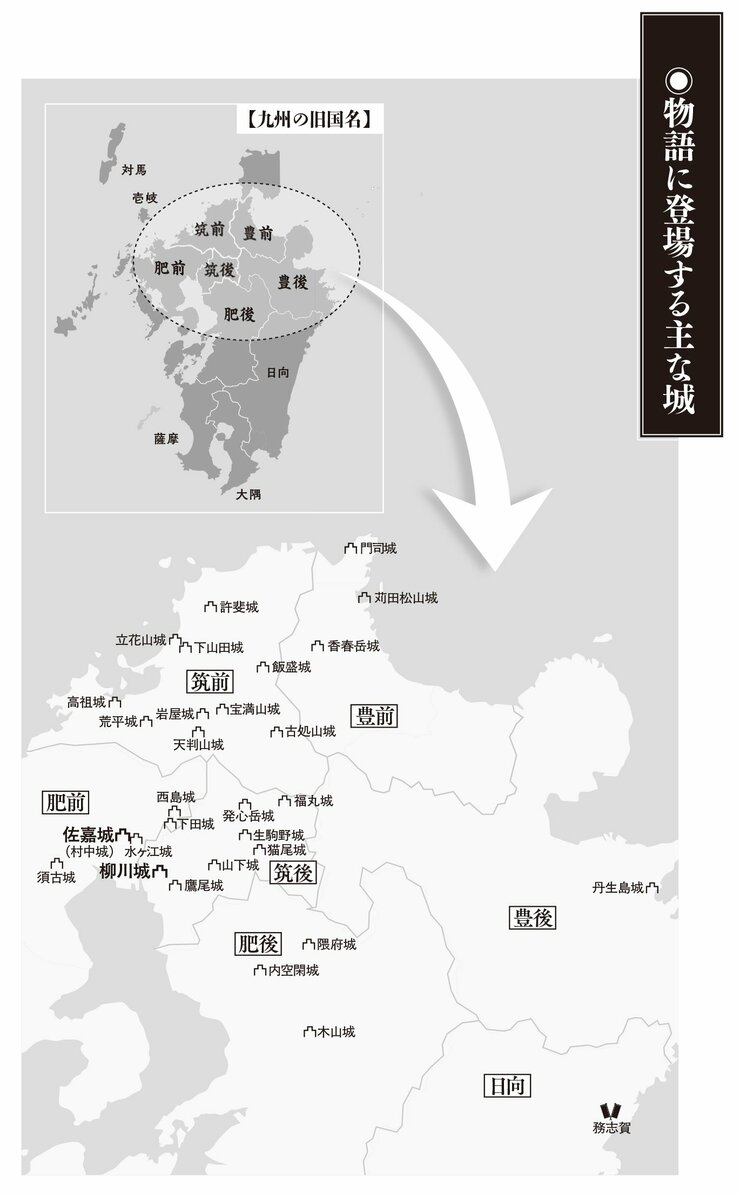

地図を見ていただくとよくわかりますが、佐嘉の龍造寺が豊後の大友や薩摩方面の島津領に侵攻しようとすると柳川を必ず通ることになります。しかし宗雪は大友家への忠義が篤く、とても取り込めなかった。その結果、懐柔策は次代を担う嫡男・鎮漣へと向かったでしょう。現に、隆信は娘の玉鶴姫を鎮漣に嫁がせています。

大友、龍造寺、島津が覇を競い、あたかも中国における魏、呉、蜀の三国時代のような勢力争いの渦中で、一体どこに与すれば蒲池家を永続させられるか。家督を継いでからは特に、鎮漣は懊悩の人生だったと思われます。

私は、織田家、今川家、武田家に囲まれた松平家の苦悩に似ているなと感じました。

鎮漣は、徹底的に大友家に忠義を尽くす父・宗雪と意見が対立し、前述の「耳川の戦い」を前に袂を分かちます。「耳川の戦い」で宗雪は戦死してしまい、しばらくは「父親を裏切った、見捨てた」などの誹りはまぬがれなかったと本書の中でも書かれています。

その胸中はさぞや辛かっただろうと想像しますが、自分の頭で考え、大局を見て重要な決断をしており、「姫若」と蔑まれていた鎮漣は立派なリーダーに成長しているのが窺えます。作中で鎮漣は「民の平和をひたすらに願い、戦を忌避する」姿で描かれています。

推しポイントその二

戦は嫌いでも、負けない戦ができる!

大友と龍造寺の狭間に立たされながら、あっちに付いたりこっちに付いたりと、臨機応変に立ち回っていた鎮漣に、隆信の勘気は高まっていったようですが、島津との内通を疑われる事態が出来し、天正八年(一五八〇)ついに龍造寺軍が柳川に攻め込んできます。その数二万という大軍です。

しかし、広大な平野のただ中にある柳川城は、無数の水路が周囲を縦横に走る水城です。作中の鎮漣はこの水路の水位を巧みに操り、龍造寺軍を翻弄します。そして、鍋島直茂、木下昌直という名だたる武将に率いられた大軍を相手に、一年弱の籠城に耐え、とうとう和議に持ち込んだのです。

推しポイントその三

妻とともに悲劇の最期を迎えた。

※蒲池鎮漣の最期を知らないで本書『戦ぎらいの無敗大名』を読みたい方はご注意ください。

筑後を狙い続ける龍造寺隆信にとって、今や鎮漣は目の上のたんこぶです。ついに手段を選ばぬ行動に出ます。猿楽の宴で饗応すると言って鎮漣を佐嘉に呼びます。当然、誰もが怪しみ、鎮漣もなんのかんのと理由をつけて固辞しつづけます。しかしながら、隆信も相当しつこく誘ったようです。ついに鎮漣は折れ、家中が反対一色のなか、覚悟を決めて二〇〇ほどの手勢を連れて佐嘉を訪問します。隆信の息子、政家のもてなしがあったその夜、鎮漣の一行は龍造寺軍に囲まれ、奮戦するも鎮漣の異母兄・鎮久をはじめ、全員が討ち死にし、鎮漣は自害しました。時は天正九年(一五八一)、本能寺の変の一年前に、九州でも凄絶な裏切り劇があったのでした。

龍造寺軍に来襲されたとき、小説のなかでは鎮漣の心境が次のように綴られています。

自分がここで死ぬとしても、蒲池の義が死なないことを、確信している。弱き者を決して裏切らず、抗う者が一人二人と増えていくことが、この国の平穏に繫がっていく。蒲池の義を継いだ自分が、非才の身から、龍家七万の兵と対峙するほどまでになったのだ。

そう、「姫若」と揶揄された鎮漣は、父・宗雪が貫いた「蒲池の義」をしっかりと継承し、弱き者を思い、義心に従って強き者に抗ったのです。

鎮漣の妻であり、隆信の娘でもある玉鶴姫は鎮漣を追って自害しました。これを知って私は、実父の命で夫・松平信康が切腹となった織田信長の娘・徳姫との違いを思い浮かべました。夫との不仲が言われている徳姫はその後織田のもとへ帰っています。

隆信から「戻ってくるように」と告げられたにもかかわらず、断固として拒絶した玉鶴姫の、高潔さと夫婦の絆の堅さに思いを馳せました。事後、隆信は蒲池一族を根絶やしにすることを命じ、蒲池家はここに滅亡します。

この非情の処断には、龍造寺の腹心らからも疑問の声が上がり、「これをきっかけに龍造寺は衰退する」と嘆いた家中の者もいたとか。実際、筑後の国人衆は反龍造寺に傾き、隆信はたった三年後の天正一二年(一五八四)に、島津・有馬軍と戦って敗れ、自害するに至るのです。

いかがでしたでしょうか。天文一六年(一五四七)に生まれ、三五歳の短い生涯だった蒲池鎮漣。有力大名の間で翻弄され、おそらく悩みがつきなかったであろう、波瀾の生涯は小説においても多分にドラマチックです。本の帯には「こんな男が実在した!」と謳いました。また、広告のコピーには、平和を望み、民の幸せを第一義に考える鎮漣を指して「五百年早かった理想の上司!」とまで評価しました(笑)。

お仕舞いは、本の裏表紙(カバー表四)に躍らせた、作中の鎮漣のセリフで締めたいと思います。

「戦を望む者を、斃す――。才無き私が、為すべきことです」