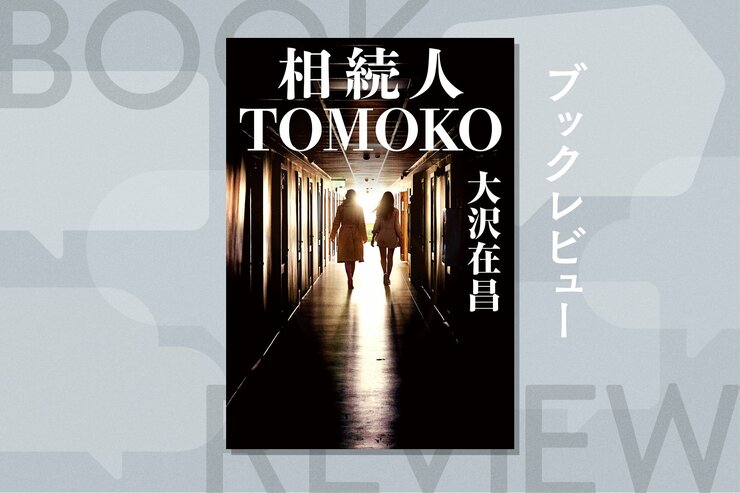

湊かなえさんが30年前に読んで涙した作品──それが『相続人TOMOKO』だ。女性バディが最強の敵たちに立ち向かう、大沢さんが「はじめて女性主人公を書いた」作品としても有名な本作が、このたび復刊した。「人生にはハードボイルドが必要な時期がある」と語る湊かなえさんも、本作に救われた一人だという。はたしてその理由とは? 湊かなえさんによる愛にあふれた解説をお届けする。

■『相続人TOMOKO』大沢在昌 /湊かなえ[評]

1993年に文庫化された本書を私が読んだのは、1995年でした。1月に阪神・淡路大震災、3月に地下鉄サリン事件が起きた年です。兵庫県の大学を卒業して、京都市のデパートに就職した私にとって、震災の日は卒論提出日、サリン事件の日は京都に引っ越した日でした。婦人服売り場でフリルがたくさんついたかわいらしい服を着て販売をする仕事だったため、入社後の研修では「笑顔の練習」という項目がありました。世の中には、悲しい空気、不穏な空気が色濃く漂っているのに、「ハイ」という掛け声とともに、ポンと手を打たれたら、にっこり笑わなければならないのです。合格するまで、何度も、何度も繰り返し。自分はいったい何をしているのだろうかと、情けない気持ちになりました。また、そのデパートの近くの警察署はサリン事件を起こした教団との深い因縁があり、「5月のXデーに人が大勢集まる場所にサリンを撒く」といった予告状が届いたらしく、ゴールデンウイーク中はデパートでも、死角になりそうな柱のかげにカナリアのカゴが置かれ、「お客様案内係」の腕章をつけた厳つい顔の私服警察官がうろうろと歩き回っていました。テレビの情報番組などでも注意が呼びかけられ、館内はガラガラです。なのに、婦人服メーカー本社から、バブル景気を引き摺ったままの売り上げノルマが、新人の私でさえも一日何10万とかせられて、達成できるはずもなく、毎晩反省文を書いては、ファクスで本社に流さないといけないのです。新人なので店舗スタッフ全員分流さなければならず、うぃーんという間抜けな機械音を聞きながら、自分はこんなことをするために生きているのだろうかと、泣きたい気分になっていました。平日が休みのため、大学時代の友人と会い、気分転換することもできません。恋人は遠くの方にいたような、いなかったような。給料も安く、職場で着る自社製品を買わなければならないため、大学生の時よりも貧乏な生活をしていました。

そんな私の唯一の楽しみが読書でした。定休日は木曜日。水曜日の昼休みにデパート内の書店に行って文庫本を一冊買い、夜通し読んで、昼過ぎまで寝る。本を選ぶのはその日の気分次第です。子どもの頃からミステリが好きでした。しかし、ミステリといってもジャンルはさまざまです。本格推理、サスペンス、探偵小説、ユーモアミステリなどいろいろなものを読んでいましたが、敬遠していたのが、「ハードボイルド」です。興味がなかったのではなく、本が私を受け入れてくれない、と思っていました。ハードボイルドはカッコいい大人の男性が読むものだ、と。おしゃれな服を着てバーボンのグラスを片手に、とか。要は、パジャマ姿で布団に潜って読む本ではない、と。世の中には荒んだ心を癒してくれる優しい小説がたくさんあります。そういった本もたくさん読みました。しかし、何かが違うのです。今の私に必要なのは、これではない。どん底に落ちた主人公と一緒に、苦難を乗り越え、這い上がっていく小説を読みたい。それを体験できるのは、ハードボイルドではないのか。服も酒もどうでもいい、とにかくハードボイルドだ。どれにしよう。一番それっぽい帯はこれか! 本が私を呼んでくれていました。

大沢在昌『氷の森』です。

おもしろかった。夜が明けていたことに気づかないくらい没頭し、本を閉じたあと、今度は余韻に浸りながら目を閉じる。おもしろいなあ、おもしろいなあ、生きているっておもしろいなあ、来週は何を読もう。そんな生きる勇気をくれた一冊です。翌週は『夏からの長い旅』を、そして、その翌週に手に取ったのが本書、『相続人TOMOKO』でした。

本書の大きな特徴は2つ。

まずは、主人公が女性であること。大沢作品初の女性主人公『トモコ』は、容姿端麗、頭脳明晰、巨万の財産を相続し、次々とせまりくる敵を、特殊な訓練で身につけた技でカッコよくかわしていきます。今でこそパソコンを扱うことなどめずらしくありませんが、95年は、スイス銀行からお金を下ろす際の手慣れた操作でさえ、ほれぼれとする要素の一つでした。

もう一つの特徴は、「バディもの」であること。ハードボイルドのバディといえば、主人公と同等、もしくは主人公にはない特化した才能を持ち、二人で協力し合いながら苦難を乗り越える、男女のペアだと双方がハイスペックで恋愛要素も楽しみの一つに加わる、そんな相手が多いのですが、本書のバディは同じ名前だという理由だけ(多少、他の理由もあり)で選ばれた、へっぽこ「智子」なのです。高校もまともに卒業しておらず、クズ男に騙されてコールガールをさせられているなかでトモコに出会い、そこから抜け出させてもらえたのに、感謝しないどころか、何も持たない者ならではの悪態をつく。怠惰でふまじめ、だけど智子にはその自覚があり、失うものはこれ以上ないと、トモコについていく覚悟を決める。それだけでも大成長です。

二人が対決しないといけないのは、米軍、情報部、警察、ヤクザ、どれ一つとっても勝てそうにない相手なのに、それらがまとまってくるのだから。それぞれの乗った車が4台連なってカーチェイスをするシーンもあるくらいで、どうなるの? どうなってるの? そもそも何でトモコは狙われてるの? とハラハラし通し、ページをめくる手を止めることができません。

どうする? へっぽこ智子! あれ?

三人称で書かれたカッコいい女性が主人公の物語を、映画を見るような気持ちで追いかけていたのに、私の場合、いつしか自分の視点は智子の中に入り、智子=自分の成長物語として読んでいました。自分なんて、カッコよくないし、バーボンも似合わない。誰かに見られたら「あいつがハードボイルドだってよ」とからかわれるかもしれない。そんな、ハードボイルド劣等感を持つ読者を受け入れてくれる「バディもの」であることが本書の大きな魅力なのです。

どんなにおもしろく心に残る作品でも、時が経てば、記憶の中から抜け落ちていきます。今回、30年ぶりに再読しながら、この人誰だっけ? こんな場面あったっけ? と初読みに近い感覚で読んでいくなか、たった一か所だけ、台詞もシチュエーションも明確に憶えている場面がありました。物語の終盤、智子が通りすがりの大学生の男性に服装を褒められる場面です。智子は戦いの中で成長しました。トモコを励まし、助けられるほどに。しかし、事件の渦中での成長ぶりよりも、日常に戻り、新たに踏み出した姿が、ワンピース一着で表現されているところに、私は涙を流したのです。自分が洋服に携わる仕事をしていたからかもしれません。たった一着の服にたどりつくまでに一人一人の人生がある。この一着から何かが始まる人もいるかもしれない。「お似合いですよ」と笑顔で言えば、それに背中を押される人もいるかもしれない。笑顔の練習も無駄ではなかったのかもしれない。そんなふうに思ったことまで蘇り、同じ場面でやはり涙しました。今度の涙は、30年前の自分に対して、よくがんばった、いろんなことを乗り越えた、強くなった、と労う気持ちの涙だったかもしれません。

あの年、あの時期に、ハードボイルドに出会えてよかった、大沢在昌作品に出会えてよかった、ありがとう、ありがとう、心の底からありがとう。『相続人TOMOKO』は私にとってそんな大事な一冊なのです。

最後に、近年、表現方法は、規制されないまでも自粛を促される難しいものとなってきました。女性の外見描写もその一つです。ミステリの新人賞でそれがマイナスになるという場面もあります。しかし、時にはそれが物語に香水をふりかけるような効果をもたらすこともあるのではないかと思います。特に、ハードボイルドでは。復刻版の優れた小説からは、今の小説からは漂わない、熟成された高級な香水の香りが立ち上ってくるかもしれません。子どもの時に憧れた、大人の小説をこっそり読むような楽しみ方もできるのではないでしょうか。「飛行機の中でたばこを吸えたんだ」と時代の変化を楽しむこともできます。おしゃれな格好でバーボンを片手に読めば、自分も成長したなと満足しつつ、昔の自分をいとおしく思えるかもしれません。時代を超えた小説には、まだまだ楽しみ方があるはずです。

どうか、素敵なひとときを。

この解説は、ハードボイルドを熟知した人にとっては、物足りないかもしれません。しかし、ハードボイルド、大沢作品への入り口の扉をまだ開けたことのない人に、そっと手をのばしてもらいたいという思いをこめて書きました。どうか、常連の皆さまは、スタイリッシュな「ハードボイルド・バー・大沢在昌」に、若者や女性を、そして、人生に迷っている人たちを、ドレスコードなしで迎え入れてあげてください。そして、バーボンの一杯でも奢り、ツウの楽しみ方を説教くさくなくご教示ください。

私はそんなバーの常連になりたいです。