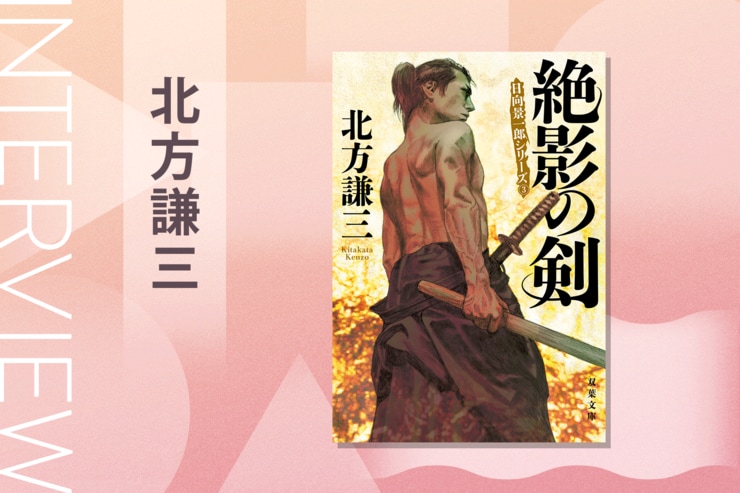

伝説の剣豪小説「日向景一郎シリーズ」が復刊され、1月より5ヶ月連続で刊行中の北方謙三さん。18歳の青年剣士・景一郎が、"けだもの”へと変化しながら必殺剣法で壮絶な戦いを繰り広げ、さまざまな人との出会いを通して人間として、また男として進化する──頁を繰る手が止まらない極上のエンタメを生み出す北方さんに、前回に引き続き秘話をうかがった。

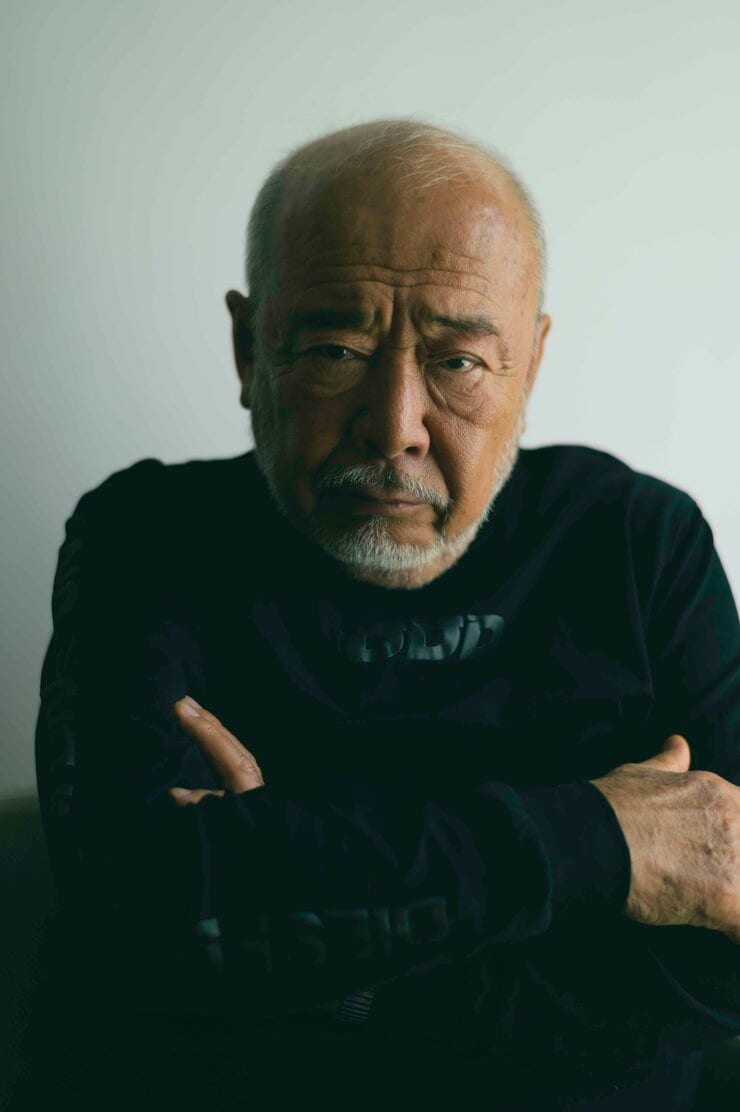

取材・文/有山千春 撮影/冨田望

──今年1月より5ヶ月連続で刊行されている「日向景一郎シリーズ」ですが、シリーズ1作目『風樹の剣』の初出となったのは、1993年でした。約30年ぶりに読まれていかがでしたか?

北方謙三(以下=北方):ゲラで読みましたが、おもしろかったですね。なんていうのかな、あの頃はこれだけ残酷なことを書いても耐えられていたんですよ。

──残酷なこと、というのはたとえば、主人公・景一郎が交流を持った武士を手合わせ中に殺し、その妻を強引に犯す……といったような場面ですか?

北方:そうだね。そういったことを書くときは、普通の文章を書くのとは全然違うエネルギーが必要なんです。社会に対するようなエネルギーというかね。それがいまはもう、めんどうくさくなってるのかもわからない。

──当時は40代、ただでさえ多作の北方さんですが、特に忙しかった時期だったと思います。

北方:一番忙しかった時期だな。すさまじかった。年間12冊書くとしたら、9ヶ月で書き上げて、残り3ヶ月は海外取材を入れていたような時期です。忙しければ忙しいほど衝動とエネルギーが出てくるんでしょうね。

──そのエネルギーで、残酷な場面も書いていた。

北方:「俺はけだものになりたいんだ」と言いながら男を殺してその妻を犯すんですが、ひどいことだよね。

──相手は敵などではなく、景一郎と好意的に交流を持とうとしていた、なんの罪もない武士でした。

北方:でも昔の殺戮なんて、罪もない人が当たり前に殺されていた。戦争なんてその最たるものでしょう。なんの罪もない人が死んでいくわけだから。そう考えると、生死に対するリアリティがあったのかもわかりませんね。ただ、殺す前に人格を変えなければいけなかった。景一郎自身もそれを自覚して「俺はけだものになりたい」と言い、そこからガラッと変わるわけです。

──その前までは、初めて真剣で向き合ったあと、恐怖で失禁するような臆病な青年でした。

北方:臆病というのは、資質のひとつなんです。臆病ではない人間は斬られてしまうけど、臆病だから皮一枚でかわす。昔の剣豪はみんなそう。「一寸の見切り」とかあるでしょう。見切ることができるようになったら動かないのが最も「隙がない状態」だから、一寸で見切って刀が届かないとわかれば、じっとしていられるわけです。

──刀を突きつけられる場面は現実にはそうそうないと思いますが、北方さんのヒリヒリとした描写はどうやって生み出されているのでしょう。

北方:想像でしょうね。というのと、学生の頃に紛争が起きて、友達が連れて行かれたことがあってね。

──大学生時代は、70年安保闘争の真っ只中で、北方さんも全共闘の運動に加わったそうですね。

北方:そうです。俺は前のほうにいたから気づかなかったけど、うしろにいた友達が捕まってしまったの。それで「助けに行こう!」と10人くらいで行くと、ずらりと出てきた学ラン姿の奴らが、日本刀を抜いたんです。

──え! 学生が真剣ですか!?

北方:それを見た瞬間に俺はね、背中を向けて逃げた(笑)。連中は応援団だったの。前の日に明治大学で1人斬られていたのを知っていたから「あいつら、本当に斬るぞ……!」って、逃げるしかなかった。

──その後、連れていかれた友人はどうなったんですか?

北方:ぼこぼこにされて後日放り出されました。彼は演劇部で芝居ばかりやっていた演劇青年で、のちの下北沢のジャズバー「レディジェーン」のオーナーです。松田優作が常連として通うようなバーだった。もうすぐ閉店するから、来週行くんだけどね。

──そういうヒリヒリした時代の雰囲気を小説に落とし込むのですね……。「日向景一郎シリーズ」は、どの作品も魅了的な登場人物ばかりです。孤高の剣士で景一郎の祖父かつ師匠である将監、壮絶な出産を経てこの世に誕生する弟の森之助、道中で旅に加わり、オジキ的な立場から景一郎と森之助と生活を共にする片腕の剣士・鉄馬、祖父の遺言「父を斬れ」を元に父を捜す旅に出る景一郎が出会う、各地の男たち、女たち。それぞれの土地の風土も、生々しく匂い立ちます。個人的には、漁師町に辿り着き、荒れた海と関わる景一郎が好きです。

北方:海のシーンには「鮫」が出てくるけど、「鮫」っていうのは鮫なんですよ。アリゲーターじゃなくて、フカなんです。

──「食いたい」というシンプルな理由で、海の中で巨大鮫と格闘するシーンがありますね。

北方:景一郎が捕った鮫をぶらさげて山の中に行くんだけど、鮫の肉は尿素が含まれていてアンモニア臭い一方、なかなか腐らない。だから山の中でも刺し身で食えるんですよ。

──そのほかにも、浜辺の焚き火で魚を炙って食べたり、山の中の小屋で、脂の乗った猪肉を味噌を溶いた鍋でぐつぐつと煮て食べたりと、食の描写も迫りくるものがあり、時代を感じさせません。

北方:本当にそう。食欲と性欲は、時代を感じさせない。セックスもいっぱい書いているけど、全部自分の願望なんです。

──願望でしたか。景一郎の“強さ”に、多くの女性が泣いていましたね。

北方:あんなに強かったらすごいじゃない。

──前回のインタビューでは、「エッチな描写は、団鬼六さんが師匠」とおっしゃっていました。

北方:そうですね。団さんは俺をかわいがってくれていたんですよ。普通のSM小説を読むと、最初から女性を裸にしてビシビシと鞭で打ったりするけど、ところが団さんの場合は一人の女性を少しずつ少しずつ調教し、最後の最後に縛り上げる。そして女性は快感を覚えて叫び声を上げてしまう……というところにたどり着くまでに、15冊は要するから。

でも団さんはSM小説ではなく、『真剣師小池重明』とか『往きて還らず』とか、本来はそういう小説を書きたかったんじゃないかな。

──いま、物語にもメディアに出るような人たちにも、清廉潔白が求められているフシがあると思いますが、だからこそ北方さんのライフスタイルや物語には熱を感じます。特に「日向景一郎シリーズ」は、子と父が、そして弟と兄が殺し合う宿命になるという血脈の因縁が印象的です。

北方:血の繋がった者同士が殺し合うんですよね。「家族で殺し合う」という設定にしたけど、家族で殺し合うための情念はなにか、というのは後づけです。兄弟は最後に斬り合わなきゃいけないんですが、それは景一郎自身は「自分を斬る」と思うしかないわけです。書いているうちに、景一郎、強くなりすぎちゃったからね。

──強くなりすぎて、敵がいなくなり、最後は“自分”しかいなくなってしまったと。

北方:「こんなに強くなっちゃって、どうしよう」と思ったんですよ。だから露骨なことを書きたくなった。シリーズには、森之助が初めて斬った人が自分と同じ世代の子どもだというシーンや、女性を殺すシーンも出てきます。

──ただ強い者同士が斬り合う、ということだけではなく、無辜の民、女性や子どもも、そこで闘争があれば命を奪われかねない。読みながら、苦しい思いもしました。

北方:耐性が必要ですよね。人間というのはだいたいそういうもんなんです、斬れば死ぬ。血を流せば死ぬ。だからこそ、なぜ生きているのかということを考えなければならないのでしょうね。

──死を感じることで、生を改めて考えると。

北方:そうでも言っておかないとね。「人の殺し方がいっぱい書いてある本です」なんて言ったってダメでしょう?

──そうですね(笑)。一方で景一郎も、多くの人間を斬っていますが、人々を守るために斬るという側面もあります。それは景一郎なりの贖罪にも感じます。

北方:そうだね。ほとんどが、守ろうとするために斬っていますね。でも、“救い”なんていうものは作家が書いちゃいけないんです。読者自身が、この中から見つけてくれればいいんです。作家が出しゃばって書いたって、救われもしないよ。物語なんだから。

【あらすじ】

景一郎が弟の森之助とともに身を寄せる江戸の薬種問屋からの依頼で奥州・一関に薬種を届けにいくことになった兄弟。そこで目にしたのは、藩の陰謀に巻き込まれ、村ごと孤立させられたあげく、皆殺しにされそうになっている無辜の民たちだった。圧倒的な兵力で襲いかかってくる藩兵に景一郎の妖剣が立ち向かう――。北方謙三、伝説の剣戟小説、5カ月連続刊行第3弾。