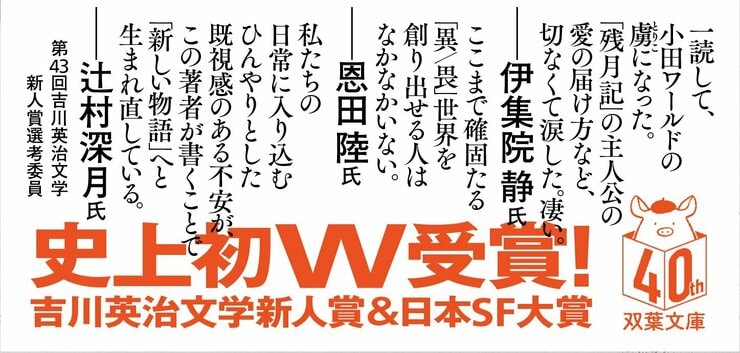

吉川英治文学新人賞&日本SF大賞を史上初W受賞、2022年本屋大賞にノミネートされた小田雅久仁著『残月記』の文庫化記念として、解説を全文公開します。解説の筆者は天狼院書店店主・三浦崇典氏。かつて著者と対談した三浦氏ならではのエピソードも交えた解説で、「究極の恋愛小説」「感動と驚愕」「稀有なる創造性」など惜しみない賛辞が綴られています。本作への興味をかき立てる熱のこもった解説、ぜひご一読下さい。

■『残月記』小田雅久仁 /三浦崇典(天狼院書店店主)[評]

今、人類は産業革命以来とも言われる革命期の中にいます。

生成AI革命がそれです。不可逆的な変化の中に我々は身をおいていますが、チェスや囲碁のプロと同様に、今後、生成AIによって、物語を紡ぐ作家も呑まれてしまうのではないかと思えてきます。その生成AIに対する恐怖は、物語創作の世界最高峰とも言えるハリウッドの脚本家たちをストライキに駆り立てました。生成AIを使い込む中で、僕は、半ば諦めていました。どうせ、数年先には人間によって創られる物語は、生成AIに駆逐されてしまうのだろうと。

ところが、今回、2年半ぶりに読んだ本によって、あるいは、そうではないかもしれないと胸が高鳴りました。

そうです。その本とは本作『残月記』です。

人間がどこまで想像力を拡張させ、世界を創造できるか。その可能性を本作一作が担っているようにも思えたのです。

ハリウッドの脚本家たちがストライキを起こしたのも当然です。すでにハリウッドでは映画やドラマの制作の分業制とシステム化が進んでおり、極めて効率よく良質な映像コンテンツを制作する体制が整っていました。有名なのは数多くのクリエイターが一堂に会して物語を“決定”していくピクサー方式ですが、多かれ少なかれ、この方式が世界中で採られています。合理性を突き詰めたそのコンテンツ制作方式の極致が、生成AIによる物語の生成であることは間違いないでしょう。なぜなら、生成AIは、合理性が積み上げられて構築されてきたものとも言え、合理性の結晶とも言えるからです。

ところが、本作の著者である小田雅久仁氏は、少なくとも現在において、到底生成AIが到達できない領域に、ひとり、到達しているように見えます。いや、合理性を超越したところで、創作活動をしているのではないかと、僕は本作を読み、半ば恐怖を覚えました。

人間がここまで世界を創造できるはずがない、と思ったからです。まるで表題作である「残月記」の主人公、冬芽に見られるような、想像の上を行く創造性を小田氏は有しているのではないかとさえ思いました。

本書は、まったく異なる3つの物語で構成されています。ただ、その物語に共通するのは、月の存在です。月により、大きく人生を狂わされた人々が登場します。

「そして月がふりかえる」では、まるで月が裏返ってしまうように、一瞬にして日常が覆ってしまう、世にも奇妙な物語が展開されます。自分たちが手に入れている幸福が、実は脆いものなのではないかと考えさせられます。ここで味わう奇妙な感覚は、時折、ふと日常生活でも思い起こしてしまうほどの、静かだけれども拭えない感動をもたらします。

我々読者は、ある意味で不完全燃焼となる本作の結末を引きずりながら、次の作品へと進みます。この不完全燃焼を、次は解消してくれるのかと期待しつつ、次ももしかしたら、わだかまりのようなものを押し付けられてしまうのではないかと恐れつつ、ページを捲ることとなります。

「月景石」は、一転して、現在の世界の物語の潮流にも適うような、非常に“劇性”が強い作風です。まるでNetflixの海外ドラマやハリウッドのSF・ファンタジー映画を観ているような刺激を受けます。けれども、また、わだかまりのようなものを抱えたまま、次の話に進むことになります。

「残月記」は、歴史小説家が描くような筆致で終始淡々と語られていきますが、だからこそ、物語の劇性が浮き彫りになります。物語の冒頭から良質なディストピア小説に見えますが、実は本作は世界創造の物語であり、究極の恋愛小説であることに気付かされます。

人がどれくらい世界を創造できるかは、ひょっとすると、人はどれくらい人を愛せるか、に繋がるかもしれません。本作は物語を通してそれを教えてくれます。

本作を初めて読み終えたとき、感動と驚愕の中にあって、僕は確信していることがありました。小田氏は、まるで建築家が緻密な設計図を描くように、緻密なプロットを構築してから執筆に入るのだろうと。そうでなければ、このような芸術的な結末への収斂、それに伴う読者のカタルシスは起き得ないだろうと思いました。ある種の創作メソッドのようなものが確立していて、そのフレームに当てはめることでしか、この壮大な物語は構築し得ないと考えたのです。あるいは、小田氏は単独ではなく、ピクサーのようにチームで執筆している可能性も考えました。

「そして月がふりかえる」を見事な前菜にして、「月景石」で繋ぎ、「残月記」というメインを最大限に楽しませて、すべてのわだかまりを解消させる方法は、まるでミシュラン3つ星のグランメゾンが紡ぎ出すコース料理のようで、それも緻密な計算があって初めて可能なのだろうと思いました。

ところが、小田氏と本作についてのイベントに登壇し、本人にそのことを伺う機会を得たときに、僕はさらなる衝撃を受けることとなります。

どれくらい緻密な設計図を描き、それはどうやって作るのでしょうかとの僕の質問に対して、小田氏は少し申し訳なさそうに、こう答えたのでした。

「実は、あまりプロットや箱書きのようなものは詳しくは作らないです」

いきなり前提条件が崩されて、僕の思考は停止するようでした。どういうことだろうと本作の内容を頭の中で振り返りました。どう考えてみても、あり得る話ではありません。緻密な設計図なしに、この傑作は生まれるはずがありません。おそらく、納得がいかない、と僕の顔に明確に書かれていたのを見たからでしょう。小田氏はこう続けました。

「先に詳細に内容を決めてしまうと、そこまでしか物語が到達しないように思うんです。私は執筆時に、私に勝ちたいと思って書いています」

その言葉で、すべてを理解しました。本物の作家とは、こういうものかと。人間の本当の想像力は、フレームワークや合理性の外にしか存在しないのではないかと。作家たちはその重力の範囲外にしか存在しない、創造の極致に日々、挑んでいるのではないかと。

それこそが、生成AIになし得ない領域なのではないかと思いました。

文庫化にあたり、改めて本作を読んで、生成AI革命の先にある、なにか人類の希望のようなものを見出すことができたように感じました。生成AIの合理性で到達できない空域で日々闘う作家が生み出す世界は、我々読者に深い充足をもたらすでしょう。

間違いなく、小田氏は作家として世界レベルであり、これからどんな質の高い作品を世に発表したとしても、そしてどんな賞を受賞したとしても少しも不思議ではないと思っています。

それだけの極めて高い創造性が小田氏にはあります。人類の希望ともいうべき、稀有なる創造性です。

ただ、それだけではないのです。本作を読んでいただければ一目瞭然でしょうけれども、随所随所に惜しげもなく繰り出される文章の表現も精度が高く、しかも壮麗です。ストーリーテラーとしての卓越した能力と、言葉で世界を壮麗に描き切る能力の2つを高度に兼ね備えた作家は、世界でもそんなに多くはいないでしょう。

つまり、極めて高い精度で、世界を描ききることが小田氏にはできるのでしょう。

AIをはるかに凌駕する創造性を考えたときに、ある概念が思い浮かびました。そう、こちらも生成AIの陰で静かに革命を進行させている量子コンピュータです。これは、今までのコンピュータとはまるで概念が違うもので、高度な量子コンピュータは、世界を丸ごと描けるといいます。

まさに、量子コンピュータのように、小田氏は世界を創造できるのではないかと思いました。奇しくも、小田氏は本作で、こんなことを書いています。

一人の人間の死は、一つの世界の終焉にほかならない、と。

人間という存在に対する敬意が、この切なく、一読すれば一生残る感動を読者に与え、かつ、究極の恋愛を描く土台になっているように思えてなりません。

ぜひ、その点を踏まえて本作を楽しんでいただければと思います。また、一度読んだ方は、改めて読んでいただければと思います。物語に対する感動だけでなく、作家の創造性に対する感動も楽しめるはずです。