失われた30年──。どこかで耳にしたことはありませんか。給料が上がらず、世界の国々と比較しても「低賃金」の国となった日本。どうしてそうなってしまったのでしょうか? その答えが、発売即重版出来となった誉田哲也の最新作に描かれているのです。

「小説推理」2024年8月号に掲載された書評家・門賀美央子さんのレビューで『首木の民』の読みどころをご紹介します。

■『首木の民』誉田哲也 /門賀美央子 [評]

令和の日本はなぜこれほどの閉塞感に覆われているのか。答えを知りたければ読んでくれ。著者のそんな声が聞こえてくるような異色の経済&警察小説。

著者が『ケモノの城』を書いた誉田哲也で、タイトルが『首木の民』である。これはもう絶対、都会の片隅で狂気に満ちた殺人者が無力な犠牲者を次々手にかける現代の首吊り屋敷みたいな話なのだろうと覚悟を決めて読み始めた。

冒頭、家庭の平和な朝の光景が描写される。ちょっと情けないお父さんと勝ち気な娘のテンポよい会話が続くにつけ、嗚呼今回はこの人たちが底なしの闇に突き落とされるのだろうか……などと勝手に悲哀を感じつつページを手繰っていったのだが、なんだか様子がおかしい。

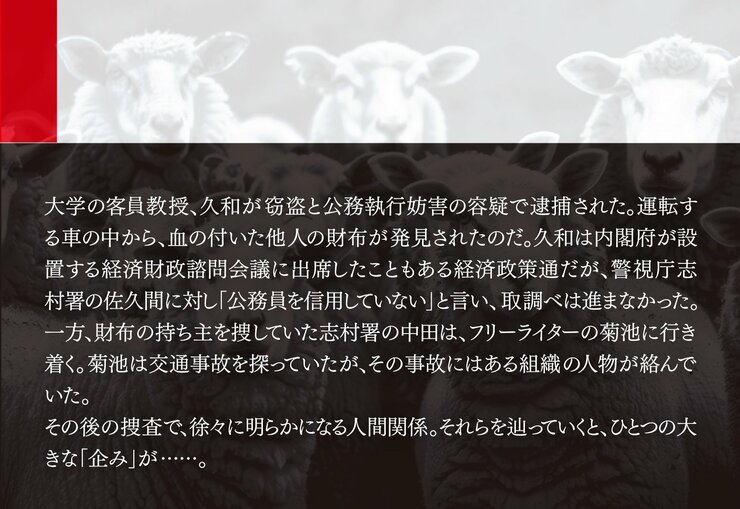

最初に起こる事件は、大学の客員教授・久和による公務執行妨害罪容疑での緊急逮捕というスケールの小さい犯罪。ただし、見つかった財布には血痕があった。これはやはり血みどろの惨劇が繰り広げられて……と思った。思ったのだが、取調室での久和と、情けないお父さんこと警視庁志村署の刑事・佐久間の取調室でのやり取りが始まると首を傾げる羽目になる。「公務員は一切信用していないから供述しない」と開き直る久和に対し、佐久間が信用しなくなった理由を尋ねたところ、久和がおもむろに語り始めたのはなぜか「お金とはなにか」から始まる経済理論なのだ。

一方、佐久間の部下・中田は財布の持ち主を探し始める。中田は女性刑事だ。誉田作品の女性刑事といえば「ストロベリーナイト」シリーズの姫川玲子や「ドルチェ」シリーズの魚住久江のようなずば抜けた捜査センスを発揮するキャラクターが期待される。お、今回の真の主人公はこの人か? と思いきや、彼女に先輩たちほどのキレはない。

先入観がことごとく裏切られる中、読者は佐久間に対して行われる久和の財政論講義を延々聞かされるし、中田による足で稼ぐ捜査にひたすら付き合わされる。つまり、本作は、誉田作品としては珍しく地味、なのだ。けれども地味=スケールが小さい、ではない。スケールでいえばむしろ指折りの大きさかもしれない。なぜなら、本作が穿とうとするのは令和の世を覆う暗雲の元凶だからだ。

そろそろ種明かししよう。本作は警察小説の姿に擬態した経済小説であり、戦後社会の欺瞞を経済面から弾劾する社会派作品である。一人ひとりが主権者たる日本で、私たちは国家にどうコミットするべきなのか。読後はきっとそれを考えることになるはずだ。著者一流の軽やかな読み口とリーダビリティは既存作と変わりないが、目指す地平ははるかに大きい。