歴史の中で多くの出会いを見届けてきた神戸の街を舞台に、様々な形の出会いと別れを描く傑作短編集。ある時は運命的な男女の出会いを、ある時は破滅的でさえある恋を、またある時はパラレルに存在する神戸での不思議な邂逅を描く。

「小説推理」2024年5月号に掲載された書評家・藤田香織さんのレビューで『繭の中の街』の読みどころをご紹介します。

■『繭の中の街』宇野碧 /藤田香織[評]

知ろうとすること、「茂みの中に入って見てみること」。それが大事なのだ──。古今新旧、神戸の街を知り自分を知り世界を知る。色彩豊かな短篇集。

質感がまったく違った。

2022年第16回小説現代長編新人賞を受賞したデビュー作『レペゼン母』は、和歌山県で梅農家を営む64歳の母が、思いがけず覗き見たラップバトルの世界で、紆余曲折の末失踪中のバカ息子と対決するという、とんでもない熱量の物語だった。

しかし神戸の街を舞台に据えた本書は、激しくも熱くもない。騒がしくもないし、言葉数も多くはない。

収められた7篇の色もすべて異なる。

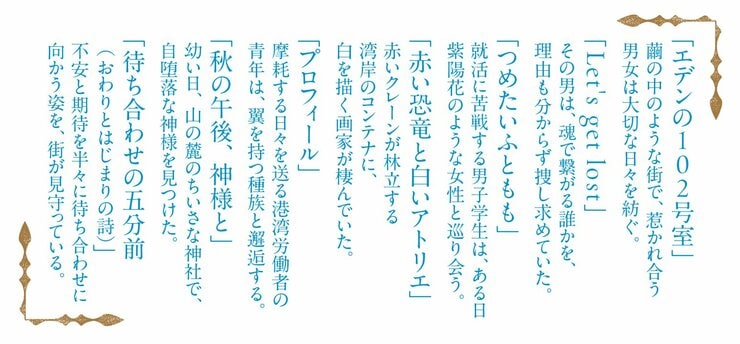

もっとも長い「エデンの102号室」は、異人館のチケット売り場でアルバイトをしている予備校生の布珠と、客として訪れた同い年の真悟との日々が描かれる。この人を「知っている」という感覚。古いアパートの床も壁も天井も、白いフェルトで覆われた繭のような部屋。共鳴し惹かれ合う19歳の恋。フレンチレストランを予約し、新しいヒールの靴を履き、白いレースのワンピースを着て出かけ、「こういう恰好って、ぜんぜん実用的じゃないよね」と、照れてぶっきらぼうに言ったことに対し、真悟が「役に立つことなんて、しようとしなくていい。布珠ちゃんはただ、しあわせそうにしてるだけで世界を救ってるんだよ」と返す場面。布珠が半ば茫然自失となる、「幸せ」なんて容易に呼べない感情が、読者の胸にも一気に押し寄せてくる。にもかかわらず、ふたりの恋は長くは続かない。物語の後半に明かされる理由が、ひとつの仕掛けにもなっている。

要領よく生きてきたつもりだったのに、就職活動がうまくいかず気持ちを焦らせている「つめたいふともも」の祐介。湾岸でコンテナの積み下ろしをするガントリークレーンの操縦者として働きながら、夜になると不特定の男たちに声をかけ「間違いたいだけ」だと言う「赤い恐竜と白いアトリエ」の左巴。9歳の時に出会った神さまに、「大人になって、恋がしたい」とお願いした「秋の午後、神様と」のふみ。興味深いのは、こうして主人公たちの背景を簡単に説明してもなにひとつ物語の内容が伝わらないことだ。

時間を行きつ戻りつ、思いがけない場所へ誘われ、性別も種族も混じり合い離れ、それでも繋がっていると信じられる。柔らかな繭のなかの安心感も、傷つき怯えながら一歩踏み出し見る世界も、肯定されたような気持ちになる。そしてまた、ここへ帰ってきたいと思うのだ。