時代のディテールを巧みに取り入れ、史実を骨太なエンターテインメントに昇華する作家・坂上泉さん。その第3作『渚の螢火』は、本土復帰直前の沖縄を舞台にした刑事ドラマだ。アメリカ統治下の混沌とした世界で繰り広げられるサスペンスに本土や米軍に対する沖縄人の複雑な思いを織り交ぜ、読み手の心を強く捉えて離さない。そんな本作について著者の坂上さんに聞いた。

(取材・文=橋富政彦)

沖縄の複雑な歴史を生きてきた人々に向き合いたかった

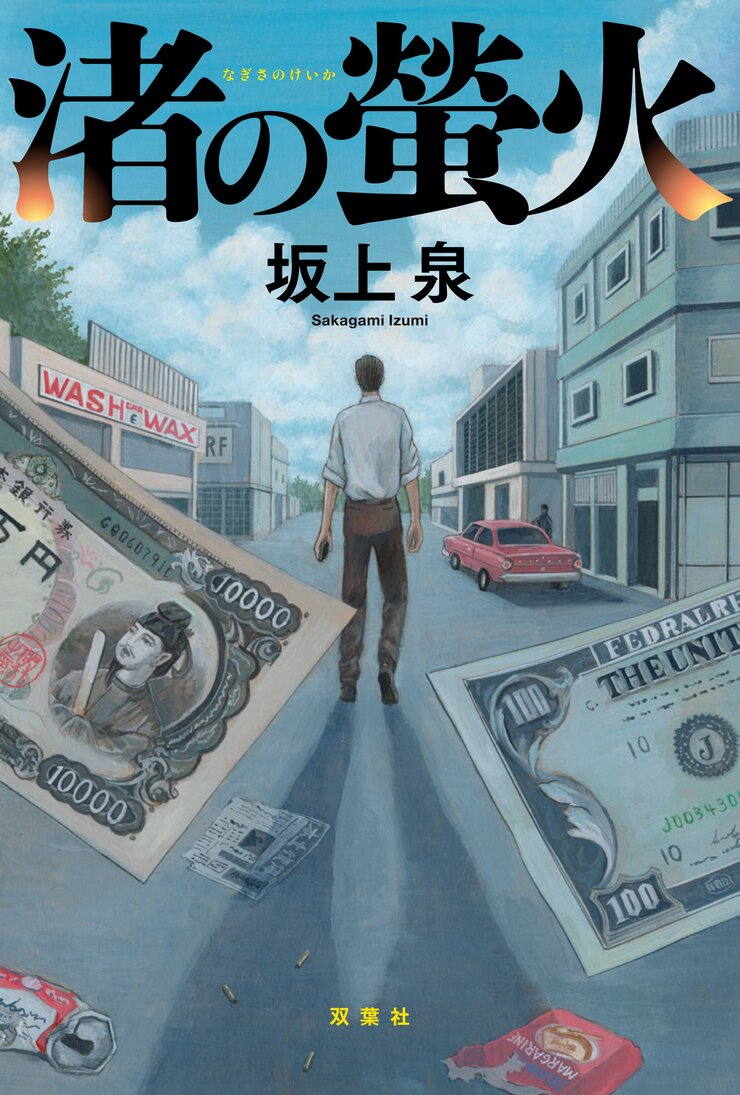

デビュー作『へぼ侍』で松本清張賞、日本歴史時代作家協会賞新人賞を受賞。そして第2作『インビジブル』が大藪春彦賞、日本推理作家協会賞を受賞し、直木賞候補にもなった注目の作家・坂上泉さんの第3作『渚の螢火』が刊行された。

本作の舞台となるのは1972年、本土復帰直前の沖縄だ。円との通貨切り替えのためにドル札を回収していた銀行の現金輸送車が襲われて100万ドルが強奪される事件が発生し、“琉球警察”の真栄田太一警部補が、本土復帰までに事件を解決するべく極秘捜査を命じられる。真相に迫っていく中で戦後の沖縄が抱えた闇が浮かび上がり、サスペンスフルな展開を見せる刑事ドラマだ。

坂上泉(以下=坂上):琉球警察は米軍占領下の沖縄に存在した警察機構です。警察でありながら米軍という支配者がいる非常に複雑な立場であることから、刑事ドラマの舞台設定として面白いものになりそうだと感じました。そして、その捜査の過程にもアメリカ支配に対する思いや土地の記憶といったものが必然的に出てくるはずで、それは“沖縄”を描く上で重要なモチーフになる、と。簡単に白黒つけられない歴史を生きてきた沖縄の人々に、その人間模様も含めてきちんと向き合いたかったんです。

時代の移り変わりの狭間で揺れるアイデンティティ

関西出身で「沖縄には縁もゆかりもなかった」という坂上さんは法政大学の沖縄文化研究所に通って資料にあたったり、琉球警察の元捜査官や嘉手納基地職員など当時の沖縄で実際に生活をしていた人々に話を聞くことで“1972年の沖縄”を小説に再現。アメリカ文化の影響が今よりもさらに色濃い、独特な異国情緒のある“チャンプルー”の世界だ。真栄田を班長にした特別チームは100万ドル強奪事件の捜査のため、そんな沖縄を駆け巡る。

米軍基地から物資を盗み出す“戦果アギヤー”と沖縄ヤクザ、沖縄財界とアメリカ政府の社交人脈、米軍捜査機関の思惑、カーチェイスに銃撃戦、もみ消された少女売春婦の死――。占領地の暴力と悲劇、金と欲望が絡み合う戦後沖縄ノワールの着想はどこにあったのだろうか。

坂上:沖縄がアメリカから日本になろうとしているときに金に翻弄される人々の物語を考えたとき、ラストシーンで書いた情景が浮かび上がってきました。この“瞬間”を描きたいな、と。この物語はそこにもっていくために展開を考えていったところがあります。『渚の螢火』というタイトルもこのラストシーンのイメージに由来したものです。

もうひとつの発想の元になっているのが、20年ぐらい前の『ミリオンズ』という映画で、これは「イギリスの通貨がポンドからユーロに切り替わる」という架空の設定で、ポンド札が詰まったバッグを偶然拾ってしまう兄弟が巻き起こす騒動を描いているんですね。“これをドルから円に変わる沖縄に持ってきたらどうなるだろう”と思いついて。この時期の非常にアメリカナイズされた沖縄、琉球警察を舞台にすることで米軍絡みのポリティカルサスペンスや激しいアクションといった要素を入れることができるな、と。そういう発想からストーリーを組み立てていきました。

この物語のキーワードになるのは、タイトルにも含まれている“渚”だ。波打ち際の海と陸の境界線。それはアメリカと日本の狭間で揺れる沖縄の象徴で、主人公の真栄田の姿でもある。複雑な出自を持つ真栄田は自分自身が“沖縄人”だと胸を張って言えず、常に自分を余所者だと感じている。そんな真栄田は事件の背景を探っていくうちに「自分が何者なのか」という問いに直面していく。

坂上:時代が移り変わっていく中で、変化の落差についていけない人や取り残されまいと頑張る人、自分が何者なのか悩む人は当然出てきます。そういう人になぜか惹かれるんですね。そこには普遍的な物語のテーマがあると思います。真栄田もまた自分の帰属、アイデンティティに悩むわけですが、彼は捜査を通じて“沖縄の警察官”になろうとする。

そのなろうとする行為そのものが、彼の帰属やアイデンティティを決めるのではないでしょうか。固有の沖縄人や本土人がいるわけではなくて“そうなろう”とすることで、いるべき場所というものも決まるし、きっとそれは誰にでも当てはまることだと思います。

戦後昭和の“歴史”を描きたい

今年2022年は沖縄の本土復帰50周年。5月15日の沖縄本土復帰記念日までの本作刊行を目指した坂上さんは、会社員としてフルタイムで働きながら週末の時間を使って本作を書き上げた。

坂上:この1年ぐらいは職場環境が変わって仕事が忙しくなり、なかなか執筆が進まずギリギリまで時間がかかってしまいました。それでもゲラの段階でも手を入れるなど、最後までブラッシュアップをしています。会社には作家活動のことも話していますが、とくに何か言われることはないですね。直木賞の候補になったときにはさすがに驚かれましたが(笑)。

今のところ会社を辞めるつもりはありません。仕事を通じて得られる情報もかなり作品に活かされていると思いますし、会社組織にいるからこそわかる世知辛さもありますから(笑)。なので、できる限りは会社勤めを続けて二足のわらじでいこうと思っています。

歴史作家として、さらにはミステリー作家としても今後さらなる活躍に期待が高まる坂上泉さん。興味の対象は2作目、3作目と立て続けに描いた“戦後昭和”の世界だという。

坂上:平成生まれの自分にとって戦後昭和はもちろん実体験として知らない世界なのですが、幼い頃には周囲に“昭和らしさ”が濃厚に残っていたし、今も昭和の論理で社会が動いているのを感じることがあります。時代の遺物を押しつけられているような気持ちにもなるのですが、現代まで地続きになっている昭和の“歴史”は、小説の題材として魅力的です。近年、多くの作家が戦後昭和を舞台にした小説を書いていますが、私も自分のやり方で昭和に向き合っていきたいと考えています。

▼『渚の螢火』の試し読みはこちらから

緊迫の第1章を丸ごと試し読み

https://colorful.futabanet.jp/articles/-/1323

▼『渚の螢火』の魅力とあらすじをご紹介!

https://colorful.futabanet.jp/articles/-/1331