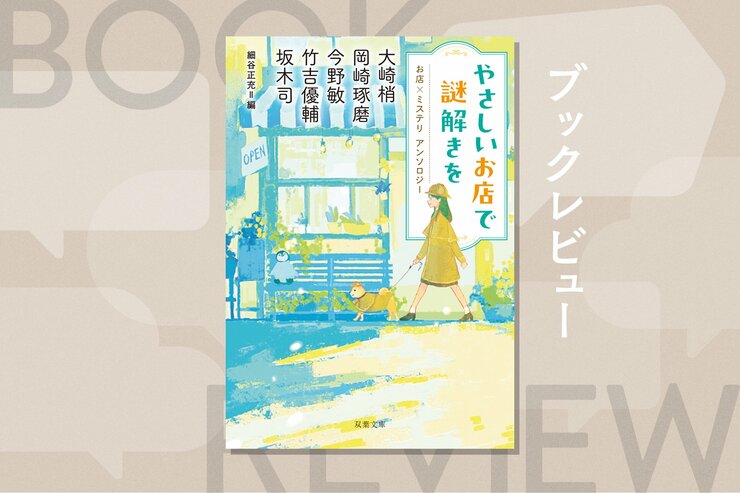

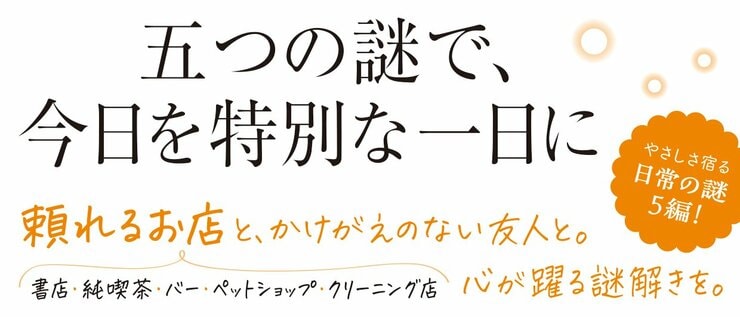

5人の人気作家が描く、珠玉のお店ばかりを集めたミステリ短編集。 書店・純喫茶・バー・ペットショップ・クリーニング店……頼れるお店と、かけがえのない友人と。心が躍る謎解きを。

やさしさ宿る日常の謎5編を収録した『やさしいお店で謎解きを お店×ミステリ アンソロジー』の読みどころを文庫巻末に収められた書評家・細谷正充さんの解説でご紹介します。

■『やさしいお店で謎解きを お店×ミステリ アンソロジー』大崎梢 岡崎琢磨 今野敏 竹吉優輔 坂木司 /細谷正充[編]

「パンダは囁く」大崎梢

ミステリーの愛読者にとって、もっとも馴染みのある「お店」は何か。少なくない人が書店と答えるだろう。ということで、「お店」をテーマにしたミステリー・アンソロジー『やさしいお店で謎解きを』のトップに収録する作品は、大崎梢のデビュー連作短篇集『配達あかずきん 成風堂書店事件メモ』から採った。なお同作の好評を受け、「成風堂書店事件メモ」はシリーズ化されている。

物語の舞台は、駅ビルの六階に入っている「成風堂書店」だ。そこで起こる事件に、しっかり者の書店員の木下杏子と、大学生のバイト書店員・西巻多絵のコンビが取り組むというのが、シリーズの基本パターンである。本作は、その記念すべき第一話だ。

冒頭からしばらくは、本のタイトルも作者も分からない客の要求に応え、杏子たちがあれこれ推理する様子が、ユーモラスに描かれていく。作者は元書店員であり、そのときの体験が反映されているのだろう。実は私も元書店員であり、この手の客にはよく悩まされたので、苦笑しながら読んでしまった。

そして足腰の弱った近所の老人のために、頼まれた本を買っている男性客が登場。しかしなぜか困惑していた。というのも老人から渡されたメモに書かれた、三冊の文庫本を示すひらがなの字が、まったく意味不明だったからだ。さらに男性客がどの出版社から刊行されたか聞いたところ、ただ『パンダ』とだけいったそうである。

この難問に杏子は、『パンダ』という言葉を手掛かりに、出版社を推理する。なるほど、たしかにあの出版社で正解だ。だが、三冊の文庫本は何なのか。この部分は暗号ミステリーといっていい。その答えに気づくのが、勘の鋭い多絵である。本好きなら多絵が解き明かす、メモの意味に膝を打つことだろう。ところがここから多絵は、メモの真に意味するものに、深く踏み込んでいく。日常の謎の裏に潜んでいた真相に驚いた。ラストの一行も鮮やか。優れたミステリーなのである。

なお作者は「成風堂書店事件メモ」シリーズの他にも、「出版社営業・井辻智紀の業務日誌」シリーズや、「本バスめぐりん。」シリーズなど、本に関するミステリー作品を発表している。また、作者が大好きな作家に依頼した、「本屋さん」をテーマにした短篇をまとめた『大崎梢リクエスト! 本屋さんのアンソロジー』という本もある。その「あとがき」の締めくくりで作者は、「願わくば、本と本屋さんが、いつまでも親しき友でありますように」といっているのだ。そんな作者の創り上げた物語だから本作は、書店という「お店」を愛する人にとって、たまらなく楽しい物語になっているのである。

「パリェッタの恋」岡崎琢磨

「お店」といったときに、多くの人が想像するのは、やはり飲食店だろう。本アンソロジーの「お店」は、バラエティ豊かになるように意識しているが、典型的なものも欲しい。そこで「珈琲店タレーランの事件簿」シリーズから、本作を選んでみた。

純喫茶「タレーラン」は、京都市内に店を構えている。バリスタの切間美星は、背が低く童顔だが、魅力的な女性だ。そして優れた頭脳の持ち主であり、店に持ち込まれる謎を解き明かす。その際に、手動コーヒーミルで、コーヒー豆を挽いていることが多い。決め台詞は、「その謎、大変よく挽けました」だ。

たまたま「タレーラン」に入り、美星の推理力を知った、珈琲好きの青野大和(通称、アオヤマ)は、彼女に惹かれて店の常連となる。以後、美星と共にさまざまな謎とかかわることになる。というのがシリーズの基本パターンだが、本作にアオヤマは登場しない。代わりに活躍するのが、美星の大叔父で、「タレーラン」のマスターの藻川又次だ。

物語の語り手は、理学療法士を目指して京都に引っ越し、専門学校に通う伊達涼子だ。そもそもは昔から涼子がよく知っている康士という男性が理学療法士を目指していて、その話を聞いているうちに、彼女も同じ道を選んだのだ。今では康士と同級生である。そんな涼子が、試験を遅刻しそうになり、通りかかった藻川に助けられる。間に合った試験は上手くいったと思ったが、なぜか生体力学の単位だけ、実技の点数が極端に低かった。納得のいかない涼子は、生体力学の講義を担当する講師の瀬古秀平を問い詰める。しかし逆に、自身の問題点を指摘された。それにより瀬古が気になるようになった涼子は、彼が既婚者であることを知りながら、接近していくのだった。

積極的な涼子のアタックが続き、いったいどこがミステリーなんだと思ったら、意外な流れで本作がアリバイ物であることが露わになる。いろいろあって追い詰められた涼子は、再び出会った藻川に連れられ、「タレーラン」に入る。そして美星から、アリバイ・トリックの方法を聞くのだった。ちょっと変わった角度からアリバイ破りへと進んでいく、ストーリーの組み立てが面白い。

本作の凄いところは、このアリバイ・トリックの後に、驚くべきサプライズが控えていることだ。ミステリーとしての本命は、そちらといっていいだろう。この手を使ったミステリーは少なからずあるが、見事に引っかかった。作者の書き方が巧みだからだ。既読の人は最初から読み返して、その描写の冴えを確認してほしい。

「薔薇の色」今野敏

なぜ、「お店」をテーマにしたミステリー・アンソロジーに、今野敏の警察小説が入っているのかと、疑問に思う人もいると思う。いや、警察を「お店」に見立てて、無理やり人気作家の作品を採ったわけではない。「安積班」シリーズの一篇である本作を読んでもらえば、選んだ理由に納得してもらえるはずだ。

「安積班」シリーズは、「隠蔽捜査」シリーズと並ぶ、著者の警察小説の代表作である。主人公は、東京湾臨海署刑事課強行犯係長の安積剛志警部補。非常に優秀な刑事であり、何事もニュートラルな視点で判断するため、部下の信頼は厚い。だが本人は、ちょっと不器用なところがあり、心の中でいろいろ迷っていたりする。いかにも今野作品の主人公らしいキャラクターなのだ。

その安積の部下は最初、須田三郎・村雨秋彦・黒木和也・桜井太一郎の四人であった。途中から、テレビドラマのために作られたオリジナルキャラクターの水野真帆を逆輸入し、現在は五人である。また、臨海署の一階に詰めている、警視庁直属の交通機動隊所属の速水直樹は、昔からの安積の友人であり、ちょくちょく事件の手助けをしている。

そして安積たちには、新橋に馴染みの小さなバーがある。物語の舞台はその「お店」だ。安積・速水・須田・村雨の四人で飲んでいると、速水がある謎を提供した。バーの一輪挿しに、いつもは赤い薔薇が挿してあるのだが、今日は黄色い薔薇だ。その理由は何か。酒場の余興だという速水だが、刑事魂を刺激され、安積たち三人は真剣に謎に取り組む。

番外篇というわけではないが、まさかこのシリーズで、日常の謎が扱われるとは思わなかった。「村雨は材料を積み上げる。だが、須田は材料を混ぜ合わせて発酵させるのだ」と安積が評価するように、それぞれのアプローチで推理をする村雨と須田だが、真相には至らない。ここでさまざまな可能性を潰していくのが、ベテランの作者の達者なところ。そして真打の安積が、バーのマスターの発した言葉のささいな違和感から、黄色い薔薇の意味に達するのである。

一場の推理ゲームに過ぎないが、読んでいて楽しくてたまらない。それは安積たちのやり取りから、強い信頼で結ばれた刑事たちの姿が伝わってくるからだ。一方で、バーの雰囲気も心地よい。こういう「お店」が近所にあれば、間違いなく常連になってしまうだろう。

(後編につづく)