想像してみてください。自分の子供から同性愛者であると告げられたら──。

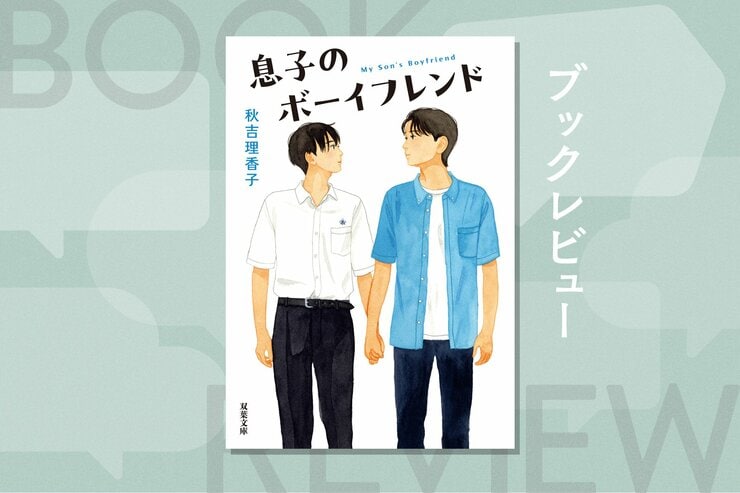

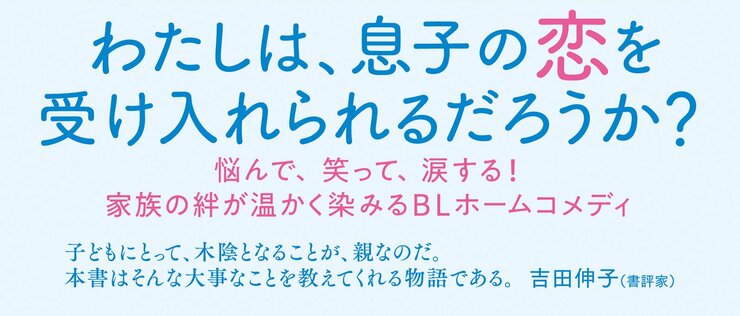

時代は令和。性は多様であり、みんな違って当たり前と自然に受け入れられるのか。それとも自分の内なる差別意識に気づき愕然とするのか。親であることの喜びと悩み、そして成長を、温かくユーモラスに描いたBLホームコメディ『息子のボーイフレンド』。本書の読みどころを、文庫巻末に掲載された書評家・吉田伸子さんの解説でご紹介する。

■『息子のボーイフレンド』秋吉理香子 /吉田伸子[評]

メレディス・ルッソ『理想の彼女だったなら』(佐々木楓訳/書肆侃侃房)に、こんな場面がある。生まれ持った性と、自らの性自認が異なるトランスジェンダーであることに苦しみ、自ら命を断とうとしたアンドリューが、「もし息子が、自分は娘だって言ったら?」と母親に尋ねる。「よく聞いて」と前置きしてから母親は言う。「なんであっても、誰であっても、死んだ息子よりはいい」

これ、親という立場にいる全員が深く頷く言葉だと思う。そして、親とはそういう生き物なのだ、とも。

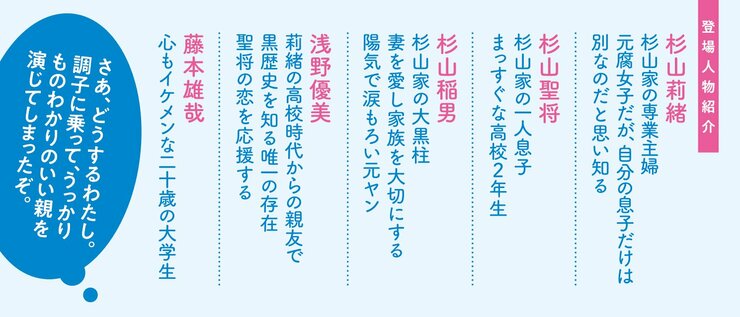

本書は、ある日突然、同性愛者であることを高二の息子・聖将から告白された莉緒の章から始まる。莉緒→聖将→莉緒の親友である優美→聖将の父・稲男→聖将のボーイフレンドである雄哉、それぞれの視点から、順に語られていく。

聖将のカミングアウトに衝撃を受け、戸惑い揺れる莉緒が、実は高校時代BLに耽溺しており、自身、BL(しかも「露骨な性描写を盛り込みまくった」)漫画を描いていた、というのが本書のフック。高校時代からの付き合いである優美と二人、「当時はこっそり楽しむものだった」BLコミックや小説に熱を上げていたのだ。

とはいえ、聖将の告白で、真っ先に莉緒の頭をよぎったのは「バチがあたったのかもしれない」だった。高校時代の莉緒は、「うちらさあ、結婚して男の子生まれたら、ゲイに育てようよ」なんてことを提案し、優美もまた「いいねいいね。そんでお互いの息子をカップルにしよう」と、ノリノリだったのだ。

おいっ! とここで莉緒と優美にイエローカードを切りそうになるものの(ゲイに「育てる」だと、どの口が言う、この口か! と唇を捻り上げたくなる)、まぁ、女子高生時代の発言だしな、と寛容な心で、ここはスルー推奨。当惑する莉緒が自分を責める気持ちも、まぁわかる。

こんなことを相談できるのは優美だけだ、と思わず電話で泣きつくも、聖将が告白してきた理由が、「彼氏ができた」からだと知ると「聖将くんってイケメンだから、うまくいけば極上のカップルになるんじゃないの?」と、他人事な返事が返ってくる。とはいえ、優美自身、「優美の息子がゲイだと聞けば、勝手な想像で楽しんでいたに違いない。優美の息子も、けっこう可愛い顔をしているのだ」と思うので、お互いさまだ、と納得。このフラットさは、莉緒の良さでもある。

告白以降、莉緒を避けるふうだった聖将が、夜のファミレスに莉緒を誘い、二人で差し向かいになるシーンがある。そこで聖将が「やっぱりショックだった?」と切り出す。聖将から語られたのは、過去、莉緒が反抗期の聖将に告げたという言葉だった。「あんたがずっと黙っていたいんならそれでもいい。でも、一人で抱えきれないことがでてきたら、いつでも打ち明けて。わたしの心はずっとスタンバイしてるから」。当時の聖将は、同性愛者であると自覚し始めた頃で、だから莉緒の言葉が「めちゃめちゃ嬉しかった」のだ、と。「だからさ、今回、オカンだったらわかってくれるんじゃないかなって勇気を出した。でも苦しめただけだったかな」。そう言った後で、ごめんな、と小さな声で謝る聖将。

ここ、うまいなぁ、と思う。このシーンで、聖将、いいやつじゃん! と読み手に伝わるのと同時に、そんな聖将に育てたのが莉緒なのだ、ということも伝わるからだ。二人が育んできた関係がどういうものだったのか、読み手の胸に落ちるのだ。

このファミレスでの会話から、家でのランチに聖将のボーイフレンドを招ぶことに。もちろん、自分一人では心細かった莉緒は、助っ人として優美を召喚。聖将が連れてきたボーイフレンド・藤本雄哉は身長一八〇センチの聖将より少し背が高い「こんな子がうちの息子だったらねえ」と近所のオバサンたちが噂しそうな」青年だった。しかも、手土産に彼が持ってきた赤ワイン、コッポラのワインなんですよ(映画監督F・フォード・コッポラ設立したワイナリーで、サステナブルなワイン造りでも有名)。なんてセンスのいい手土産!

雄哉のそばで幸せそうな表情を見せる聖将に、莉緒の心は千々に乱れる。頭では聖将のことを理解、肯定しようとしているのだが、感情がそれに追いつかない。混乱した挙句に、「セックスはだめです!」と口走ってしまう莉緒。「男どうしだから子供ができないからいい、ってもんじゃない。体の関係より心のつながり!」この莉緒の発言に雄哉が言う。「お前のオカン、マジでサイコー!」ま、この後、莉緒はワインを一人でまるまる一本空けて、ブラックアウトしてしまうんですが。でも、精一杯の抵抗(?)と、聖将を想う気持ちが相まっての莉緒の“暴走”、なんだか可愛らくないですか?

翌朝、酔って寝ゲロをしてしまった自分を、お姫様抱っこで雄哉が二階まで運んでくれたこと、ゲロの後始末まで雄哉がしてくれたことを知り、莉緒は混乱しつつも、二人の関係を認めることに。

それにしても、雄哉、手土産のセンスといい、泥酔した莉緒への対処といい、マジでいいやつ! 母親を亡くし、父親と二人、自宅で祖母を介護している、という背景があることが大きいのだろうが、生来、穏やかで優しい青年なのだろう。でも、その優しさが彼自身を苦しめることになるのだが、それは、ぜひ、雄哉の章をお読みください。

莉緒が(一応は)二人の味方になったとはいえ、この後も一家には色々あるんですが、その都度、優美がいい感じにフォローにまわるのもいい。あることから、雄哉と会うことを聖将に禁じた莉緒に対して、二人を助けるために、かつて莉緒が描いたBL漫画(ハードなやつ!)の原画を切り札として聖将に託したり、とか。

テーマとしては重いのに、と書きかけて、気づく。自分の子どもから同性愛者であることを告げられた親というテーマは重いのか、と。そういう思い込みから、自由にならなければいけないのではないのか。時代は二一世紀、令和なのだ。いつまでも昭和の価値観を引きずっていてはいけないし、そういうことからアップデートしていかないと、性的マイノリティーの人たちは、いつまでも生きづらいままなのではないのか。

そして、さらに気づく。そうか、だから本書のベースが軽やかで明るいものになっているのだ、と。当事者である莉緒が、かつてBLにハマっていたというフックを効かせたのも、そういうことなんだな、と胸に落ちる。加えて、聖将のボーイフレンドの雄哉をヤングケアラーとしたことも、優美を不妊治療専門病院のメディカルアシスタントとして働くシングルマザーにしたことも。さらりと描かれてはいるものの、さまざまな今日的な問題を、物語の中に落とし込んでいるのだ。

物語の中で、唯一人、聖将と雄哉の関係を受け入れられず、一旦は雄哉に聖将と別れてくれと頭を下げた稲男。会社が「LGBTフレンドリー」な会社にしていくことになったことや、聖将から「日陰に追いやっているのはオヤジだ」と言われたことで、「それだけはあかんと思った」を、二人を「積極的に応援はできない。したくない。だけど、批判や反対はするべきやない」と受け入れるくだりには、思わずこみあげてくるものがある。この稲男の、まずは受け入れる、という言葉に、雄哉は思う。

──あぁ、そうか。

俺たちは日陰にいるんじゃない。

木陰にいるんだ。

俺と聖将が好奇の日差しに灼かれ、中傷の雨風に打たれ、嫌悪の吹雪に心を凍らせることがあっても、この人たちは精いっぱいその枝をはり、豊かな葉を繁らせて、俺たちを守り休息させてくれる。

この、木陰にいる、という言葉が沁みる。

そう、子どもにとって、木陰となることが、親なのだ。本書はそんな大事なことを教えてくれる物語である。