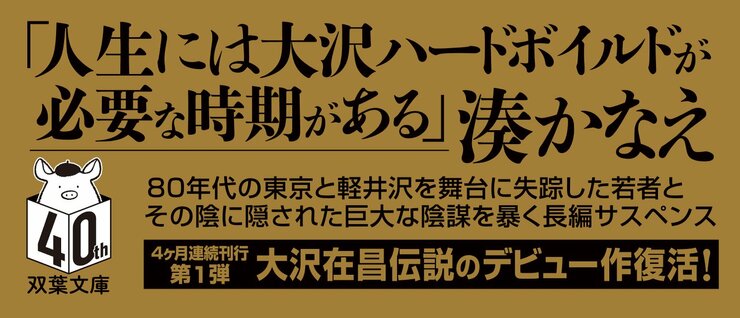

ハードボイルド小説界のトップを走り続ける大沢在昌のデビュー長編『標的走路』が、新装版としてこのたび復刊されました。ファンの間で「幻の長編」と呼ばれる本作は、長らく入手困難でしたが、初版から40年以上の時を経て、再び手に取ることができるようになりました。

本作の舞台は、1980年代。法律事務所の失踪人調査人として働く青年・佐久間公が、銀行頭取の令嬢から失踪した恋人捜しを依頼されるところから始まります。

「佐久間公は若き日の自分の分身そのものです。自分もこの作品を書いていた当時は24歳くらいでしたが、まっとうな人たちが生きる世界と、そうではないグレーな人たちが生きる世界があって、自分はその狭間を行ったり来たりして、色々な人たちを見てきました。その経験がそのままシリーズに活きていると思います。」と語る大沢氏。

80年代の街の匂いや、時代の空気も感じることが出来る本作は、情熱を燃やしながら標的を追う主人公の姿が、執筆当初まだ20代前半だった若き日の大沢氏とも重なります。大人たちの世界に立ち向かおうと藻掻くひとりの男の不器用さを、是非味わってみてください。

『標的走路〈新装版〉 失踪人調査人・佐久間公1』の読みどころを、「小説推理」2024年9月号に掲載された、ときわ書房本店・宇田川拓也さんのレビューでご紹介します。

■『標的走路〈新装版〉 失踪人調査人・佐久間公1』大沢在昌 /宇田川拓也 [評]

ハードボイルドの伝統と革新を併せ持った大沢在昌のデビュー長編。荒々しくも華やかな筆致は、令和の今だからこそ愉しめるはずだ。

あの時代に現れた、新たな風だったことが窺える。

ハードボイルドという海の向こうで生まれた大人たちの様式に、大人に染まり切る以前の都会の若者の精神と文化を織り込むことで、改めてジャンルの神髄を示してみせる。20代前半という若さで、こうした試みに挑戦していた日本人作家は、ほかにいなかったはずだ。

大沢在昌『標的走路』は、1980年に双葉社からノベルス版で刊行された長編作品である。この前年、短編「感傷の街角」での第一回小説推理新人賞受賞がキャリアのスタートに当たるが、最初の書籍化はこちらとなっている。

大手法律事務所に所属し、若者専門の失踪人調査を担当している佐久間公の主人公像は、ハードボイルドの伝統と革新を併せ持っていて、いま見ても強い個性が光っている。

そんな公が朝のランニング中に、何者かの手により愛車に爆発物を仕掛けられる緊迫の始まり。大銀行頭取の娘から依頼される、姿を消した恋人の捜索。その恋人が中東の小さな国からやって来た人物であること。その人物を捜している者たちがほかにもいる波乱の予感──。物語は軽快に進み、国際的な背景の拡がりと公自身に降り掛かる命の危険をスリリングに描きつつ、台風が迫る軽井沢へと舞台を移していく。公や相棒の沢辺が持つ「若さ」という特権が、そう長くは続かない現実。若い人間では太刀打ちできない非情で狡猾な大人たちの世界。それでもなお、ひとりの若き探偵役として貫き通さなければならない矜持。数々の見せ場を通じて、そうしたどうにもならない切なさ、残酷なまでの厳しさ、そして不器用な強さが、ひとつ、またひとつと読む者の胸を打つ。

日本酒造りでは、もろみを搾って酒を採取する際、出てくる順番で名称が変わるという。まだ濁りのある出始めを「あらばしり」、そのつぎの澄んだ部分を「中取り」、そして圧を掛けて搾り切る「せめ」。いま私たちがリアルタイムで追い掛けている「グランドマスター」としての大沢在昌の近年の作品が、成分が凝縮された芳醇にして厚みのある味わい豊かな「せめ」だとするなら、『標的走路』は荒々しくも華やかな飲み口の「あらばしり」といえるだろう。

長いキャリアのスタートを振り返るように読むか、あるいはネットもスマホもなく人間味がより感じられる時代を懐かしむように読むか。もちろん余計な考え抜きに面白本として読むのもいい。装いも新たに復活した『標的走路』が令和のいまどう親しまれるのか、愉しみだ。