2021年に『あの日、松の廊下で』(文芸社文庫)でデビュー以来、他とは一味違った切り口の歴史小説を発表してきた著者初の時代物は、時代小説ファンはもちろん、まったく興味がない人にもぜひオススメしたい一冊として、全国各地の書店員さんから大きな注目を集めている。時代小説の目利き書店員として定評があり、本書のオビにも熱いコメントを寄せてくださった八重洲ブックセンターの内田俊明氏のレビューで、その魅力を紹介する。

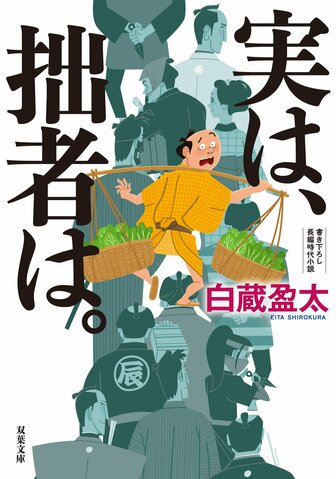

■『実は、拙者は。』白蔵盈太 /内田俊明(八重洲ブックセンター) [評]

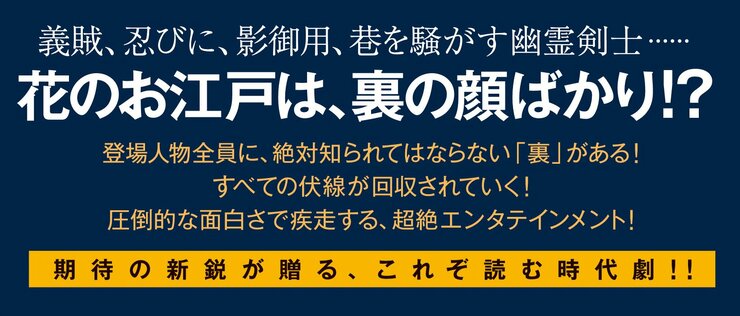

平凡で地味な棒手振りが次々に暴き出す、江戸の巷の驚きの真実。ページをめくる手が止まらないと絶賛の声続々の、書き下ろし傑作時代小説。

時代小説は、ほぼ、2つの物語形式に分けられる。人情話である町人ものと、剣豪や奉行所の役人などを主人公にした武家ものである。

時代小説が苦手という人は、上記2つの、従来からある型にはまったところを好まない人が多い。「町人ものは人情で泣かせようとする筋立てが湿っぽくてあざとい」「武家もののソード・アクションはただの勧善懲悪で深みがない」といった見方もよく耳にする。時代小説好きからすれば「そこがいいんじゃん!」と言いたくなってしまうのだが。

いったんこういう見方におちいった人を、時代小説好きに変えさせるのはとても難しい……のだけれど、それでも「だまされたと思って読んでみてよ!」と強くすすめたいのが、白蔵盈太氏による初の時代小説『実は、拙者は。』である。

白蔵氏はこれまで一貫して歴史小説を発表してきた。その作風は、デビュー作『あの日、松の廊下で』(文芸社文庫)を読めば明確にわかる。フィクションの「忠臣蔵」として知られる、赤穂事件の発端となった松の廊下の刃傷について、白蔵氏は、吉良上野介と浅野内匠頭がそれぞれの信義と立場に忠実であるがゆえに悲劇を招いてしまう様を描き、新解釈を提示してみせた。とても読みやすい軽妙な文体でありながら、歴史上の人物を通じて、現代にも通じる人間関係の機微をていねいに描写し、読みおえた後には深い余韻が残る。

その白蔵氏が、史実を背景としない時代小説を描くとなるとどうなるのか。

本作には大きな特徴がある。身分や立場の違いにかかわらず、ひと癖ふた癖どころではとどまらない、個性的な登場人物たちがからみあって進んでいくこの物語、最初に記した、時代小説の2つの形式「町人もの」「武家もの」が、分かれずに混ざりあっているのである。

読んでいるあいだは、ずっと忙しかった。「えっ!どういうこと?」「謎だわー」「なんでそうなるの!?」「そうきたかー!」「ええっ!またこれわかんないよ!」「こいつも●●かよ!?」「そういうことか!」「まだ謎あったのかよ!」と、何のことだかさっぱりわからないと思うが、読み終わるまでずっと激しく感情がゆさぶり続けられるのである。これほど最初から最後までハラハラドキドキが続く物語は珍しい。白蔵氏は本作では、これまでの深い人間描写は抑えめにし、初めて、読み手をとにかく面白がらせるということに「全振り」している。それでもこれほどの傑作にしてしまうのだから恐るべし、である。

どんな人が読んでも、絶対に楽しめることを約束する。