小説推理新人賞とアガサ・クリスティー賞。ミステリー界をリードする新人賞を同時受賞した著者の新作『予感(ある日、どこかのだれかから電話が)』が刊行された。

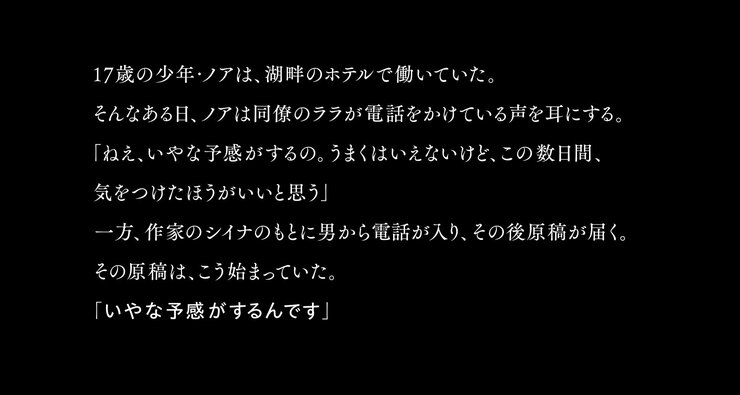

■電話で予感を告げる少女ララ

■犯罪を企てる男ジュン

■犯罪小説が送られてきた作家シイナ。

3つの物語が別の時系列で進行し、ある地点で新しい物語があなたの目の前に現れる、技巧と仕掛けに満ちたミステリーの登場だ。

「小説推理」2022年8月号に掲載された書評家・日下三蔵さんのレビューと書籍の帯で『予感(ある日、どこかのだれかから電話が)』の読みどころをご紹介する。

■『予感(ある日、どこかのだれかから電話が)』 清水杜氏彦 /日下三蔵:評

作家に送られてきた原稿の中には身に覚えのある犯罪をモデルにした小説が書かれていた! いったい、誰が? 鬼才が技巧の粋を尽くした傑作サスペンス!

清水杜氏彦は2015年に第37回小説推理新人賞と第5回アガサ・クリスティー賞を、それぞれ受賞という衝撃的なデビューを果たした。

しかし、7年間で刊行した著書は、今回の長篇を含めてわずかに4冊であり、それだけに、それぞれの作品が粗製濫造とは対極にある質の高さを保っている。

Aの章にはノアという少年が登場する。彼は家族に恵まれず、学歴もないまま、あるホテルの住み込みの雑用係として働いている。彼に仕事を教えてくれたメグという女性従業員は、彼に何も告げぬままホテルを去った。

メグの後にはララという女性が来た。彼女の部屋には電話やパソコンもあるのに、休みの日には何故か公衆電話で誰かと話している。そして、たまたま聞いてしまったその通話は、取りようによっては相手を脅迫しているようにも聞こえるものであった……。

「だれかから届いた原稿」と題されたBの章には、最近、『少女と電話』という作品を出した作家のシイナが登場する。この章では何者かから彼女に『老女と電話』なる犯罪小説の原稿が送られてくる。

これを書いた人物は、彼女が小説の下敷きにした事件の真相を知っているとしか思えない。果して、誰が、何の目的でこんなものを送りつけてきたのだろうか……。

ここまででも、かなりなミステリであることは、想像していただけると思うが、作者はこの先に、さらに大きなどんでん返しを用意して、すれっからしの読者をも驚かせるのである。

作中作と現実が交互に配置されて互いを侵食していく、という趣向は、今年、徳間文庫から復刊されたばかりの都筑道夫の初期長篇『猫の舌に釘をうて』(昭和36年)を彷彿とさせる。

いや、本書の場合は、小説の中に小説があって、さらにそれが現実とリンクする、という入れ子構造に特徴があるので、むしろ横溝正史「蔵の中」(昭和10年)や山田風太郎「死者の呼び声」(昭和27年)に近いかもしれない。

しかし、横溝や風太郎ですら短篇でしか使わなかった仕掛けに長篇で挑んで、見事な完成度の作品に仕上げたテクニックには、脱帽せざるを得ない。

企みに満ちたサスペンスを愛好するミステリ好きの皆さんには、読み逃したらソンと自信を持ってお勧めできる作品の登場である。

『予感(ある日、どこかのだれかから電話が)』の試し読みはこちらから

https://colorful.futabanet.jp/articles/-/1426