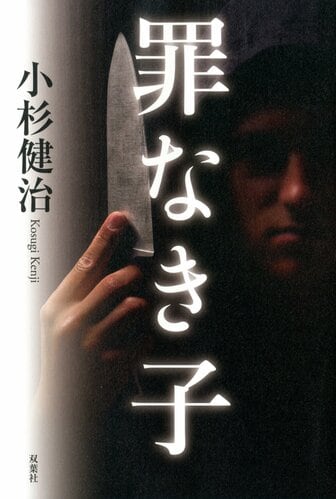

小杉健治がデビュー当初から書き続けている水木邦夫弁護士シリーズの最新作である。初登場作は一九八五年刊行の『陰の判決』、そのときの水木は独立してまだ三年という三十代の情熱的な弁護士だった。

九十年代半ばからシリーズが途絶えていたが、二〇一二年に『残り火』で久しぶりの復活を遂げる。その後の『声なき叫び』、そして本書『罪なき子』は妻を亡くした水木弁護士自身の再生を描くとともに、二十一世紀の現代ならではの事件にベテラン弁護士がその経験で立ち向かう、シリーズの新章と言っていいだろう。

今回、水木弁護士が挑むのは、「死刑になりたいという動機で無差別殺人を犯した青年の弁護」である。美術館のロビーで男が突然刃物を振り回し、その場にいた男女ひとりずつを殺害、取り押さえようとした警備員と、妻をかばって前に出た男性に軽傷を負わせて逃走した。まもなく身柄を確保されたのは片瀬陽平、二十八歳。彼は犯行を素直に認め「死刑になりたかったので、殺す相手は誰でもよかった」と供述した。

一連の報道を見た水木弁護士は、今後起こりうるかもしれない同様の事件を予防するヒントがあるのでは、と片瀬の弁護を買って出る。しかし片瀬から「自分が死刑になるように弁護してほしい」と頼まれて……。

読者を驚かせるのは、片瀬がすでに刑が執行された死刑囚の息子だったという事実だ。自分は何もしていないのに父が死刑囚だという理由で差別され続けた。ならこれは社会に対する復讐なのか? 殺された二人が片瀬を差別したわけではない。だがそんな社会の一員だったというだけで充分だと彼は言う。物語は読者に、加害者の家族に向けられる差別や排斥といった問題を重く投げかける。

だが本書の魅力はそういった問題提起だけではない。最大の読みどころは、巧妙に隠された真実を水木が暴いていくその過程にこそある。次々と明らかになる事実が、いったいどうつながるのか。片瀬が本当に狙っているものは何なのか。実にテクニカルなミステリなのだ。

特筆すべきは、前作『声なき叫び』が検察・警察と弁護士の戦いの物語だったのに対し、本書ではそれらが協力して事件の真相を探る構造になっていること。社会が孕む問題を解決するという司法の役割に、敵も味方もないのだと改めて思わされた。謎解きのサプライズ、骨太なテーマ、司法の意義。手練れの一冊である。