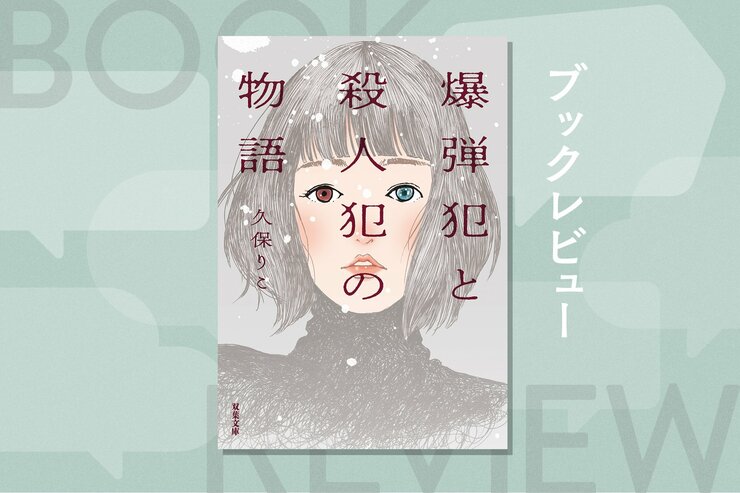

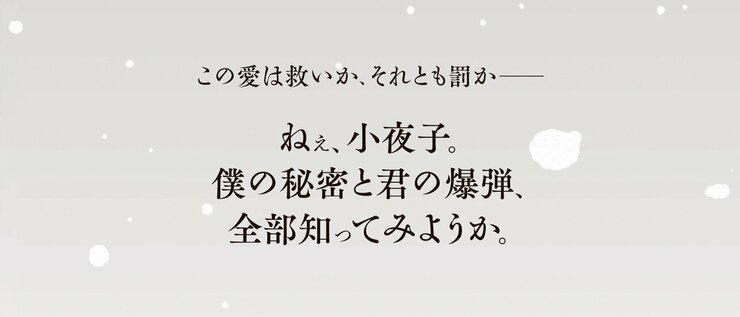

愛する妻が左目を失った理由──それが、かつて自分の手で作った爆弾にあったと知ったら?

秘密を抱えながらの暮らしに、夫は少しずつ「真実」を明かしていくことを決める。綱渡りのように脆く危うい幸福の果てに、待ち受けるものは──。

虚実と愛憎が交錯する犯罪恋愛小説『爆弾犯と殺人犯の物語』の読みどころを書評家・杉江松恋さんの解説からご紹介します。

■『爆弾犯と殺人犯の物語』久保りこ /杉江松恋[評]

物語を読みながら、これは小説でしか書けない作品だ、と思うことがある。

文章によって綴られている、それを読んで頭で理解する、という工程があって初めて成立する物語である。

他の形でこれを表現することは難しいのだろうな、と気づいて嬉しくなる。

同時に、味わっているこの感覚は初読の今だからこそのものなのかもしれない、と気づいて慌てる。ページを繰るごとに気持ちが確信に変わっていき、最初からもっと大事に読んでおけばよかった、と少し後悔する。最後の一行まで読んでしまい、しばし放心する。

久保りこ『爆弾犯と殺人犯の物語』は私にとってそういう小説だった。

本書は連作になっていて、五つの短篇で構成されている。巻頭が表題作で、語り手の〈僕〉は、星子空也という薬品会社の研究員として働く男性である。

「初めて出逢った夜、彼女の義眼に心を奪われた」という印象的な一文からこの小説は始まる。彼女、こと町田小夜子は空也より二つ上の三十二歳、彼から見て右側、つまり左が義眼なのである。義眼になったのは、二十歳のとき、ベビーシッターのアルバイト中に事故に遭ったためだ。公園に放置されていた箱が爆弾だった。中に一つパチンコ玉が入っていて、それが箱を開けた小夜子の目を撃ち抜いたのだ。

十二年前、この爆弾を作ったのが高校で化学部に属していた空也だった。彼は初対面のときから小夜子に心を惹かれるが、「妖しく光を湛えて小さな夜の闇を映していた」義眼を美しいと感じたことがきっかけなのである。自身の行為のせいでその義眼が小夜子の顔を飾ることになったと知り、その感情はもっと強固なものに変わる。

収録作には、共通した一つの主題がある。人間の感情は、ある入力があれば必ず同じ変化が訪れるような機械的なものではなく、どんな出力があるか予測はできず、まして他人には窺い知ることさえできない奇妙なものだ、ということだ。小夜子の義眼に執着する空也がその感情を愛情だと認識するのも奇妙にねじまがっている。現実にそんな説明を受けたら、俄かには信じられないのではないだろうか。虚構の中で、星子空也という人格に与えられた心の動きと共に語られるからこそ、この感情を受け入れる気にさせられるのである。小説だからこその魔術だ。冒頭数ページを読んだだけで、文章の魔力に魅了される。

この表題作によって久保りこは、二〇二一年に第四十三回小説推理新人賞を受賞した。応募時の筆名はくぼりこである。同賞はミステリー界では少なくなった短篇の新人賞であり、第四十三回には二百八十六作の応募があった。このときは同賞出身の大倉崇裕、長岡弘樹、湊かなえが選考委員を務めている。長岡は本作について「全体的に体温が感じられず、なんだかこたつが恋しくなるみたいな変な読後感」があると評している。

言い得て妙で、感情に起伏をもたらすような熱源の存在が希薄な作品なのである。励起状態が訪れないように物語運びは計算されており、それは会話でも徹底されている。たとえば小夜子が自分の作った爆弾で左目を失ったことを知る場面、彼女は「犯人はどうしているのかなぁ」「普通に暮らしていたら許せない」と言ったあとにきつく閉じた目から涙を流し始める。犯人への憎しみが流させる涙であるが、小夜子が抱いている感情が怒りではなく哀しみであると空也は気づく。そして訊ねるのである。

「哀しいの?」

「結婚してくれる?」

「もちろん。プロポーズしたのは僕だ」

見事な無駄のなさだ。何度読み返してもここは惚れ惚れする。二つの疑問符で終わる台詞の間に、他のどんな言葉を挟んでも切れ味の鋭さは失われるだろう。会話で説明しなければ状況を前に進めることができない、凡百の重ったるい小説と本作は一線を画している。

空也と小夜子が幸福な結婚生活を送っている、というのが小説で描かれる現在の状況だ。ここに一つの欺瞞がある。かつて小夜子から片目を奪ったのは空也であり、彼はそのことを絶対に隠しておかなければいけない。すべては秘密の上に、危なっかしく均衡をとっているのである。こうした、嘘や裏切りのように本当であればやってはいけないことの上に偽りの幸福が成り立っているという物語類型は多く存在する。メフィストフェレスに魂を売って成功を手に入れたファウストに倣って悪魔との契約プロットと呼ぶこともある。

こうした悪魔との契約の物語は、してはならなかった出発点の不正が発覚して、主人公が破滅を迎えることになるのが普通だ。物語の摂取量が多い読者ほどそのことをよく知っており、結末を予想しながらページをめくっていくはずである。果たして、そのときはいつ訪れるのだろうか、と。私もそうした読者の一人だった。

「爆弾犯と殺人犯の物語」の美点は、そうした先読みの、さらに上を行く展開を準備していることである。結末は、到底予測しえないようなものだ。登場人物の奇妙な感情の動きを説得力を備えたものとして読ませてくれた文章が、またしても力を発揮する。これ以上はどう書いてもネタばらしになってしまうので、あとは実際に読んでお確かめいただきたい。こんな終わり方をする物語があっていいのか。いいのである。久保りこなら許される。

ネタばらしといえば、前出の小説推理新人賞では本作の題名についても議論があった。「爆弾犯と殺人犯の物語」で、前者として空也が紹介されるのだから、後者も当然登場する。それを表題に謳うのは、ネタばらしなのではないかということである。

なるほど、確かにその通りだ。ここでは殺人犯が何者なのかは書かないが、読者は予想してしまうだろう。でも、いいのである。そこに物語の力点はないからだ。この小説に登場する爆弾犯は、自分の行為で片目を失った女性を愛してしまうという奇妙な心の動きをする人物だった。ということは、もう一人の殺人犯も、当たり前の人間であるはずがない。それ自体では壊れたもの同士が出会ったときに、思いもしなかった化学反応が起きる。そうした不思議を描き、人間にはどうしてそんなことが可能なのだろうか、と読者に考えさせる。それこそが本作の、多くの人に読まれるべき価値なのだ。あくまで体温低く、水面にさざなみ一つ立てることなく、作者はそれをやってのけたのである。稀有なデビュー作だ。

小説推理新人賞では、受賞短篇を連作化したものが作者にとって初の著書になることが多い。久保りこの場合はどうするのだろうか、と初読時には気になった。「爆弾犯と殺人犯の物語」は「小説推理」二〇二一年八月号掲載、その一年後、二〇二二年八月号に第二作の「砂漠にサボテンは咲かない」が発表された。こちらは交通事故によって意識不明状態となり、十二年もの間眠り続けていた青柳雫という女性が主人公である。

十二年間というところに既視感がある。読んでいくとやはりその通りで、雫が事故にあったのは、小夜子が爆弾によって失明したのとほぼ同時であったことがわかる。なるほど、接点はそこか、と思ってページをめくっていくと、またしても奇妙な心の動きが描かれていて、これは油断がならないぞ、と思わされる。詳しくは書けないが、こちらは前作よりも一般的なミステリーのプロットを使った内容なのである。種類の異なるものを詰め合わせて、しかもクール便のように一定以下の温度を保つように配慮されたのが、『爆弾犯と殺人犯の物語』だ。

これ以降の「耳を塞いで口をつぐむ」「僕には印がついている」「奇跡の二人」が書き下ろしである。五篇を収めた単行本は奥付に二〇二二年九月十八日第一刷発行とある。今回が初の文庫化だが、これを機にさらに多くの人に読まれるようになればいいと願っている。

書き下ろしの三作については、連作であるということ以外は余計な情報を入れないようにしたい。ちょっとだけ書くと「耳を塞いで口をつぐむ」は、「爆弾犯と殺人犯の物語」の続篇であることがわかるように書かれていて、そちらにも顔を出していた、ひなちゃんという少女が重要な役割を果たす。久保りこの特徴として、触媒となる登場人物の置き方が上手いということが挙げられると思う。このひなちゃんは真実を求めてどこまでもまっすぐな少女で、嘘の上に人生を築いている空也とは非常に相性が悪い。その二人を組み合わせることで、それぞれの個性が浮かび上がる趣向なのだ。この短篇では嘘という主題が再び俎上に載せられ、月という体感温度の低いモチーフと共に語られていく。「嘘でもいいのに。ううん、嘘の方がよかった」「嘘が素敵なことはよくあることだ」という、小夜子と空也の会話が物語の軸となるだろう。

長岡弘樹が指摘した体温の低さは、読者が直接触れられる箇所が少ないとも言い換えられる。特に「耳を塞いで口をつぐむ」に顕著なのだ。そこに真相につながる手がかりが落ちているように見えるのだが、どうしても触れることができない、という箇所が頻出する。見えているのに触れない。まるで氷の壁にでも阻まれているかのようだ。この短篇ではひなちゃんに続いてもう一人の重要な登場人物が現れ、空也・小夜子と共に四角関係を形成することになる。その間で見えない牽制が行われるので、読者は彼らが守ろうとしているものに近づくことができなくなるのである。物語の欠片の一つは、結局ずっと先まで持ち越される。

物語内時間を経過させるやり方に感嘆させられた「僕には印がついている」、他の四篇とは打って変わって率直な思いが綴られるのに、なぜかやはり体感温度は低いままの「奇跡の二人」と、こうして書いただけではどういう内容なのか想像すらできないであろう二篇が続き、それぞれの間にあった連なりを完成させて本作は幕を下ろす。語られたよりも、語られなかった関係、時間のほうが多かったにもかかわらず、すべてをありありと思い浮かべることができるから不思議だ。

物語要素の欠落は、読者に想像力を働かせることを促すのである。作者の意図はそこにある。謎の物語という形式を持つミステリーの世界に久保りこがやって来てくれたことを私は嬉しく思う。

もっと想像力を、読書に奥行きを。そしてミステリーに嘘の美徳を。