新世代ショートショートの旗手・田丸雅智が紡ぐ物語は、驚きとユーモア、そして少しの切なさが同居する世界。たった数ページで、読む者の心に深い余韻を残します。

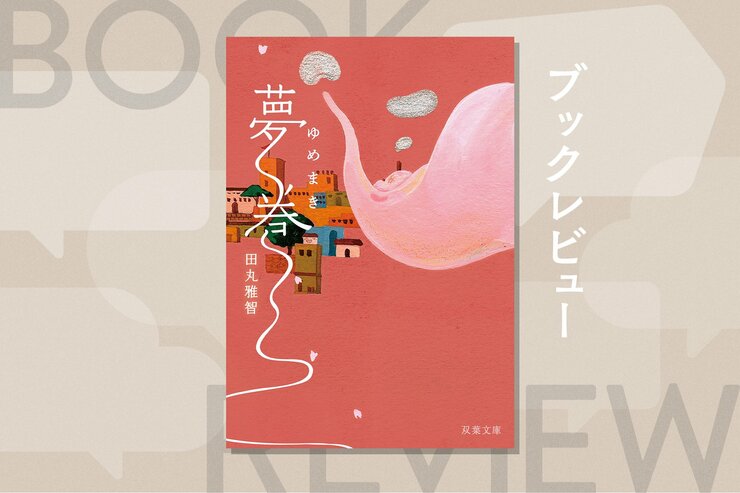

本日放送予定のEテレ「ネコメンタリー」に出演する著者のデビュー作『夢巻』。注目を集めた本書の魅力を、尾崎世界観さん(クリープハイプ)による文庫解説からご紹介します。

■『夢巻』田丸雅智 /尾崎世界観 [評]

田丸さんと初めて飲んだあの日、待ち合わせの時間に遅れて、ずいぶん長い時間、田丸さんを待たせた。四十分だったか、五十分だったか、もしかしたら一時間だったかもしれない。とにかく、田丸さんが一般的な心の広さの持ち主であれば、ここでこうしてこの解説を書く機会にも恵まれなかったと思う。それ程に遅れて、待たせてしまった。

もうあれ以来、あまりにも大きい物を表す時は、「東京ドーム〜個分」ではなく、「田丸〜個分」を使うことにしている。

少しでも遅れを取り戻そうと、駅前を走った。人で溢れかえった繁華街にはどれも似たような店が並んでいて、それは外観だけでなく店名までもがそうで、本当に困った。

着込んだコートの内側を汗で濡らしながら、いや、実際には一番下に着ていたのはTシャツだったから、濡れたのはTシャツですよ。でもこの場合コートの方がお洒落だし、オマケに季節まで一緒に表現出来るから、コートを濡らしてみました。そう、コート濡らしちゃいました。なんだか甘栗のアレ、みたいですね。

それにしても「甘栗むいちゃいました」という商品名から漂うあのそこはかとない、テヘ感。尋常ではないですよね。甘栗をむくという、とてつもなく面倒な作業を請け負ったという自負までをも捨てて、いやむいて、あくまで出過ぎた真似をしてしまいました。あぁ、差し出がましいわぁ、といったあの感じ。旦那の為を思って、常に一歩引いた所に居る出来た嫁みたいな感じ。それをそのままあのような形でパッケージングされた日には、消費者として、思わず手が伸びるというものですよね。

話は脱線していますが、なんだか調子が出てきましたよ。筆が乗ってきました。「筆のっちゃいました」そんな気分です。文庫本の解説なんて初めてのことで、どうして良いのか見当もつかず途方に暮れていたところ、ようやくエンジンがかかってきました。

深い闇の底に差し込むひと筋の光。それを頼りに書き進めていこうと、たったいま心に決めました。あぁいっけねぇ、話を甘栗に戻しますね。(そっちかい)

ぼんやりとした子供の頃の記憶は天津甘栗の匂いがする。人混みの中を両親からはぐれないように、必死になって搔き分ける。後ろをついてくる弟の存在も気にしながら。搔き分けた人混みの中から、風に運ばれてくる天津甘栗の匂い。一際匂いの強くなった場所をのぞき込むと、中年男性が声を張り上げている。「甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜」そこにいる誰もが迷惑そうな顔をしているのは子供の自分にも一目瞭然だった。鼻腔をくすぐる甘い匂いとはかけ離れた、大人達の苦い表情を見たあの時、なんとなく天津甘栗に対するイメージが決まってしまったのかもしれない。

一心不乱に叫び続ける中年男性の声を搔き消したその風に乗って、天津甘栗の匂いは辺り一面に広がっていく。そして、いつの間にか家族の姿は見えなくなっていて、手の中にはさっきまで握っていた弟の短い指の感触が残っている。

中年男性は依然として、怒気をはらんだ声で「甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜」と叫んでいる。周りは知らない大人だらけで、すがるような気持ちで、天津甘栗を売る中年男性を見つめた。その時になってようやく気がついた。この中年男性も見ず知らずの他人だった、ということに。

絶望して歩き出す。途中、心細くなってさっき買って貰ったばかりのキャンディーをポケットから取り出す。棒に刺さって、メダルのような形をしたキャンディーが、目の前で渦を巻いている。キャンディーにかぶせてある透明なビニールを取ると、ほのかに甘い香りがした。

しばらく目の前のグルグルに目を奪われていると、甲高い声をあげる中年女性の壁に取り囲まれる。猛スピードで過ぎ去って行った一団が残した物が、大切なキャンディーをびっしりと埋め尽くしている。あのグルグルはすっかり消えて、中年女性達のコートの生地の繊維が、キャンディーの表面で物悲しそうに風に吹かれている。

さっきまでの不安や寂しさが、一瞬で怒りに形を変えた。

遠くの方からは相変わらずあの声が聞こえている。

「甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜甘栗〜」

今の気持ちにピッタリ寄り添うその声を聞きながら、いつまでも、ついさっきまでキャンディーだった毛だらけのそれを眺めていた。

近頃街中で天津甘栗を見る機会はずいぶん減った。それでも、見知らぬ誰かがむいちゃった物ではなく、自分でむいてからじゃないとどうも食った気がしない、という人だっているだろう。

なんでも、むけば良いというものじゃない。「小さな親切大きなお世話」とはよく言ったものだ。携帯電話やスマートフォンを買った時、買ったばかりのそれを一番初めに店員に触られるあの残念な感じ。

すべての人が皮をむいて欲しいと思っている、そう思ったら大間違いだ。

この本を読んで、小学生の頃、休日に出かけた先で友達に買ったお土産を次の日に学校で渡すまでの、あの感じを思い出した。たとえそれが、どんなにしょうもないキーホルダーでも、渡した相手が心底喜ぶだろうと信じて疑わなかったあの頃のことを。

田丸さんも、話の種を見つけた瞬間からそんな気持ちになるのでは、と思う。どの話を読んでいても、根底には子供のように純粋で切実な気持ちを感じる。

驚かせたい、喜ばせたい、怖がらせたい、笑わせたい、不思議がらせたい。一言で済んでしまう明確な感情をはっきりと感じる。

柔軟な発想は救いだと思う。それは他者にとっても自分自身にとっても。

中学生の頃、音楽をはじめるきっかけになったのは、技術が優れていて完璧で、手の届かない圧倒的なものではなく、普遍的で親しみがあって、手を伸ばせば届きそうなものだった。

田丸さんの話は圧倒的にそれだと思う。自分でも何か出来るかもしれないと思わせてくれるもの。手を伸ばせば届きそうの、「そう」の部分。何かをはじめるきっかけを作るのはいつだってこの「そう」だと思う。

もしも、野球のポジションのショートとは別にショートショートというポジションがあったら。

ピッチャー振りかぶって投げた。打った、三遊間への痛烈な当たり。ショート追いつけない。あっ、しかしショートショートが回り込んでボールをつかんだ、とか。

もしも、ときどき本の隙間にいつの間にか挟まっているあの陰毛が生き物だったら。

悪いことをした人が、想いを寄せる相手に貸した本の間に挟まって、絶妙なタイミングで顔を出したり。良いことをした人が、想いを寄せる相手に借りた本の間から絶妙なタイミングで顔を出して、「あぁ、あの人の陰毛だぁ」と、あの人との距離を近付けたり。

田丸さん、このアイデアどうでしょうか? 良かったら使ってください。

あぁ、駄目だ駄目だ。余計なことをしてはいけない。

田丸さんの甘栗を勝手にむくような真似をしてはいけない。