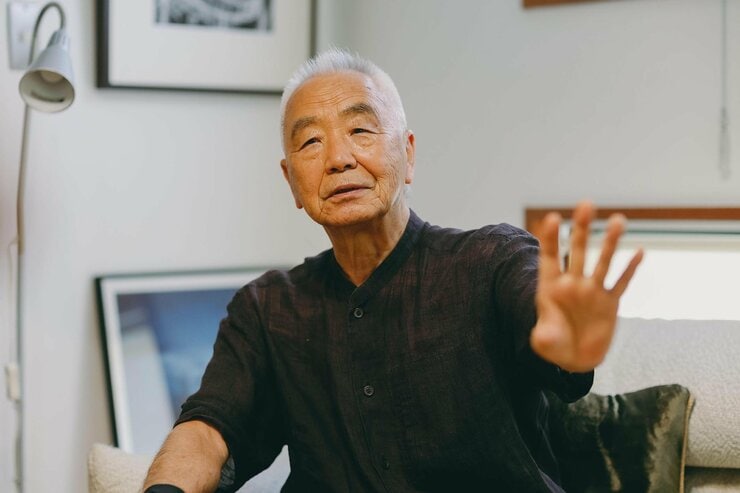

『メメント・モリ(死を想え)』や『東京漂流』など数々の著作で現代社会を鋭く洞察してきた写真家・藤原新也氏が新作『メメント・ヴィータ(生を想え)』を上梓した。コロナパンデミック、世界各地での災害、ウクライナ戦争など、「死」に取り囲まれた世界で、今こそ「生」を意識する強い気持ちが必要であると言う。81歳となり、さらに深化した“まなざし”で著者は何を見て、何を想うのか。藤原新也の現在地を詰め込んだ『メメント・ヴィータ』を中心にお話を伺った。

インタビュー聞き手=武田砂鉄

横紙破りの人間と、過剰な良識で自縄自縛となる社会

──藤原さんが『アメリカ』という作品で、大量生産・消費のアメリカ、そのシステマティックな社会を掴みにいった。今のアメリカは、とんでもない暴君がトップになり、それに対して国の半分の人が理解を示し、あの手口に熱狂する人が世界中にいます。どう見ていますか。

藤原新也(以下=藤原):トランプは言ってしまえば、暴君ネロですね。横紙破りの人間が出てきた。ただ、「コンプライアンス」という難しい言葉を今や誰もが知るようになったように、現代は良識やコンプライアンスに逆に縛られているとも言える。

歴史を辿れば、フランスのルイ14世が圧政を敷いて、その後民衆蜂起でフランス革命が起き、個人の自由と民主主義が生まれました。あれから数百年が経ち、自由と民主主義は善であるという考えが、完全にデフォルトとなったのが今の社会ですね。しかしその自由平等と民主主義そのものが過剰に働き、いつの間にか自分で自分を金縛りにし、身動きがとれない世界が生じています。

トランプはそれを全部壊している。彼は無神経な暴君に過ぎないからそういう社会的意識は当然ないでしょうが、結果的に彼の行動が自由と善で縛られてきた「まやかし」を壊しているとの見方もできなくはないわけです。

アメリカには何度も行っていますが、金持ちや有名アーティストたちの慈善行動ほど気持ちの悪いものはないです。こういうアーティストは皆民主党系ですね。共和党のトランプがそれをぶち壊そうとしているのは非常にわかりやすいです。悪人の彼はなんだ善人ぶりやがってと思っているのかもしれない。

それから、今各地で戦争が起きていますが、戦争とは常に資源の争いという局面がある。トランプという暴君はウクライナ戦争の一面がレアアースをめぐる資源収奪戦争であることを赤裸々に浮かび上がらせました。そういう意味で民主党政権のようにいい顔して裏で何かやっているよりよほどスッキリする。アメリカファーストのトランプが出て日本と米国の安全保障は機能しないこともはっきりしましたし。これは良いことですよ。

──本の中で「ここまで世界を破壊し尽くしたのもひとつの人間の能力ではある。その能力があれば、反転攻勢もできるのではないか」と書かれています。その可能性はどこにあるのでしょう。

藤原:僕は新しいシステムが出てきた時には、何らかの可能性があると思っている。たとえばデジタルカメラが出てきた時に、アナログかデジタルかと二者択一論議があったけれど、今思えば、一つの表現手段が増えたにすぎなかったということです。今はデジタルでしか表現できない画像もある。同じように、ネット世界の中で、今AIは人間の領分を奪い、果ては人を殺すとの言い方もあるけれど、 かつてのデジタルかアナログかと言う論議がそれに似ており、その行く末をあまり短絡的に見ない方が良いと思いますね。

──とはいえ、ネット空間は現実空間と同居し、資本主義と寝そべっていませんか。仮想通貨であろうがなんであろうが、1億稼いだ人間は3億稼いだ人間を妬むことの繰り返しが続くだけではないかと。

藤原:その論議は経済の話であり、3億稼いだ人間が幸福を獲得したかと言うとそんな単純なものではないでしょう。新しく出てきたネットやデジタル空間の可能性にも目を向けるべきという話です。

今無縁社会の言葉が示すように現実世界のコミュニティというのは完全に崩壊しています。そんな中、東日本大震災でさらに共同体が崩れ、人間を庇護する神すら信用できなくなったその時期に、僕はネット空間で新しいコミュニティを作る可能性に関しての試みをしました。

今でこそネットサロンという言葉が生まれていますが、14年前には全くなかった会員制サイトを立ち上げました。それはネットサロンのような収益システムではなく、人と人とが繋がれる千名限定の会費制のサイトです。

それは今では現実空間とは異なるコミュニティを形成していますが、コミュニティであるからにはONとOFFの両輪が必要であり、この14年間の間に数限りなくOFFの場でも人との交流をしています。

今ではそのネット空間の中で現実空間のコミュニティとは異なるタイトなコミュニティが形成されています。

千円の会費で運営していくには厳しい面もありますが、それでは3億稼ぐ入会無制限のネットサロンという形式が人間の幸福に関与しているかと言うと、そうではないでしょう。要は金ではないんですよ。

まだ自分のようなコミュニティ作りは誰もやっていないようですが、僕のサイトでやっているような健全なネットコミュニティが衛星のごとくあちこちにできるのはいいことだと思う。

ただ、それもひとつの組織であり、主宰者が裸の王様になる危険性はありますね。日本人は特にオウム真理教のトラウマがありますから、長を持った組織に拒絶反応が出る。しかしより人生の経験値の高い人間が自分の経験を伝えていく上下関係があるというのはむしろ正常で健全な姿なんですね。

むしろ人間に上下関係がない差別がない「みんな同じ」という感覚のほうが気持ち悪い。その気持ち悪さが今世間を覆っている。

以前、NHKの『ようこそ先輩』という番組に出たんですが、僕はそこで子どもにカメラを持たせ、「自分の嫌いなものを撮ってきなさい」と言った。そして彼らに「なんでこれを撮ったの?」と聞くと、理由を説明してくれる。その写真に自分で何か言葉を書いてみなと言い、子どもたちに言葉をつけてもらった。すると、嫌いだったはずのものが、見つめ続けることで好きになっていくんですね。

その番組を見た人から「藤原さんは上から目線だ」との声が届いた。だけど小さな子どもに何かを教える時に上から目線になるのは当たり前のことです。今テレビでも3歳の子供を君やちゃんではなく「さん」付けするような妙なコンプライアンスがありますがむしろ大人側の保身と責任逃れのように見えます。

──自由に何でもやっていいよと言い続けた結果、分かりやすいもの、はっきりしたものばかりに帰結していって幅がなくなる。教え込まれると「嫌だ」っていう感情も生まれますね。

藤原:そうです。教えられると、それに反発して、自分のオリジナルが出来て来ることだってある。「自由にどうぞ」って言うのはお互いに気持ちいいだけで教えの放棄と同じです。