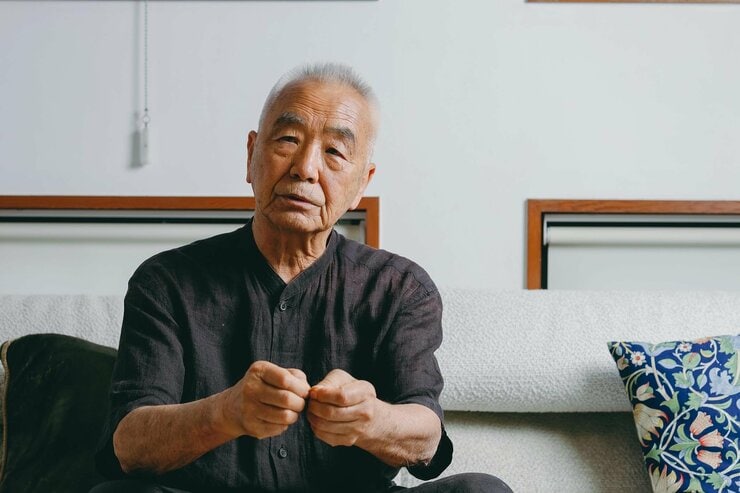

『メメント・モリ(死を想え)』や『東京漂流』など数々の著作で現代社会を鋭く洞察してきた写真家・藤原新也氏が新作『メメント・ヴィータ(生を想え)』を上梓した。コロナパンデミック、世界各地での災害、ウクライナ戦争など、「死」に取り囲まれた世界で、今こそ「生」を意識する強い気持ちが必要であると言う。81歳となり、さらに深化した“まなざし”で著者は何を見て、何を想うのか。藤原新也の現在地を詰め込んだ『メメント・ヴィータ』を中心にお話を伺った。

インタビュー聞き手=武田砂鉄

若者が電車でスマホゲームに没頭する光景は、現代の「拝み」の姿かもしれない

──『メメント・ヴィータ』は2020年に始めたポッドキャストを書籍化した一冊ですが、なぜ「音声で伝える」という手法を選ばれたのでしょうか。

藤原新也(以下=藤原):これまで僕は写真、文章、絵をやってきたが、「しゃべり」をやってこなかったなと思ったのが始まりです。その時に頭に浮かんだのが古今亭志ん生でした。中学生の時に親父がよく聞いていて、とにかく気持ちいい。意味以上にゆったりした声やイントネーションが気持ちいい、あの語りを思い出した。今、 10秒間にどれだけ声を詰め込むかというようなこの時代にああいった自然体を超えた音楽のような喋りがなくなってしまったでしょう。僕もそれをやってみようと思ったんです。

そしてポッドキャストを始めてすぐに、新型コロナウイルスの感染が拡大し、非接触の時代がやってきた。人と人が接触しないというのは、「生きるな」というのと同じことです。そういう時代にポッドキャストをやって、声は「接触」だということに初めて気がつきました。

リモートでの対話は接触とは言えない。画面越しのコミュニケーションは夢の世界と同じで、終わったら頭から消えてしまう。だけど声は機器を通じて音のバイブレーションが伝達され、呼吸する音も、空気を吸う音も、呼吸が乱れる様子も入る。1対1の関係になれるパーソナルなメディアだとわかったんです。

当初は話す内容のプロットを考えていたのですが、それでは声が作り物になって、死んでしまうんです。それで途中から、前の日か当日に思い浮かんだテーマをアドリブでしゃべり始めるようにしたら、「生のボイス」になった。続けていくうちに「藤原さんのポッドキャストを聞いたら眠くなる」という反応が聞こえるようになってきた。これは心地良い声である証なんです。ここだけは古今亭志ん生に似せられたかなと。

──文章を書く時には、書きながら、接続詞を「しかし」にしようか、いや、「ところが」がいいかなと選んでいきますね。でも、話す時には「しかし」と「ところが」のどちらにしようと選びながら話すわけではない。しゃべりをベースにすることで、これまでの「書く」とは違う言葉が出てきましたか。

藤原:その感覚はありました。しゃべる時と書く時では出てくる言葉も内容も変わってきます。しゃべりというのは、文字にすると意味が通らない内容も多いんです。今回、本にする時にあたり、原稿用紙3000枚ほどの原稿に綿密に赤入れをし、700枚程度にまとめました。切り捨てた2300枚の世界の膨大な赤入れは何だったのだと思ったが、だけどそれは氷山の隠れた部分であり、本を支えていると感じています。

──本にするにあたって、どんどん削り、書き足していく。一度、自分が喋った内容について、あらためて考え方を変えることもあったと伺いました。これはどういう体験でしたか。

藤原:自分の考えを変えていくことは、生きていれば起こりうる。それは旅とも同じです。歩き方を変えないと生きていけない世界がある。

僕は頑固そうに見えて、自分で作った道であろうと、意外とパッと変えちゃう。それは柔軟ということではなく、旅と同じで、そうしないと生きていけないから。

──本の中で、宮内勝典さんの言葉「今や世界は品切れ状態だ」が紹介されています。そして、もうひとつ。若い人に対して、これから何十年も生きられると話しかけたら、「いや、ため息が出ますよ」と返ってきた。この2つの言葉が重なり合っているように感じられました。

藤原:異世界で異質のものと出会って自分を修正する、そういう意味での旅は難しくなってきているとは思います。特に70年代中盤から、世界がどんどん平準化していったからです。そして世界は災害、戦争、疫病、とかつてなく閉塞に向かっています。若い人のため息が聞こえる。そんな中、若い人がスマホゲームに没頭している光景を見かけるとそこには逃げと安息の両方があるような気がする。この日本では若い人の経済環境も劣悪です。派遣会社からカスタマーセンターに派遣され朝から晩まで無味な電話を受け続けて、精神も肉体も疲弊していている、そういう非人間的な職業も増えている。そんな人が電車の中でゲームに夢中になって我を忘れている姿は何やら仏壇に手を合わせて無心になる姿と妙に重なることがある。

かつて、多くの家に仏壇があり、おりんを鳴らすとその波動が家中に鳴り響く光景がありました。そのおりんの音の波動に呼吸を合わせ、音が消えるまでに自分の中の雑音を消していく。

電車でスマホゲームに没頭する姿は美しいものではないけれど、それも自分を無にしていくという、一つの現代の「拝み」の姿かもしれない。人間の素性はそんなに変わってないですから。

今この社会は、空間恐怖症のような、空間を埋めなければいけないという恐怖も蔓延しているでしょう。スマホゲームで無になることが必要な人もいるんじゃないかと思う。

──自分は1982年生まれですが、高校に入ったあたりまでは、ポケベルもなければ携帯電話もありませんでした。その日、学校から家に帰ったら、次の日に学校に行くまで誰とも連絡をとらなかった最後の世代かもしれません。明日、あいつと何を話そうか。そこには考える上での「タメ」がありました。

藤原:今はその「タメ」がなくて、 LINEの既読がついたらすぐに返さなきゃいけないというような時代です。若い人の会話を聞いているとレスポンスが早いんですね。考える前にうなずいている。相手に気を遣っているのだろうけれど。他者との思考や考えの違いを埋め合わせていく過程がコミュニケーションだと考えると、同調の中には真のコミュニケーションは無いわけです。

──間を怖がる、そして、異論の発生を怖がるのを感じます。違う考えを言う人は怖い存在であるとする感覚もあります。合わせ続けると疲れますが…。

藤原:同調圧力ですね。 同調圧力とは みんな同じテンポで田植えをやってきた農耕民族の特質ですが、この情報化社会においてもその農耕民族のDNAが消えないばかりか、むしろ増幅している。例えば運動会の競争で優劣をつけないという馬鹿げた学校が出ましたが、どうもそこには戦後の左翼的な考えの風土があるような気がします。 私は右でも左でもないが、この日本は右も左も変なんですよ。

──教育の場面のみならず、就職活動で重視されるのがコミュニケーション能力です。自分と他者がいないと成立しないのがコミュニケーションなので、本来であれば個人の能力でもなんでもないはず。でも、個人として持つべき能力だとされれば、それこそ「レスポンスが早い」になってしまう。

藤原:レスポンスを重視してばかりいると、考える時間を作らないことになる。まだこの世の中のシステムに入っていない子どもは、柔軟に考える力を持っているのに、それを押し潰すのが教育になってしまっている。子どもの判断能力は、大人以上のものがあって、これは嘘だ、これは嘘じゃないという仕分けはすごいものがあるんです。

先日、門司港に帰った時に、友人が経営しているカフェに子どもが描いた絵が掲げられていました。とてもいい絵で欲しくなって、売ってほしいと交渉してみたけど、残念ながら子どもの絵だから売れないという。その絵を描いた子は今不登校になっていて、なぜそうなったか聞くと、絵を描いて先生に見せたら「これじゃダメ、こう描かなきゃ」と言われたそうです。平均値から飛び出した絵は即座に否定されてしまうんですね。その子は絵という自分の心が否定されたことによりそれ以降、不登校になってしまった。絵には人間が出ます。そして絵にはこう描かなきゃいけないという規則はない。

友人でイギリスに留学した中学生くらいの子がいて、その子も本当にいい絵を描くんです。だけどこの前、帰ってきた時に聞いたら、「学校が嫌になった」と言う。その子はクレヨンで絵を描くんですが、クレヨンの色だけでは物足りなくなり、クレヨンをガスで焼いて描いたらすごく気に入った色になった。焦げっぽい赤がスタンダードな色彩の中に混じる。大人の僕が真似したいぐらいの良い色合いだった。でも、「そんなことやっちゃダメ」と先生に言われてしまい、学校に行くのが嫌になったと。これは日本だけではなく、世界同時進行なのかもしれない。

(後編)に続きます