「父を斬れ。斬らねばおまえの生きる場所は、この世にはない」──。北方謙三さんによる剣豪小説「日向景一郎シリーズ」の新装版がこの春、5カ月連続で刊行される。祖父のそんな忌まわしい遺言を胸に、景一郎は流浪の旅へ。18歳の青年剣士は赴く先々で道場を破り、必殺の剣法を次々と身につけていく。そして、父子対決の地へ──。「獣」景一郎の壮絶な生きざまを描くシリーズ第1弾『風樹の剣』刊行直前に、北方さんご本人に話をうかがった。

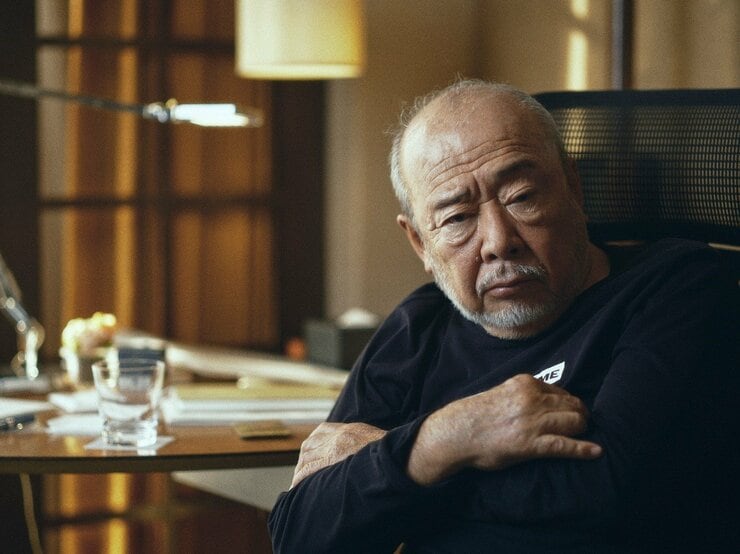

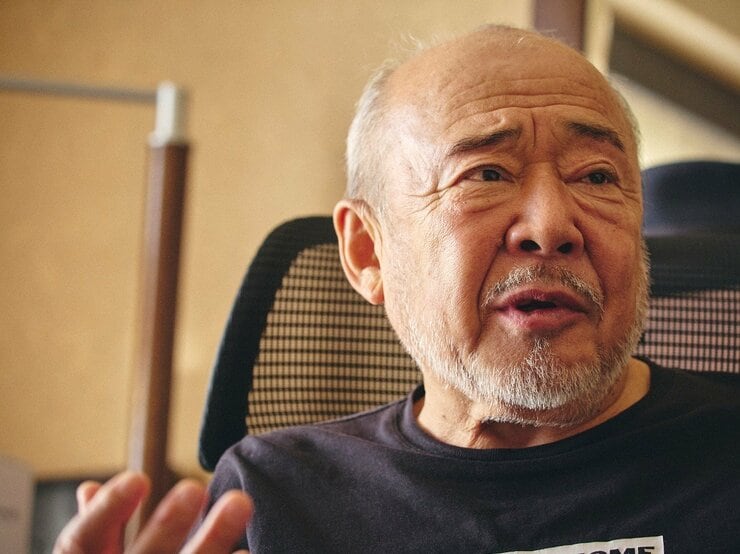

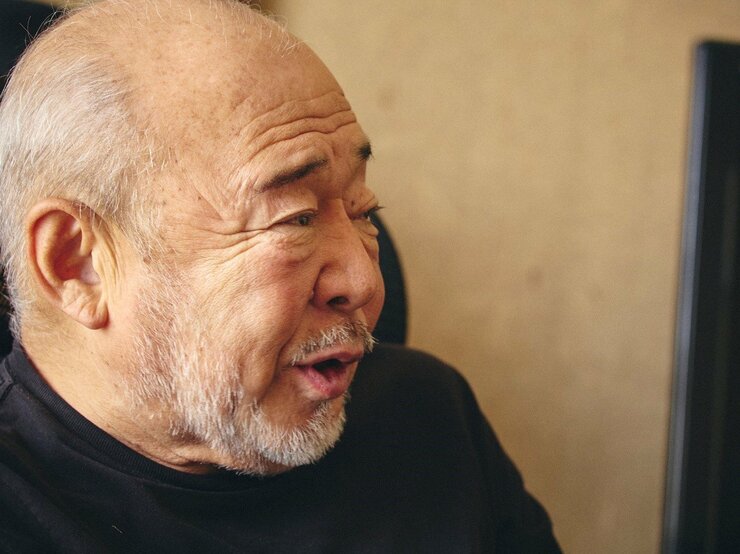

取材・文=加賀直樹 撮影=有村蓮

過酷な試練から「けだもの」へと狂う景一郎

──孤高の剣士だった祖父から「日向流」を叩き込まれた日向景一郎は、祖父の言葉を胸に、幼い頃に姿を消した父を「斬る」ための旅に出かけます。次々と身に降りかかる過酷な試練を、着実にこなし、みるみる狂気を帯びていきます。

北方謙三(以下=北方):まずは景一郎を狂わせてみたかった。臆病な青年が何かを掴んでいく。ただ、日向景一郎が「強くなる」んじゃないんだな。もともと持っている何かを、ちゃんと活かせるのかどうかっていうことですからね。

──成長譚ではないのですね。

北方:「けだもの」の部分はたぶん、人間(誰しも)にあるだろうと思うんですよ。私にもあるんです。でも彼は、剣で斬って生きていかなきゃいけない。その「けだもの」のなり方は、相当強烈にならないと乗り越えられない。だから強烈に書いたつもりです。

──景一郎が舟の操舵を試みる時、「舳先が波を切るのは人を斬るのと同じことだ」と気づく場面があります。こんな一言から、彼にとって「剣」は人生、自分そのものであることが伝わってきます。

北方:剣の魔力は、言葉で言えないですよ。私は剣、5本ぐらい持っているんです。居合抜きをやっています。今ちょっとね、両腕とも上腕二頭筋を断裂しちゃったんで強く振れないんだけど。

──えっ? 本身(真剣)ですか。

北方:本身だよ。1本はなかなか良いのを持っていますよ。もう亡くなったけど刀剣博物館の館長が仲介してくれて。室町時代の刀「備前長船」ですね。スポッと抜いて夜中に見ていると、なんか変な気分になってくるもんね。でも、それは不思議な気分がするだけで、それは何なのかはわかんない。だから、「血を見るといいんじゃないか」と思ったわけ。

──血を、ですか? まさか……。

北方:とりあえず魚釣ってきて、木から糸でぶら下げるんですよ。ぶら下げて、スパーッと斬る。すると血が飛ぶ(笑)。

──良かったです、魚で。

北方:釣ってきて、半分死んでいるからいいけど、そこに生きている動物をぶら下げて斬るわけにいかない。ましてや人なんて絶対斬るわけにいかない(笑)。でも、魚を斬った時、何か、持っていて、グワーッと込み上げてきた。「そこに感覚があれば、それは『小説』になるだろう」と思ったな。結局ね、描写しなきゃいけないんですよ。説明じゃ駄目なのね。

──そのために実際に斬って、血を見る作業をされたのですね。

北方:刀を持っている時の感情として、ふっと、なんか自分の腕みたいになってくるんだ。そんな気になった瞬間、例えば、三畳巻(畳3枚)を斬ろうと思う時、普通にやっただけでは途中までしか斬れない。「スパーンって全部斬り落とそう」と思ったら、とりあえず向かい合って、自分の手になったような気分になった瞬間にダーッてやる。そうすると、斬れるんだよな。

──真剣を持つ人にしか、わからない感覚でしょうね。

北方:真剣は、もういつも振り回していますから。もちろん、他人が見ているところじゃできないから、うちの別荘の庭でやる。周りに家がないから、スパーン、スパーンと。ふだんは一畳巻ね。パンパーンと斬ったりするわけよ。そうすると、対岸のマンションでどうも双眼鏡で見ている奴がいるの(笑)。

──いっぽう、日向景一郎のもう一つの側面として印象的なのが、焼き物を作る人間であるという点です。幼い弟・森之助を育てながら、江戸の薬種屋の片隅で黙々と土をこね、焼き物を作る。いわば動と静の「静」、日常と非日常の「日常」。

北方:「土と対話するだろう」「土と戦うだろう」ってことを考えた。焼き物についての本を読んだ時、「土を練るのはどういうことか」と書いてあったから、そこを工夫して広げ、景一郎の感覚として持たせたんです。要するに、どこかで再生しなきゃいけないわけ、「狂っちゃった自分」をね。正常なものを求め、正常な状態に行くことを作らなきゃいけない。焼き物はすごく適当だったな。自分と向かい合えると思うから。

──いろいろな植物や海藻で薬づくりを試す人物もいますね。

北方:そういうことも、書いていて思いつくんだわ。海藻のすごさとか何とか思いついて、書いてみようと思って。そんなふうに、ふと思いついたものの方がリアリティがあるんですよ。

──景一郎が暮らす薬草園の情景もまた鮮やかに浮かびます。薬草園には、なんと彼が斬った数多の人たちの死体が埋まっているのですね。

北方:死体を肥やしにして埋めているんだからさ(笑)。かなりの数の死体。「桜の木の下に死体を埋めると人が狂う」なんて言うけど、そういうんじゃなくて、死体、死をどうやって捉えるかって時、ひじょうに即物的に捉えると「肥料」なんです。ちっちゃい頃、40~50センチの犬を飼っていた。絵描きだった叔父貴が拾ってきて、自分の家では飼えないもんだから、俺ん家に置いていったんだよ。で、病気だったの。翌日、死んでいたの。その時、庭のバラのそばに植えたんですよ。そうしたら、翌年のバラの色がものすごく鮮やかだったの。それはもう明確に違った。

──景一郎らの性愛の場面もまた、強烈です。まるで地獄と天国の狭間を行くようで、人間として、こんなにも死の近くにまで迷い込むのか、という気持ちになります。

北方:そういうものを書く時、「小説」の一つの本質の中に、願望があるんです。だから私の願望なんですよ。女がもう、半分死んじゃうぐらいにやっちゃうって。こっちはいつも半分死んでいるから(笑)。性愛については、意識の中にどこか強烈に書くしかないって意識がある。日向景一郎や、弟の森之助が、「異様に強い」って書く方が、私の書く人物に対する願望として、いいなと思って書いたんですよ。でも、同時に、どこか俺自身、かなりスケベなところがあるんだと思う。俺だって、『三国志』とか『水滸伝』とか書いていますから。「エッチなシーンすげえ」って言われるもん。(講談師の)神田伯山が、「『三国志』のエッチなシーンでいつも興奮していた」って(笑)。

──人間の芯に近づくような、あるいは、けだものと化すような。

北方:エッチな描写は、団鬼六さんが師匠です。べつに手取り足取り教えてもらったわけじゃないけど、団鬼六の小説を読んでいると、ジーッと細かいものがいっぱい描写されていて、じっくり積み重ねられて、最後の「縛り上げる」描写へと行き着く。それは勉強になったんですね。団鬼六さんが『真剣師小池重明』や『往きて還らず』って小説を書いておられる。リアリティの凄さがある。だけど俺の場合は、特殊な部分を特殊なものとして書いているから、強烈になっちゃうと思うんですよ。小説の中で願望を果たしてさ。

──シリーズ新装版が5カ月連続で刊行され、2025年は日向景一郎に魅了される読者が増えると思います。

北方:むしろ今、読む方が良いかもしれない。それは、昔よりも今の人たちのほうが、価値観がそれぞれになってきて、ゲームなんかを通じて脳内がひじょうに映像的になっているんですよ。そういう人たちが読んだら、ゲームともまったく違う「日向景一郎」の映像が広がっていくのがわかると思います。

──現在77歳。お変わりなくバイタリティに溢れていらっしゃいますね。毎月100枚も原稿用紙に向かうというのは本当ですか。

北方:どうってことないな。いや前は500枚、600枚書いていたもん。腱鞘炎にはならない。俺、まだなったことないから、一生ならないんじゃないの。

──それは文字通り「強靭」でいらっしゃる。

北方:強靭かどうかは別としてね、大変だよ。毎日二日酔いだしね。ホテル暮らしと実家、別荘のトライアングル生活を送っているけど、ホテルだと結構、飲むんだよ。外で食うでしょう。そうすると、酒も飲んじゃうんです。明け方まで飲んじゃう。自宅や別荘にいる時は飲みません。朝5時ぐらいまで調べ物をしているから。

──酔うのと酔わないのと、1日の使える時間がまったく変わってきますよね。

北方:使える時間がいっぱいあれば良いのかどうか、わからないです。そんな計画的にやるわけじゃないから。だから、何か考えていて、ふわっと酔っ払っている時も考えて、しばらく寝て、ガバッと起きた時にサラーッと書いちゃうこともあるし。酔っ払っている最中は書けないですよ(笑)。

※この記事は朝日新聞社が運営する本のウェブサイト「好書好日」が企画・制作しました。

【あらすじ】

孤高の剣士だった祖父から日向流をたたき込まれた日向景一郎。臆病者とそしられ、人を斬ることをためらう齢18の青年は、祖父の言葉を胸に幼少期に姿を消した父を「斬る」ため旅をする。己はなんのために生まれてきたのか。過酷な経験とともに凄味を増していく景一郎の成長と血塗られた生きざまを描く圧巻の剣豪小説、5カ月連続刊行第一弾。