メジャーデビューを果たし音楽シーンで注目され始めたロックバンドで、作詞作曲のすべてを担っていた天才ギターボーカリストのミツトが死んだ。マンションのベランダから転落死したのだ。

ミツトの兄であるギターの海人、ベースの紬(つむぎ)、マネージャーの匠、ドラムのまき、キーボードの慈夢(じむ)。天才ミツトの強烈な磁力に吸い寄せられ、集まったメンバーたちである。その磁石がいきなり消滅した状況で、彼らそれぞれが持つ不安や問題が浮かび上がる。バンドをこれからどうするのか。家族のトラブル。他の仕事の引き合い。自分だけで抱えていた秘密や劣等感。

ミツトが消えたことで、彼らは裸の自分を見つめ直さざるを得なくなる。ミツト無しの自分は何者なのかを、今一度考えざるを得なくなる。それは自分の力で立たねばならないということだ。足掻きながら、傷つきながら、それでも喪失を乗り越えて未来への一歩を踏み出そうとするまでの彼らが第一の読みどころだ。

もうひとつの読みどころは、本編ではすでに亡くなっているミツトの輪郭が、各メンバーのエピソードを通して徐々にクリアになっていく過程にある。

ミツト視点の短いプロローグで、彼が感情を言葉にするのに時間がかかる性質だということが読者に伝えられる。側から見れば過剰に繊細で、度を超えた無口で、躁鬱が激しく、わがままだったミツト。天才肌という表現では追いつかない難しさを持つ彼が、本当は何を考え、どんな人物だったかが次第に明らかになっていく様子は、まるで上質のミステリを読んでいるかのようだった。

自分は空っぽなんだよ、と自らを空洞に喩えたミツトだが、彼は無意識のうちにメンバーにとても大きなものを与えていたことがわかるくだりは実に感動的。同時に、ミツトもまたメンバーたちから様々なものを貰っていたことが話が進むにつれてわかってくる。

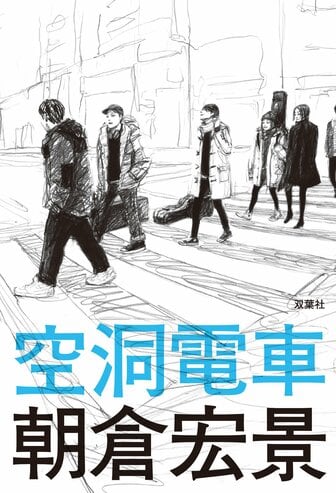

タイトルの『空洞電車』の意味はここにある。人は誰しも空洞を抱えている。けれど人と会い、何かを与えたり貰ったりすることで、その空洞は次第に埋まっていく。そしてそれはまた別の人の空洞へと注ぎ込まれる。そうして人はつながり、受け継がれていく。

本書では音楽が人と人をつなげる手段として描かれていたが、小説もまた同じだ。本書から伝わる温もりは、確かに私の内側を満たしてくれたのだから。