第1回

TSUNAMI

地鳴りで目覚めた。横向きで眠っていた私の耳は、地面を揺らす振動を、直接、脳に届けていたのだろう、いつしか浅くなっていた眠りの中で、どろんどろんという奇妙な音につきまとわれていた。

まだその正体に気づかぬまま、寝返りを打って仰向けになった。ワーゲンバスの天井をぼんやり眺めつつ、自分が今どこにいるのかを束の間見失った私は、子供だった頃になじんでいたあの浮遊感とも孤独感ともつかない感覚に出くわした。

カーテンの向こうが、いつの間にやら暗くなっていた。携帯電話で時間を確かめると、もう午後六時半を回っていた。二時間近くも眠ってしまったのだ。

上半身を起こし、車のサイドガラスにかけたカーテンを開いた私は、驚いた。地響きの正体は、これだったのか。重量トラックが、鼻づらを国道のほうに向けて、ずらっと並んでいた。二トン車や四トン車もちらほら交じってはいたが、大概は十トン車以上の強者ばかりだ。

福島県の二本松辺り。国道四号沿いにある駐車場だった。国道から見て右側には二十四時間オープンのコンビニがあり、左側には、ラーメン屋と定食屋が軒を連ねていた。

しかし、コンビニにはコンビニの駐車場が、定食屋とラーメン屋の前にもまた、この二軒のいずれかに来た客が使う駐車場があった。私がワーゲンバスを駐めたのは、そのふたつの中間に、ぽんと投げ出されたように広がる砂利敷きの駐車場だった。

奥は建築関係の資材置き場になっており、そこの所有と同じにも思えたが、私がここに車を入れたのは、旅慣れた様子のキャンパーが二台、駐まっているのを見たためだった。

コンビニの駐車場に長時間駐車するのは論外だが、時にはこうして空き地とも駐車場ともつかない場所が、コンビニや食堂などに隣接していることがある。そして、キャンパー同士の間では、そういった場所は口づてに広がり、数時間の休憩に使われる。

ここもそんな場所だと判断した私は、愛車のワーゲンバスを駐め、車体後部のベッドに移動して倒れ込むように眠ってしまったのだった。

眠くならない風邪薬、と謳い文句にあったのに、服んだらじきにすさまじい睡魔に襲われ、瞼を持ち上げているのも困難だった。風邪薬のせいではなく、疲労がそれだけ激しかったのかもしれない。旅行雑誌の特集を請け負い、ライターとふたりで東北方面の観光名所をめぐった。北は青森から南は福島までを四日間で回る強行軍。写真の整理を済ませ、今日の明け方にすべてを編集部へ送ったところだった。その途中から鼻水が気になりだし、なんとなく風邪っぽい気がしていたのだ。

私が駐車した時にいたキャンパー二台は、そろって姿を消していた。この地鳴りに恐れをなし、とてもこんなところに長居はできないと判断したのだろう。私も、早々に退散するに限る。

こんな時は、どこか近場の日帰り温泉で体を温めるのが一番だろう。何度か足を運んだことがある岳温泉がいいかもしれない。とりあえず頭をもう少しはっきりさせるためにコーヒーを淹れ出した私は、その途中で尿意を覚えた。コンビニの建物の横には、表から入れるトイレがある。それも、ここがこうしてトラックのたまり場になっている理由のひとつなのだろう。

ジャンパーを着て表に出、思わず肩をすぼめた。十一月の終わり。さすがにこの辺りでも雪はまだだが、寒い。ジャンパーの襟を立て、小走りでトイレに向かった。

大型トラックの前には、ドカジャンと呼ばれる防寒用ジャンパーを着た男たちが群れて立ち話をしていた。

その横を素通りしかけた私は、思わず横目で男たちの手元に視線を走らせた。あろうことか、皆が手に缶ビールを持っている。

だが、すぐに思い違いに気がついた。ノン・アルコールのビールばかりだ。

「どうだい、あんたも一杯。今日は祝いなんだ。仕事柄、ノンアルコールなんだが、俺のおごりさ。よかったら、飲んでくれ」

声をかけられて足をとめると、話の輪の真ん中に立つ男が、私に笑いかけていた。

背は私よりかなり低いが、がっしりとした体つきの男で、同年代に見えた。濃紺のドカジャンにジーンズ、それに、深緑色のニットのキャップ。手には、軍手をはめている。剃ってからそれほど時間が経ってはいないが硬そうなひげが、印象的だった。

私はあいまいに微笑み返した。

「何の祝いなんです?」

一応、敬語を使った。

「何のって言われると困るんだけんど、つまり、婚約祝いさ」

「運転手仲間の?」

「そうだ。連絡を取り合い、こうしてここに集まったのさ」

「おいおい、タっちゃん、はっきり言えよ。おまえさんの祝いだろうが」

やはりドカジャンを来た年配の運転手が、私に声をかけてきた男を冷やかした。ひげの濃い、熊のような大男だった。

「だけど、肝心の婚約者はいったいどうしたんだ? あてが外れた、なんてのはなしだぜ」

別の男がはやし立てると、「タッちゃん」と呼ばれた男は顔を赤らめ、両手をあわてて振った。

「ちょっと道が混んでるんだろうよ。それだけさ。もう少し待ってくれって。な、とにかく前祝いだよ。前祝い。承諾を貰ったら、次は本チャンだ。ビールはたあんと買ってある」

「そうは言っても、アルコール抜きだぜ。これじゃ、小便が近くなるだけだ」

誰かが言った。話の接ぎ穂を捉え、私がトイレに行く途中であることを告げると、何人かが陽気に笑った。

クリーナーの匂いが充満したきんと冷えたトイレで用を足して戻って来たら、「タッちゃん」が待ち受けていて、再びノンアルコールビールの缶を差し出した。

「俺は古館、古館直人っていうんだ。あんた、あのワーゲンバスの人だろ。いい車だが、あれじゃ高速を走るのは一苦労だろ」

私は礼を言って缶を受け取り、エンジンをチューニングアップしていると説明した。

「なるほど、そうかい。ま、遠慮しねえで、飲んでくれ」

私がタブを開けると、古館が周囲の運転手たちに声をかけて盛大な乾杯をした。

二十代から六十代まで、様々な年齢層のトラック野郎たちはみな快活で、エンジン音に負けない大声でよく笑った。中には、二十歳前後の若者や、七十近そうに見える男も交じっていた。

トラックは少しずつ入れ替わった。一台やって来ては一台去り、一台去ってはじきにまた一台がやって来る。それぞれが、荷を抱えてどこかへ向かう途中なのだ。

トラックを操る男たちも、当然のことながら、入れ替わる。

しかし、七時を回り、やがて七時半が近づくと、段々と新たにやって来る車は減り、話の輪からひとり、またひとりと抜け、最後は私も含めて五人が残るだけとなった。

私は風邪気味であるにもかかわらず、話の輪から抜け出せずにいた。適当に中座する、というのが苦手な性分なのだ。

「ノブちゃんは、いったいどうしたんだ?」

「ノブちゃんによろしく」

運転手たちが、口々にそういった発言を残して去って行ったため、古館の婚約者が「ノブちゃん」と呼ばれる女性であることはじきに知れた。だが、「ノブちゃん」は、いくら待っても現れなかった。

「変だな、電話にも出ねえや……。何かあったのかもしれねえ……」

携帯を使い、もうこれで何度めかの電話をかけた古館が、滑稽なぐらいにうろたえ、おろおろと仲間たちの顔を見回した。

「ほおら、言わないこっちゃないぜ。ノブちゃんは逃げたんだよ。ここに来りゃ、おまえのプロポーズを受けなけゃならねえからな」

ひとりが言った。あの熊のような大男だった。

だが、古館が今にも泣き出しそうに顔をゆがめるのを見て、あわてて両手を前に突き出した。

「おいおい、待てよ、冗談だってば。きっと、道が混んでるのか何かさ。もうちょっと待ってみようぜ」

「そうだ。安さんとこで何か腹に入れようぜ」

古館が、いかにもいいことを思いついたというように、右の拳を左の掌に打ちつけた。

「な、もう少しだけつきあってくれよ。あいつが来たのに俺ひとりしかいなかったら、しんみりしちまって可哀想じゃねえかよ」

可哀想なのは、その「ノブちゃん」より、この古館のほうなのだろう。どうやら、今夜は婚約発表ではなく、この古館がみんなの前で「ノブちゃん」にプロポーズをするということらしい。

「まあ、俺は、今夜中に東京へ着ければいいんだけどよ」

痩せた不精髭の運転手が言い、

「どうせ、どっかで晩飯を食うつもりだったんだ。食う間だけ、待ってるか」

もうひとりの四角い顔の運転手も同調し、四人は私に「おまえはどうだ?」と事問いたげな目を向けてきた。

寒空の下に立っているよりは、よほどマシだ。そう思った私は、この連中と同様に人が好いのだろう。

「安さん」とは、大型トラックが並んだ駐車場と隣接した食堂の店主だった。軽い天然パーマがかかった頭髪がすでに薄くなりつつある四十男で、への字形の眉と穏やかな両眼が印象的だった。安さんは厨房担当で、そのほかにふたり、フロア担当の中年女性がいた。態度からして、どちらかが安さんの女房というわけではなく、ふたりとも従業員らしい。厨房の出入り口に近いテーブルには、安さんの娘らしい小学校低学年の女の子が坐り、ノートに何か書いたり、店のテレビをぼんやり眺めたりしていた。

食堂の名前自体は、《ルート・フォー》。国道4号から取ったのだろう。国道4号は、日本橋を起点とし、北関東、東北を縦貫し、本州の最北端である青森まで続いている。総延長が日本一の国道だ。その意味では、トラック運転手たちがたまる店として最適の名かもしれない。表には「定食屋」と「ラーメン屋」の看板が、建物の左右に並んで出ていたが、中はひとつにつながっていて、同じ一軒の店だった。

店内の四分の三ぐらいがテーブル席で、あとの四分の一は畳敷きの小上がりだった。その小上がりに陣取り、それぞれ食べ物のオーダーをし終えた時、入り口の外に誰かが立った。女だった。

入り口のガラス戸は擦りガラスだったが、大人の肩ぐらいから上はガラスの白が徐々に薄れ、素通しで向こうが見える。

「ノブ」

古館がつぶやくように言うのを聞いて、どきっとした。入り口のガラスを通してぼんやりと浮かんだ女の顔が、私には不吉で悲しげなものに見えた。

古館は中腰になり、右手を上げて振りかけたが、凍りついたように途中でやめた。

ガラス戸を開けて店に入って来た女は、疲れ切って見えた。しかし、その時にはもう、不吉で悲しげな雰囲気はかなり押し隠されていた。店に足を踏み入れるとともに、薄いベールを身にまとうようにして、少しだけ余所行きの顔になったのだ。

落ちくぼんだ目を落ち着かなげにきょろきょろさせ、店主の安さんに軽く会釈をすると、私たちのほうに近づいて来た。手足の動きがちぐはぐで、ポニーテールにした髪が、あちこちでほつれていた。

だが、彼女が近づくにしたがって、別の印象が強まった。彼女は確かに疲れ果てて見えたし、どことなく悲しげでもあったものの、両眼には夢見るような光があふれていた。

「アキが生きてた……」

唇が動き、かさかさの言葉を押し出した。

古館は、ぽかんとして両目をしばたたいた。痩せた不精髭の男は小野、四角い顔は平戸という苗字だったが、ふたりが顔を見合わせる。

一番大きな反応を示したのは、熊のような大男の大嶋だった。鼻孔をふくらませ、

「今、何て言った、ノブちゃん……。何て言ったんだ? もう一度言ってくれ」

最初はかすれ声で尋ね、段々と大きな声になった。

「アキが生きてたのよ……」

彼女の声は、相変わらずかすれたままだった。

私たちを前にしているにもかかわらず、その目では何も見ていないように感じさせる。霧の中に立って、その霧の先をぼんやりと眺めるかのようだ。

だが、段々と霧が晴れ、私たちが目の前にいることを思い出した。

「ねえ、みんな喜んで。アキが生きてたのよ。私、この目ではっきりと見たわ」

頬に段々と赤みが差し、両目に喜びがあふれてくる。感動に打ち震え、うっすらと涙が浮かんでいるが、彼女はそれをなんとかやり過ごして泣くまいとしていた。

「まあ、とにかく坐れよ――」

古館が小上がりを移動し、靴下のままで床に降り、彼女の肩を抱いてうながした。

「ああ、ありがとう。タッちゃん。ごめんね、今夜は約束の時間に来られなくって。でも、アキが生きてたのよ。それで、私、あとを追ってたものだから……。だから、この時間になっちゃった……」

「とにかく坐れよ」と、古館は同じ言葉を繰り返した。

彼女がスニーカーを脱いで小上がりに上がると、ほかの男たちが場所をあけ、大嶋が座布団を裏返して敷いてやった。

彼女のフルネームは加賀伸子だと、私はすでに古館から教えられていた。年齢は古館や私と同じか、少し下というところか。ジーンズに黒いフリース、その上に、男たちと同じように大分汚れやしみがこびりついたドカジャンを着ている。

「ありがとう」伸子は礼を言い、「ごめんね」ともう一度詫びた。

彼女の横になぜだか正座した古館が何か言おうとするのを、大男の大嶋が手で制して、

「それで、どこでそのアキらしき男に会ったんだ?」

「アキだったのよ。らしき男じゃないわ。国見のサービス・エリアよ。私、おトイレを済ませて、自販機でコーヒーを買ったの。何気なく売店のほうを見たら、アキがレジを済ませてた。息がとまるほどに驚いたわ。呼びかけようとしたのだけれど、ああいう時って、声が喉に貼りついて出てこないものなのね。それに、足が動かないの……。行ってしまいそうになったので、あわててあとを追ったわ。だけど、人とぶつかっちゃって、手に持ってたコーヒーをかけちゃった。拭いて、お詫びしてるうちに見失ってしまって……、私、泣きたくなったわ……。フードコートのほうへ行ったようだったから追ったのだけれど、もうどこにも見つからなかった。表へ飛び出して見回しても、どこにも姿が見えないじゃない。必死で涙を堪えながら、車の間を縫ってアキを捜したのね。あの津波以来、初めて神様に祈った。祈りなんか通じないって思ってきたけれど、やっぱり祈らずにいられなかった。だけど、そしたら、見つかったのよ……。走り出した乗用車の窓に、アキの横顔が見えたの。でも、腕を振って大声で叫びながらあとを追ったのだけれど、気づいてくれなくて――。だから、私、トラックに戻って追いかけたの。ごめん、タッちゃん。遅くなったのは、そのため。でも、高速だもの、脇道に入っちゃうことはないんだから、飛ばせば、必ず追いついて見つけられるって思ったわ。次のランプで一般道に降りちゃってたらどうしようってはらはらしながら飛ばしたんだけれど、じきにアキの乗る車を見つけられた。これが、その車のナンバーよ」

メモ用紙を差し出す伸子は、興奮で顔を火照らせていた。メモ用紙は、しばらく手で握りしめていたためなのか、細かいしわが寄っていた。

「おいおい、無茶をしないでくれよ。タコメーターで、会社に筒抜けだぜ」

大嶋が、呆れ顔でたしなめた。さっきから、ちらちらと古館の様子を窺っており、何か言えと目でうながしている。

しかし、当の古館は、ちらりとメモに目を向けはしたものの、すぐに視線をそらしてうつむいた。正座し、膝に置いた両手の拳に怖い顔でじっと視線を注ぎ、何も言おうとはしなかった。

そんな古館を見て、伸子は一瞬だけ怯えたような表情をしたが、声はあくまでも明るかった。

「もう、タッちゃん。もう少し喜んでったら。アキが生きてたのよ。私、積み荷のことがあるから、途中で引き返してきたんだけれど、こうしてナンバーを控えたんだもの。大丈夫よね。すぐにアキの居所がわかるわ。ね、そうでしょ」

「なあ、ちょっと待ってくれよ、ノブちゃん。ほんとにそいつは、アキだったのか?」

「そうよ。間違いないわ。この目で見たんだもの」

「――だけども、おまえが大声で呼びかけながらあとを追ったのに、気づかなかったんだろ?」

「それは、車がちょうど走り出したあとだったからよ。しょうがないじゃない。きっと、自分が呼ばれてるとは思わなかったのよ」

「いいや、水谷晃なら、おまえを見間違えるはずがねえよ」

古館は、力を込めて言い放った。水を持って来た店主の安田が、そのグラスを置くこともできずに、その場に立ち尽くしていたが、

「なあ、安さん。おまえも何か言ってやってくれよ。こいつ、水谷の野郎が生きてたって言うんだ」

同意を求められ、人の好さそうな店主は、無言で目をぱちくりさせた。

そのすぐ隣には、調理場に近いテーブルでさっきお絵描きをしていた女の子がいた。安さんの太腿に手を添えて、大人たちの顔を見回している。

「安さんならわかるわよね。アキが生きてたの。私、こういう日が来るって信じてた。喜んでくれるでしょ、安さん?」

安さんは伸子から同意を求められ、いっそうどぎまぎしたらしく、

「良かったね……」

と、かすれ声を出す。

その隣にいる娘がにこにこして伸子の顔を見上げた。

「よかったね。お姉ちゃん」

「ありがとう。今度、リカちゃんに紹介するからね」

伸子は小さな女の子の頭を撫でるうちに感極まり、あふれる涙を懸命に押しとどめた。

安さんは厨房に戻って料理の続きを始めたが、女の子のほうはその場に立ったままだった。大嶋がその子を手招きし、自分の膝に坐らせる。全員が、伸子の次の言葉を待っていた。

「ねえ、タッちゃん。それで、お願いがあるの。私、荷を豊橋まで運ばなけりゃならないんだけどさ、タッちゃんは、これで仕事が上がりって言ってなかった?」

「まあな……。言ったけれどよ……」

「そしたら、お願い。頼まれて欲しいの。このナンバーの車の持ち主を調べてくれないかしら? 警察の友達に頼めば、一発でしょ」

「――警察の友達?」

「ほら、前に一度、一緒に飲んだ人よ」

「ああ、高津か。だけどよ、警察官っていったって、あいつはただの広報係だぜ」

「それだって警察官には変わりないでしょ」

「――」

「ねえ、お願い、タッちゃん」

ノブちゃんは、顔の前で手を合わせた。

古館は助けを求めるように仲間たちの顔を見回すが、トラック運転手たちは皆、渋い茶でも飲んだような顔で黙りこくり、お互いの目をちらちら見交わすばかりだ。

「そんなこと言ったって……、なあ、ノブちゃん。冷静に考えてみてくれよ。こんなことは言いたかねえが、他人の空似なんじゃねえのか……?」

「見間違えようがないわ。私、はっきり見たんだもの」

「でも、あいつが生きてたのなら、なんでおまえに連絡をよこさないんだよ? 変じゃねえか」

「それはきっと、何か理由があったのよ。本人を見つけ出して訊けば、はっきりすることでしょ。ねえ、お願い、タッちゃん。車の登録を調べて」

「俺はさ、おまえが傷つくのを見たくねえんだよ。だってさ――」

言い募ろうとする古館を、大嶋がキャッチャーミットのような手を伸ばしてとめた。

「どうだい、タッちゃん。その高津っていうダチに言って、調べて貰っちゃ。俺たちだって、ノブが見た男がほんとにアキなのかどうか、知りてえや」

「

困惑顔の古館を真っ直ぐに見つめ、大嶋ははっきりと首を振った。

「死体は見つかっていないんだぜ。だから、未だ行方不明ってことだ。どっかに生きてたって、おかしかねえ」

「無責任なことを言わねえでくれよ。水谷のやつが生きてるなら、なぜ七年もの間、ノブちゃんのところに戻らねえんだよ。家族に、連絡ひとつしねえんだ」

「何か事情があったのかもしれねえ」

「事情って、何だよ? どんな事情があるって言うんだ? 他人の空似に決まってる」

「いいえ、他人の空似なんて、絶対にありえないわ。あれはアキだもの。どんなに遠くから見たって、私が見間違えるはずがない。それにね、タッちゃん。変な連中が、アキのことを尾け回してたみたいなのよ。あの人、きっと何かまずい状況に追い込まれてるんだわ。自分では手に負えないのかもしれない」

「――」

古館が苦しげに押し黙る。

さっきからじっと黙って話を聞いていたふたりのうちのひとり、四角い顔の平戸のほうが、遠慮がちに口を開いた。「変な連中ってのは、何なんだ?」

「アキの車を追ってる間にわかったんだけれど、変なふたり組の男が乗る乗用車が、アキの車の後ろにずっとついて走ってたのよ」

「偶然なんじゃないのか?」

「偶然じゃない。あれは、尾けてたんだわ。高速ではずっと同じ距離を置いて走ってた。前の車がランプを降りればわかるぐらいの距離。案の定、アキたちが郡山のインターで降りたら、その車も降りたの。そのあとも、後ろにそっとついてたから、絶対に怪しいわ」

「おいおい、ちょっと待ってくれよ。ってことは、ノブちゃんも郡山の街ん中まで、一緒について走ったってことかい?」

古館があきれ顔で訊く。

「郡山駅の先で、やめたわよ。積み荷のことが気になったし、それにさ、ナンバーがわかってれば、タッちゃんに頼めばいいって思ったから。そうそう、こっちが、尾けてた男たちの車のナンバー。そうだわ、ついでに、こっちも調べて」

伸子はドカジャンのポケットから新たなメモ用紙を出した。それを古館の前に置き、ドカジャンを脱ぐ。店内は暖房でぽかぽかに温もっていて、ジャンパーを着ていては汗ばむほどだった。

「おい、ちゃっかりしてるな」

「ひとつ調べるも、ふたつ調べるも一緒じゃないの。ね、お願いよ」

伸子はぺろっと舌を出すと、両手を合わせて拝む振りをした。段々と快活そうな印象が増していた。

「どうなんだい、タッちゃん。その高津とかってダチに言って、調べて貰っちゃ」

「だけどな……」

大嶋は、つぶやくように言いかける古館を手で制すると、リカという女の子を膝に乗せたままで少し体の向きを変え、今度は伸子の顔を見据えた。

「だけれどな、ノブちゃん。約束してくれないか。タッちゃんが調べて、もしもその男が水谷晃じゃないとわかったら、そしたら、おまえさん、もうすっぱりと諦めるんだ。津波で海に流れたもんが、死んじまったのかどうか、俺にゃわからねえ。もしかして、どっかで生きてるのかもしれねえ。だけれど、もしもこの世のどこかで生きてたとしたって、七年も戻らねえってことは、もう戻らねえってことさ。そうだろ。だから、あんたも、もうアキのことは諦めなけりゃいけねえ。そういうことだ。いいかい?」

熊のような大男のことを見つめ返す彼女の顔に、店の擦りガラスの向こうに立った時と同じ、不吉で悲しげな表情が浮かんでは消えた。たぶん、それは、彼女がひとりでいる時にしか見せないようにしている顔なのだ。

「わかったわ、大さん。あなたの言う意味、わかるもの。約束する。だから、タッちゃん。お願い」

「よし、約束だぞ。それじゃあ、俺が責任を持ってその男の正体を調べてやる。なあに、大丈夫さ。こっちの探偵さんだって、協力してくれるから」

「え……」

ずっと黙って話を聞いていた私は、思わず小さな声を漏らした。

伸子も大嶋も小野も平戸も、そして大嶋の膝に坐ったリカという少女までもが、全員が一斉にこっちを見た。

古館が畳に手をつき、上半身を私のほうに乗り出してきた。

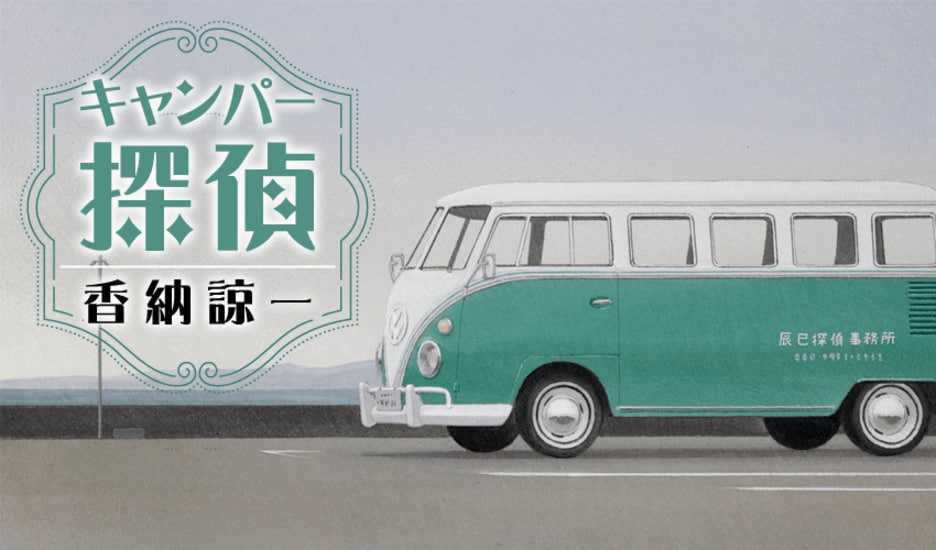

「な、タッちゃん。そうだろ? あんたのワーゲンバスの車体に書いてある文句を、さっき読んだんだ。あんた、正義の味方の探偵なんだろ?」

確かに『辰巳探偵事務所』とは車のボディにあるが、「正義の味方」だなんて謳っていない。それに、いつの間に「タッちゃん」になったのだ……。

「あなた、探偵さんなの」

伸子が、顔を輝かせた。

「それじゃ、ふたり組が悪い連中だったら、アキを助けてあげて」

「頼んだぜ、タッちゃん。こうして一緒に飯を食ってるのも、同じあだ名なのだって、何かの縁だ。よろしく頼む」

両膝に手を当てて深く頭を下げる古館を前に、私は胸の中でつぶやいた。――だから、いつから「タッちゃん」になったのだ。

「ちょっと訊きたいことがあるんですが」

全員に注目されつつ、私は仕方なく口を開いた。

「水谷晃らしき男の車には、ほかには誰が乗ってたんです? 運転してたのは、誰ですか?」

古館が、目をぱちくりとさせた。

「――おい、なんで、車に誰か乗ってたってわかるんだ?」

「さっき、アキたちが郡山のインターで降りたら、と言ったので。車は、その運転してた人間の登録かもしれない」

伸子が顔を輝かせた。「そう言ったかしら……。でも、確かにそうなのよ。運転してたのは、五十前後ぐらいの女の人で、アキは助手席に坐ってたの。やっぱり探偵って、違うのね。お礼は私が払うから、お願い、仕事を引き受けて。私も明日の夕方ぐらいには、届け先からこっちに戻るようにする。だから、それまで、タッちゃんを助けてあげて。あ、そうか、あなたもタッちゃんなのね」

「辰巳です。その運転席の女性に、見覚えは?」

「いいえ、ないわ」

「水谷晃の写真を借りたいんですが。古館さんが、明日、朝から動くつもりならば、夕方まで待たず、先に送ってくれますか?」

「水臭えな。タッちゃんでいいよ。タッちゃんで。そしたら、俺のスマホに送っておいてくれよ」

「わかったわ」

「ほかには何かしておくことは、あるか?」

私は首を振った。

「いえ。とにかく、まずは車を運転していたその女性に、水谷さんの写真を見せて話を聞くことでしょう」

「お願いします。ありがとう」

ぺこっと頭を下げる伸子は、チャーミングだった。三十代であることは間違いないが、仕草自体は高校のスポーツ部にいる女の子のような雰囲気がある。

「食事ができたんだけれど、出してもいいですか?」

厨房から、安さんが声をかけてきた。さっきから、ちらちらとこっちの様子を窺っていたのだ。

「ごめんなさい、みんな、御飯がこれからだったのね。安さん、すぐ持って来て。それと、私にはラーメンとチャーハンのセットを、半餃子をつけてお願い」

伸子はくるっと体の向きを変え、小上がりから両足を下ろした。

「私、ちょっと手を洗ってくる」

と言いながらポニーテールのゴムバンドをはずした。肩よりもちょっと長いぐらいの髪が、やわらかく、そして思った以上のボリュームでふわりと広がり、思わずどきっとするほどに女らしい横顔が現れた。

彼女は髪を結い直すと、

「そうだ、うっかり忘れてた。これ、リカちゃんにお土産よ。もうすぐお誕生日でしょ」

店に入る時に手に持っていた紙袋を、少女に向けて差し出した。

女の子が歓声を上げ、父親が恐縮して頭を下げる。

「申し訳ないな、そんなものを貰っちゃ。いつも、リカによくして貰って、すみません。リカ、ちゃんとお礼を言わなけりゃダメだぞ」

リカの頭を撫でた伸子は、店のサンダルをつっかけて洗面所へと向かった。

だが、その途中で足をとめ、古館のほうを振り向いた。

「そうだ。そういえば、タッちゃん、私に何か話があるって言ってなかった? あれって、何だったの?」

「今夜はいいや。その件は、また今度話そうぜ……。今はとにかく、アキのやつを見つけるのが先決さ」

古館は、泣くような笑うような顔をした。

翌朝、私と古館は、会津若松の駅前で落ち合った。古館が高津という県警の広報に勤める友人に協力を頼んで確かめたところ、伸子から聞いたナンバーの乗用車は、会津若松に住む倉橋怜子という女性のものだと判明したためだった。

昨夜は岳温泉でたっぷり温まったあと、改めて風邪薬を服み、寝袋に湯たんぽを入れて眠ったおかげで、私の風邪はだいぶ良くなっていた。だが、運転中に眠くなったら困るので、今朝は薬を服まなかったせいか、鼻がまだぐずついており、頭もいくらかぼうっとしていた。

古館は、軽自動車を駅前ターミナルの端っこに停め、約束よりも早めに着いた私をすでに待っていた。

車を飛び降り、後ろにつけて停めた私のほうへと走ってくると、

「ありがとうな、タッちゃん。ナビで確認したが、こっから車で十分ぐらいさ。あとについて来てくれ」

今ではもう、すっかり「タッちゃん」と呼ぶことが口に馴染んでいる。せかせかと自分の車に戻ろうとするのを、呼びとめた。

「ちょっと待ってくれ。ノブさんが言ってた、後ろを尾けてたらしい車のほうは、どうなった?」

「ああ、そっちは、東京の品川区に暮らす、池山憲吾って男のものだった」

古館は言うと、ジャンパーから出したメモ帳のページを破いて差し出した。

「これが名前と住所だよ。高津のほうでまた何かわかれば、改めて連絡をくれることになってる」

私はメモを仕事用の手帳にはさんで仕舞った。古館が車に戻る。その車の後ろについて走り出した。

昨夜、安さんの店で夕食を取りながら、ドライバーたちと交わす会話は面白かった。ワーゲンバスとトラックの違いこそあれ、日本中をあちこち走り回っている点では一緒のため、あそこのドライブインや食堂がどうしたとか、あの新道がこうしたから始まり、あの県警のネズミ捕りは気をつけろといった類まで、話のタネはつきなかった。古館たちは私が廃墟を撮影し、写真集を出していることを知ると、自分が知る廃墟をいくつか面白おかしく紹介してくれたりもした。

大嶋と小野と平戸の三人が、それぞれ仕事へと戻るために引き上げたあとも、私と古館のふたりはまだしばらく居残り、遅れて運ばれてきた伸子の食事が終わるのにつきあった。

伸子と水谷晃のふたりが南相馬の出身であると打ち明けられたのは、その時だった。出会いは高校の野球部で、水谷晃はエースで四番、伸子はマネージャーだった。水谷が引退すると同時にふたりは正式に交際を始め、津波で水谷が流された時には、結婚の約束をしていたそうだった。そんな青春ドラマのような話が、世の中には結構あるものなのだ。

水谷は高校卒業後、地元の運送屋でドライバーとして働き出し、伸子は建築会社の経理部に就職した。将来、水谷は、やはりドライバーをしている兄とふたりで、運送会社を興す計画だった。伸子が経理の仕事を始めた理由には、水谷たちが運送会社を始めた時、裏方としてふたりを支えたいという気持ちがあったはずだと、これは伸子が豊橋に向けて走り出したあとで、古館がぽつりと話してくれた。

しかし、津波は、水谷も水谷の兄も呑み込んでしまった。その時、会社にいた兄の遺体は、ほかの従業員と一緒に見つかったが、海岸線の道を走っていて津波に持っていかれた水谷晃のほうは、未だに遺体が見つからないままだった。

「だからさ、ノブちゃんにとっちゃ、婚約者はまだ死んじゃいねえんだ。ある日、ひょっこりと自分のところに顔を出すかもしれねえ。いや、きっと戻って来るはずだ。心のどこかで、そんなふうに思いながら、七年間ずっと生きてきたんだろうぜ」

水谷晃の父親もやはり震災で亡くなり、今ではひとり残された母親が、避難生活を送っているそうだった。

震災から一年ほど経った頃、伸子は経理の仕事を辞めて、みずからが長距離トラックの運転手になった。

「俺がノブちゃんと出会ったのは、その頃さ。女のドライバーってのは、まだまだ変わり種だから、たまり場に顔を出せば目立つだろ。最初は戸惑いがちにぽつんとしてたんで、俺や大さんでいい店を教えてやったり、仲間を紹介したり、あれこれと面倒を見てやったんだ。今じゃあいつも、立派なトラック野郎だよ」

伸子の家族のほうは、家が高台にあったために、幸い、全員が無事だった。

「だけど、ノブちゃんにはきっと、それも気まずいのさ。ひとり残っちまった水谷のおふくろさんに、今でも時々、会いに行ってるらしい」

古館は、最後にそんなことを言ったのだった。

私たちが訪ねたのは、白虎隊記念館に近い蕎麦屋だった。伝統的な日本家屋、といったたたずまいの建物だった。店の裏手および二階が住居らしいのが、見て取れた。車をその蕎麦屋の駐車場に入れさせて貰い、建物の脇に回ってみると、そちらが自宅の玄関になっていた。

「間違いないぜ。住所は、ここだ」

古館が言った。勢い込んだ口調だった。

「水谷晃の写真は、送って貰ったか?」

そう訊くと、抜かりなしと言いたげにうなずき、一枚を私に差し出した。

「プリントしたよ。そのほうが、人に見せやすいだろ。多めに焼いておいた。誰かに渡す必要もあるかと思ってな」

水谷晃は、想像していた通り、スポーツマンタイプの男だった。よく日に灼けた顔に、くっきりとした目と太い眉が目立っていた。鼻筋が通ったなかなかのハンサムで、髪は短く刈り上げていた。会社の証明写真か何かだろうか、きちんとスーツにネクタイを締め、しゃちこばった顔でカメラを睨んでいた。

「ま、俺ほどじゃあねえが、いい男だったよ。ノブのやつ、四枚も五枚も送ってきやがって。一枚ありゃあ、足りるのによ。なあ」

古館が苦笑して言うのにうなずきながら、私は写真を内ポケットに収めた。玄関前には、客用の駐車場とは別に二台分の駐車スペースがあった。乗用車が一台収まっていたので、一応ナンバーを確認したが、伸子から聞いたものとは違う。

ここの住所で間違いがないことを、念のためにもう一度自分の目で確かめてから、玄関脇の柱についた呼び鈴を押した。

少し待つと、家の奥から男の声で返事がして、かなり老齢の男が姿を見せた。

「何の御用です?」

痩せた老人は、濃紺色の作務衣を着ていた。

「忙しいとこ、すみませんね。怪しいもんじゃありませんので。実は、この男を捜してるんですが、知ってますよね?」

古館が水谷晃の写真を差し出してかなり唐突に訊くと、男は写真をきちんと見てくれたが、首を振った。

「いいや、知らんが。何ですね、あんたがたは?」

口調に少し、警戒するような調子がにじんでいた。

「申し遅れて、失礼しました」

私は、きちんと手順を踏んで自己紹介をしたあとで、昨夜の出来事を話して聞かせた。そして、伸子が言ったナンバーを告げると、老人はうなずいた。そんなふうにうなずくだけで、どことなく威厳がある男だった。

「ああ、確かにうちの車だな。だけど、それは娘のだ。昨日は車で出かけましたが、しかし、それ以上のことは、ちょっと俺にはわからないな」

「お嬢さんは、今はどちらに?」

「お嬢さんって言われる歳じゃねえ、ばばあだけど、今日は用足しに出てるよ。ちょっと待ってくれ」

老人は言うと、背後を振り向き、奥に向かって声をかけた。

「おおい、みち子。お客さんなんだが、来てくれ」

じきに、二十代の髪の長い娘が出て来た。快活そうな感じの娘だった。

「孫のみち子です」

老人は、私たちに彼女をそう紹介し、

「おまえ、この写真の人を知ってるか? なあ、昨日、お母さんは、この人とどこかへ行ったのかな?」

大学生ぐらいの年恰好の孫娘は、写真を見つめて首をひねった。

「ええと、どこかで会った人なんだけれど……。名前はちょっと思い出せないわ」

「頼む、よく考えてみてくれ」と、古館が迫った。「昨日、お母さんの車で、一緒に郡山へ行ったと思うんだけれど」

「ああ、それなら、竹内さんよ。昨日は母さん、あの件で竹内さんと一緒に郡山へ行くって言ってたもの」

「ほんとに、竹内というのかい? もしかして、水谷じゃないのかな?」

孫娘は、怪訝そうな顔をした。

「いいえ、竹内さんよ。間違いないけれど。どうして?」

私は伸子という女性の婚約者が震災の津波で行方不明になったことを告げた上で、昨夜、彼女が見たこの竹内という男が、婚約者だった水谷晃という男と瓜二つであることを説明した。

「だからさ、もしかしたら竹内って名乗ってるだけで、本当は水谷なのかもしれないんだ」

古館が言い、孫娘と祖父は、互いの顔を見合わせた。

「竹内さんは、何をしてる人なんですか?」

私が訊いた。

「NPOで働いてるわ。事務所は東京らしいんだけれど、目的が震災の復興支援だから、よくこっちに来てるんです。母さんなら、もっとよく知ってると思います」

「フルネームは、わかりますか?」

「ええと……、ごめんなさい。下の名前はわからないわ」

「NPOの名称は?」

「それも、ちょっと。母さんなら、それもわかると思うけれど――」

「お母さんは、今はどちらに?」

「出かけてます。今、色々あってね。そうだわ、でも、午後の会合には、竹内さんも来るんじゃないかしら。母さん、そんなふうに言ってたと思います」

「どんな会合なんです?」

「だから、復興支援」

「失礼ですが、こちらも被災を……?」

「ここは、母さんの実家。両親は、石巻で小料理屋をやってたんだけれど、父は亡くなりました。私と母は、こうしてお祖父ちゃんのところに避難してるの」

そう答える孫娘の隣で、祖父がぽんと手を打った。

「ああ、思い出した。もう一度、その写真を」

と言い、古館の手の写真に目を凝らす。

「わかったよ。この竹内って人、店に来て、怜子と話してたことがあったな。確か、石巻出身で、やっぱり詐欺被害に遭った人も一緒だった。なあにね、ひどいやつがいて、震災の復興にかこつけて、人を騙し、金を盗って返さないらしいのさ。うちもやられましてね。警察がなかなか取り合ってくれずに困ってたら、この竹内って人が相談に乗ってくれたんですよ。そっか、そしたら、昨夜は、怜子は、この人と一緒に郡山に行ったんだ」

後半は、孫娘を見て確認した。

「だから、そう言ったじゃないの」

と、孫娘が苦笑する。

「もう少し、詳しい話を聞かせて貰えますか。詐欺に遭ったんですか?」

私が訊いた。孫娘は、右手で左手の肘に触りながら、うなずいた。

「そうなの。福島の復興支援だからとか持ちかけられて、ただ同然の山林の土地を勧められたのね。うちだって店がなくなって大変なんだけれど、こうしてお祖父ちゃんたちと一緒に暮らせて、まだ幸せなほうだし、ほかの人の役に立てるならって。お母さんがそう言って、何口か乗ったのよ。でも、何もかもでたらめだった」

「今日は、その詐欺被害者が集まるんですか?」

「いいえ、今日は復興支援って言ったでしょ。母にも私にも、石巻に帰って、元々お店をやってた場所で、もう一度お店を開けたいって気持ちがあるの。いろいろ迷ったんだけれど、そこに暮らしてた私たちが戻らなければ、町がよみがえるわけないもの。死んだお父さんも、きっとそのほうが喜ぶだろうって。竹内さんに会いたいのならば、その会合に行ったらどう? 私からお母さんに電話しておいてあげるわよ」

「会合は、どこで?」

「郡山。会合は午後からなのだけれど、母さんはほかの人と打ち合わせがあるからって言って、もう行ってるの。私はお祖父ちゃんを手伝わなけりゃいけないから、案内することはできないんだけれど、場所を教えましょうか?」

ぜひ、と私たちは応じた。

「そしたら、私から母に電話しておきます。よろしければ、おふたりどちらかの携帯番号を教えてくれますか」

古館が、自分の携帯番号を告げた。

礼を言って引き上げようとする私たちを、娘が背後から呼び止めた。振り返ると、彼女と祖父のふたりが玄関先に並んで立ち、私たちを見つめていた。

「あのぉ、竹内さんが、その水谷さんって人だったらいいですね」

孫娘が言い、祖父がうなずいた。