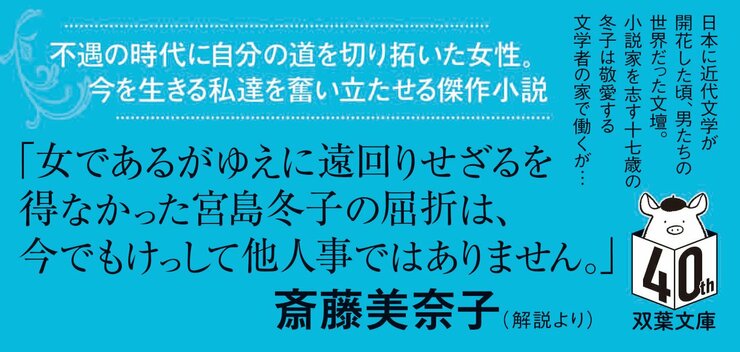

「女が書いたものなんざ」――日本近代文学の黎明期、まだ女性の書き手がほとんどいなかった明治時代。女性の直面する社会的な困難を克明に描き、最後まで己の道を諦めない強さと、最愛の伴侶との絆に胸を打たれる『共謀小説家』がついに文庫化! 現代を生きる私たちに寄り添う、勇気と希望の湧き立つ傑作長編です。

「小説推理」2021年5月号に掲載された書評家・大矢博子さんのレビューで『共謀小説家』の読みどころをご紹介します。

■『共謀小説家』蛭田亜紗子 /大矢博子[評]

夢破れた女は新鋭小説家の妻となり、修羅の道を歩き出した。それは夫のためか、自分のためか──? 明治を舞台に表現者の壮絶な「業」を描く意欲作。

明治も半ばを過ぎた頃が舞台である。

小説家を志す17歳の宮島冬子は、憧れの作家・尾形柳後雄から女の弟子はとらないと断られ、女中として住み込むことになった。男性の弟子たちが文学論議を交わし作品を発表する中、家事に追われる日々。のみならず、柳後雄に押し切られて彼の子を孕ってしまう。

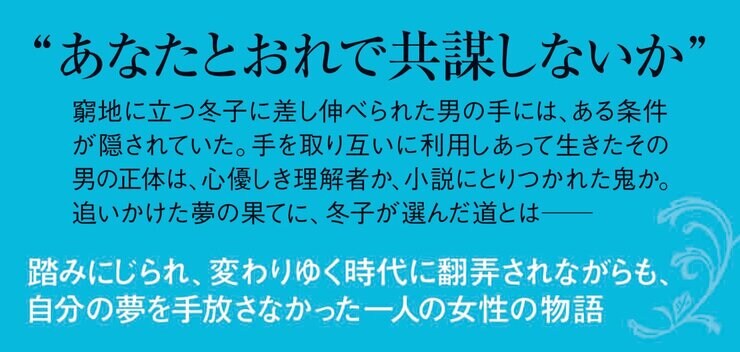

そんな冬子に柳後雄の弟子のひとり、九鬼春明が結婚を申し込んだ。子どもは自分の子として産めばいいという。おりしも九鬼は新進の作家としてその才能が認められつつあり、弟子をとったり作家仲間と集まることもしばしば。冬子は自らの創作欲を押し込めて、母として妻として働くが、その後、思わぬ形で再び筆を執ることになる──。

尾崎紅葉門下の小栗風葉・加藤籌子夫妻をモデルに、大胆な創作を加え、「書く」ことへの業を圧倒的な筆致で描いた物語である。実際のエピソードをこう使うのか、そこにつなげるのかと、その技術に何度も驚かされた。

まず目を引くのは、女性が小説を発表することのハードルの高さだ。夢が潰えた冬子が選んだ道は、夫の名で出すこと。それから「小説家の妻」という立場を利用することだった。だがそれで活字になっても、作品そのものより属性を云々される。書けば書くほど傷ついて、それでも書きたいという思いは止められない。

夫の作品を代作し、プライバシーを晒すような交換日記ならぬ交換小説を書く(小栗夫妻の史実でもある)。それは自己中心的な夫を献身的に支える妻のようにも見え、情熱を内に秘めて爪を研いでいるようにも見える。書きたい自分と、妻・母である自分の間で揺れる描写が見事だ。

特に、女性だけの雑誌「光耀」(モデルは「青踏」)が刊行されたとき、「わずかに生まれる時代を間違えた」と冬子が考える場面が印象的だった。さまざまな分野で、早く生まれ過ぎてしまった女性はきっとたくさんいたことだろう。そんな多くの冬子の嘆きと苦しみの上に、今の私たちは立っているのだ。

そういった冬子の物語とは別に、ずっと疑問に感じていたことがある。春明はなぜ冬子にプロポーズしたのか。その理由がわかった時、背筋を何かが駆け抜けたような感覚を覚えた。そういうことだったのか、とすべてが腑に落ちた。本書は確かに、女性が個として立つことが困難だった時代に抗い続けた冬子の物語である。だがそれだけではないことが終章を読めば必ず伝わるはずだ。