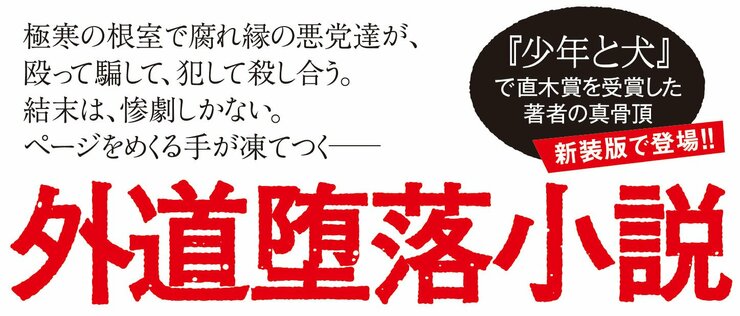

刊行から20年経っても色あせない傑作は、読むと身も心も凍りつく。『少年と犬』で直木賞を射止めた著者の原点はノワール小説。デビュー作『不夜城』から応援し続ける元書店員のブックジャーナリストも度肝を抜かれた暗黒外道小説の読みどころと、馳星周文学の多彩な遍歴をご紹介!

■『雪月夜〈新装版〉』馳星周 /内田剛[評]

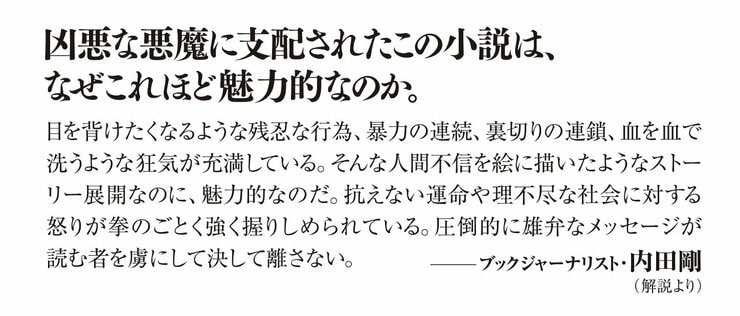

なんと鮮やかにして濃密な暗黒世界なのだろう。ただ視覚的に暗いだけではない。現代社会のグレーゾーンを転々とする登場人物たちの生きざま自体も漆黒の闇に覆われている。この世は右も左も理不尽だらけ。とにかく何もかもが真っ当ではない。あらゆる関係性も嘘と虚構に満ちている。この物語にも目を背けたくなるような残忍な行為、暴力の連続、裏切りの連鎖、血を血で洗うような狂気が充満している。そんな人間不信を絵に描いたようなストーリー展開であるにもかかわらず、なぜこれほど魅力的なのか。凶悪な悪魔に支配されたかのようなこの小説は、抗えない運命や理不尽な社会に対する怒りが拳のごとく強く握りしめられている。そして研ぎ澄まされた刃のような鋭さで情け容赦なく振り下ろされる。圧倒的に雄弁なメッセージが読む者を虜にして決して離さない。まさに問答無用。理屈では語ることのできない不思議な磁力があるのだ。

デビュー作『不夜城』の衝撃はいまだに脳裏に焼きついている。あの時に抉られた心はいまなお身体のなかに大きな洞となって残っている。時代の象徴でもあり、停滞した世の中の空気をすべてなぎ倒してしまうパワーに満ちた物語の登場に度肝を抜かれた。

個人的な話で大変恐縮であるが、この解説稿を書いている僕は1991年から約30年間、書店員として主に文芸書を担当していた。『不夜城』が刊行された96年は西新宿の東京都庁内にあった書店に勤務しており、物語の主戦場である歌舞伎町とは駅の反対側ではあるものの、新宿という街が舞台となったこの強烈な1冊を他のどんな作品よりも高く積み上げて展開したことが懐かしい。そしてまさに飛ぶように売れたのだ。まだ真新しかった象牙の塔のような庁舎。そこから新宿駅へと向かう地下道は段ボールハウスで隙間なく埋めつくされ、間近にある新宿中央公園はホームレスたちの住処となっていた。光と影、色と欲、愛と憎しみが激しく渦巻く場所。この国の繁栄と衰亡の象徴ともいえる新宿。気鋭の書き手がこの捻じれた土地をターゲットにしたことには大きな意味があると強く思った。こうした骨太の物語を売りたかった、読者に届けなければならないのだ、という職業人としての使命も感じた。

『不夜城』が日本のど真ん中に狙いを定めたのに対して、本書『雪月夜』の舞台は日本列島の北の果てである根室だ。北海道生まれの著者の特別な想いも込められているのであろう。

まずはこの街の地霊の叫びに耳を傾けてもらいたい。対岸には豊かな漁場である北方領土がある。近くて遠い楽園だ。地元の人間は政治的な分断で貧しい生活を余儀なくされ続けている。この場所では戦争の傷跡はまったく癒えていないのだ。そんな骨まで凍てつく国境の町でまったく容赦のない修羅場が繰り広げられる。雑誌「小説推理」に連載されたこの物語は99年から2000年という世紀をまたぐタイミングに執筆されている。土地という水平軸だけでなく時間という垂直軸をも意識させる点もまた興味深い。

『雪月夜』の単行本は00年、文庫化は03年の刊行でロングセラーとなっていたが、この度、新装版となって20年の時を経て再び世に出されることは幸いであり、大きな必然性がある。人々が憎しみあう戦争の惨禍、人智の及ばない病原菌の蔓延、地球温暖化にともなう自然災害の増加。貧困化による格差はますます広がり、世界中の闇が深くなっている現在こそ、馳星周文学がたくさんの読者に読まれるべきなのだ。

物語の語り手は内林幸司。細々と漁師として暮らしていた父の背中を見つめながら、寒々しい故郷に束縛されて生きており、金を稼いで街から抜け出すことを夢見る日々を過ごしている。そんな幸司の前に現れたのが幼馴染の山口裕司である。それぞれの幼き境遇にトラウマとも呼ぶべき共通点があり、合わせ鏡のような存在の2人。とある団体に属するために上京する機会もほぼ同じくするなど、切っても切れない腐れ縁を保ちながら、生まれてから20年を一緒に過ごす。反目し合いつつも寄り添っている。この際どい依存関係が切実に身に迫るのだ。互いが嫌悪する場所での再会とはなんとも皮肉な運命でもある。

作品の中で「裕司は幸司を殴る。幸司は裕司に嘘をつく」というフレーズがまるで呪文のように繰り返される。理性を失った暴力と偽りを重ねた日々が、醜い自分をカモフラージュする。生身の自分ではない。仮面を被った姿でしか生きられない哀しき人生。それはこの2人だけの特殊事情ではなく、根室という町が背負った十字架でもあり、隣人の顔も見えなくなった現代社会を映す鏡でもあり、権力の下に生きるすべての弱き者たちに共通することなのだ。

常に精神的にも肉体的にも極限状態であった2人の綱引きに、幸司の弟分・敬二も加わり、さらに危ういトライアングルが形成される。売国奴と罵られながらロシア漁船の乗組員に電気製品を売って生計を立てている幸司。凶悪な反社会組織に身を置く裕司。その裕司の所属するヤクザから2億円という大金を奪って女とともに逃げる敬二。呼び戻されるのは消されていた過去の記憶だ。金はいったい何処に隠されているのか。荒んだ関係の3人の男による血なまぐさくてスリリングな道行きは、ページをめくる度に疾走感が増し、全身がまるごと引きこまれる。

金、女、クスリ、暴力、銃。人間が堕ちていく材料は完璧に揃っている。脇目も振らずに破滅に雪崩れこむ群像劇から暴かれるのは、鬱屈した空気に覆われたこの国の病理。生きるか死ぬかという選択よりも、むしろいかに死に場所を見つけるかという境地の方が相応しいかもしれない。こうした終盤からラストに至る血も涙もないシーンの連続から決して目を背けてはならない。正視した者にだけ欲に塗れた人間の偽らざる本性が見えるのだ。「人は死ぬために生きている」のか、それとも「人はただ生きるために生きている」のか。作中にある問いかけを噛みしめつつ、読後の余韻を噛みしめてもらいたい。