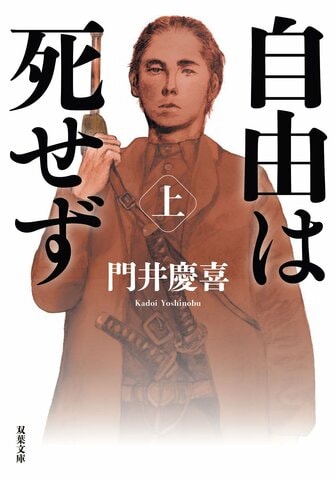

憲法発布、国会開設、庶民の政治参加……。日本の民主主義は「土佐一の悪童」から始まった。板垣退助――志高きひとりの男の生き様に迫る『自由は死せず』の文庫版がついに発売された。直木賞受賞作『銀河鉄道の父』の映画化でも話題を集める歴史小説の俊英、門井慶喜氏に本作についてお話を伺った。

取材・文=河村道子

時勢のなかで本当に活躍できる人とは、心のなかで時勢を疑う心を持っている人なんだろうなという気がするんです。

──“板垣退助”を書きたいと思われたのはなぜだったのでしょうか。

門井慶喜(以下=門井):明治維新後、日本を牛耳っていたと言われているのは薩摩、長州、土佐、肥前の四藩ですが、そこでは士族の反乱が勃発しているんです。薩摩なんか最も新政府の中心にいたはずなのに、最後に一番大きな戦争・西南の役を起こしてしまった。けれど四藩のなかで唯一、土佐藩だけが不平士族による反乱を起こしていない。燻ってはいたけれど、それが反乱にまで至らなかったのはなぜなんだろう? という疑問を、僕はずっと抱いていたんです。

そしてそこには、幕末から明治にかけ、一貫して土佐藩の中心にいた板垣退助の存在があったからだろうなと思い至った。彼はどういう人だったんだろう? 何をして反乱を未然に防いだんだろうという疑問から本作の執筆は始まりました。

──物語は退助の人生を少年期から追っていきます。当時は幼名「乾猪之助」を名乗っていますが、幼馴染「ヤス」(後の後藤象二郎)と連れ立っての「土佐一の悪童」っぷりが痛快です。その天邪鬼な気質も。

門井:普通に考えると、ただの不良ですよね(笑)。物語に著した彼の天邪鬼な気質は、資料にはあっても非常に弱いニュアンスのものだったのですが、退助の言動をつぶさに追っていくなか、僕のなかに浮かびあがってきた退助の人間性を語るうえで、重要なキーワードでした。

──外では豪放磊落な退助ですが、家庭では父の横暴なふるまいに悩み、苦しんでいます。一方で母は退助を思い切り甘えさせてくれる。母の記憶は、「自由とは欲」という、後に退助が発するキーワードにもつながっていきます。

乳のみ子を抱いた物乞いの女性に、姉の着物を与え、激怒する姉の横で、あなたは民々を安らからしめる神童である、と、退助を褒めちぎった母の話は自由民権運動の萌芽にもなっていきますね。

門井:退助の人間像を理解するうえで、その話は強いエピソードですね。これは実際にあったこと。人間の欲望というものをすべて肯定していい、というのがまさに人権論ですが、このエピソードからも、板垣退助の場合は、それが理論ではなく、自分の体験というか、身体感覚、肌感覚としてわかっていたところが大きいんだろうなという気がしました。

自由民権運動の際、言論や知識で退助を超える人はいくらでもいたわけです。けれど人々の尊敬を一身に集めたのは、そうした人たちではなく、退助だった。それは、彼が心の底から、全身で、その運動の根幹にある理論を理解していたためだと思うんです。

──黒船が来航し、尊王攘夷の気運が高まる少年期から青年期、「時勢」を口にする人が多くなっていきます。けれど退助はそっぽを向いている。

後々、彼が飛び込んでいかざるをえないことになる、この「時勢」というものは読み手にも問いを投げてくるようです。

門井:少しでも社会的な変化があると、そこにぱくっと喰いつく人っているじゃないですか。僕はそういう人に対する懐疑があるんだと思うんです。それは一種の人間の継続的な思考とはちょっと違うのではないのかなと。論を立てるのではなく、どこか脊髄反射のような感じがする。でも時勢というものは、人間のそうしたところを誘発する部分もたしかにある。

悪童の退助が世の中に出ていくためには、そうした時勢というものに反発していなければいけないと思ったんです。史実においても、彼は反発し、その後、時勢に乗ってというか、半分巻き込まれるような形でそのなかを進んでいきますが、時勢のなかで本当に活躍できる人とは、心のなかで時勢を疑う心を持っている人なんだろうなという気がするんです。僕自身もそうありたいと思っています。

──そんな退助を時勢に引き込んでいくのは、彼を藩の重要職に抜擢する吉田東洋。退助や後藤象二郎と同じ、馬廻り格の上士(上級武士)でありながら、「制度も役人も古漬けじゃ」と、土佐藩に新風を吹かせていく人物です。

門井:これがひとつの盲点になるわけですけれども、退助の家は、藩のなかで最上級の格の家なんです。幕末土佐というと、坂本龍馬、中岡慎太郎、武市半平太らの名を思いつきますが、この人たちは皆、下級武士。歴史小説でもそうした下層階級の人物が立ち上がって、活躍する話が多いですよね。そして上士は倒されるべき存在、坂本龍馬らの邪魔をする存在であると従来思われてきました。

けれど下の層の人たちだけで、世の中すべてが動いていくことはありえない。彼らに知識を与え、世の中に対しても意識的な上の層の人がいて初めて、下の層の人たちが活躍できる。そして彼らの活躍を見て、上の人たちが我が身を顧みるという相互作用のなかで物事というものは動いていくと思うんです。上士である退助の立場から書くことができた本作は、これまでの歴史小説にはあまり描かれることがなかったものだと自負しています。

──武市半平太、西郷隆盛、坂本龍馬……。現れては消えていく、退助の周りを彩る登場人物たちも魅力的でした。大変な数の登場人物たちに対し、人物造形はそれぞれどのようになさったのですか。

門井:これだけ登場人数が多いですし、実在の人物については、あまり造形しようとは思わないようにしていました。「こういう人だ」とわかるまで資料を読み、それがわかったら書く。言ってみれば、“見たとおりに書く”という書き方を心掛けていました。そうでないとやはり嘘になりますし、自分の頭のなかで造形していくと、同じような人物がたくさん出てきてしまうと思ったんです。歴史というのはこれだけ豊かな世界なのだから、見たままを書けば豊かになるはずだと信じて書いていました。

──そのなかで幼馴染の「ヤス」、後藤象二郎とは生涯にわたり関係を築いていきます。幕末期、退助は討幕、象二郎は大政奉還と志を異にした二人ですが、執筆中、後藤象二郎をどう捉えていましたか。

門井:退助より、ヤスの方がどちらかというと、はちゃめちゃといいますか、失敗が多いですよね。けれど退助にないもの、あるいは退助が目をつぶっちゃったというか、あえて伏せたものを引き受ける役として、ヤスという人は最後までいるので、相互補完関係にある人物なのだと思います。二人は基本的には同じことを見ているんですけど、やっていることは同じではないんですよね。

総論が同じで、各論が違う人同士というのは、ものすごく仲が良くなるか、悪くなるかのどちらかなんだと思うんですけれど、二人は幼馴染ということもあったのでしょうね、生涯を通じて関係を築いていく。こういう人がひとりいるだけで人間の人生って全然、違うだろうなぁと、あの二人の関係はちょっと羨ましく思いましたね。

(後編)──に続きます。

【あらすじ】

土佐藩の上級武士の家に生まれた板垣退助。若い頃は時世に興味なし。藩主の山内容堂に”最悪”と評された男は、幕末の動乱を経て武器を捨て、言論で生きる道を歩む。誰もが政治に参加できる世の中に! と主張し、自由民権運動を推し進めた板垣退助。西郷隆盛、江藤新平、後藤象二郎らと幕末維新を駆け抜けた波乱万丈の生涯を描く。

門井慶喜(カドイ・ヨシノブ)プロフィール

1971年、群馬県生まれ。同志社大学文学部卒業。2003年「キッドナッパーズ」で第42回オール讀物推理小説新人賞を受賞し、作家デビュー。2016年『マジカル・ヒストリー・ツアー ミステリと美術で読む近代』で第69回日本推理作家協会賞(評論その他の部門)受賞。2018年には『銀河鉄道の父』で第158回直木賞を受賞。主な著書に『家康、江戸を建てる』『ゆけ、おりょう』『屋根をかける人』『『定価のない本』『自由は死せず』『東京、はじまる』『銀閣の人』『なぜ秀吉は』『地中の星』『ロミオとジュリエットと三人の魔女』『信長、鉄砲で君臨する』など。