若年性アルツハイマー型認知症と診断された下坂厚さんと、その妻の佳子さんが、診断直後の絶望から立ち直り、人生を前向きに過ごせるようになるまでの紆余曲折の日々。

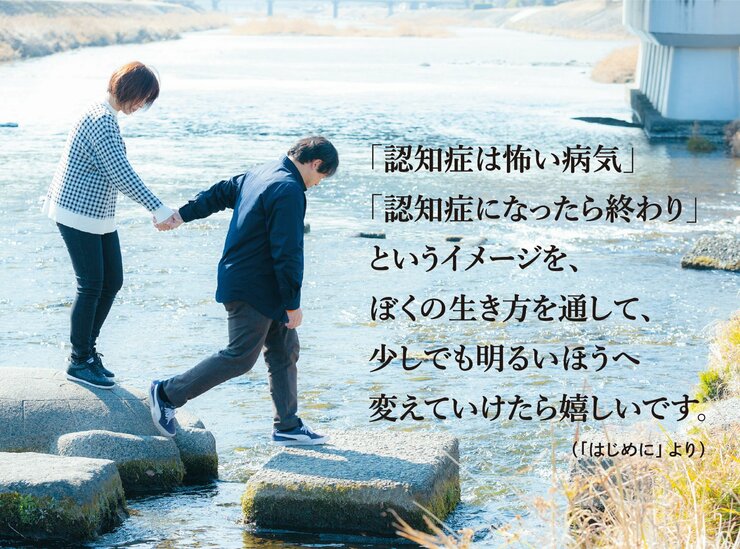

認知症になったら「終わり」なわけじゃない。認知症になっても、好きなことに挑戦しながら、自分らしく社会と関わりを持ち、明るく楽しい人生を続けていくことができる――。そう繰り返し語りかけながら、絶望も希望も抱きしめて、認知症と共に「普通の日々」を生きる夫婦の姿は読む人の心に迫ります。

認知症当事者とその家族だからこそ伝えられる、エール溢れる一冊。本書の構成を担当した、小宮山さくらさんからのメッセージをお送りします。

働き盛りの46歳という年齢で若年性アルツハイマー型認知症と診断された下坂厚さんと、その妻の佳子さん。診断を受けてからの地を這うような絶望の日々。そこからきっかけを経て新たな居場所を見つけ、仲間と出会い、認知症の啓蒙活動を自ら行うようになるまでの心のゆらぎと変遷の日々が、本書ではありのままに語られています。京都に住むお二人とリモート取材を何度も重ね、口述をまとめて構成し、1年以上の時間をかけて作り上げた一冊です。

お二人への取材を重ねるにつれて、私自身が認知症の当事者に対して抱いていた勝手な思い込みはガラガラと崩れていきました。ひとくちに認知症と言っても症状や進行具合は人によってさまざまであり、必要な支援も異なります。「向き合うべきなのは、『症状』ではなく『その人そのもの』」と下坂さんは言います。認知症とは一つの属性であって、当事者本人とイコールで語られるべきものではないこと。認知症になっても自分でできることはたくさんあり、「認知症当事者である」ことと「いきいきと日々の生活を楽しむこと」は矛盾なく両立できるものであることを、下坂さんはご自身の体験を通し、言葉を尽くして繰り返し語ります。

この本はいわゆる闘病記ではありません。悲劇でも、美談でもありません。「泣ける」という言葉で安易に消費されてしまわない、豊かな強さと明るさをまとった、現実を生き、そして未来を見据える二人の「今」と 「これから」がしっかりと書かれた本です。そういう意味では、認知症について語られた本ではありますが、大切な誰かと共に生活を重ねていくことについての話でもあり、ひとりの人間がどう社会と関わって生きていくかという話でもある、とても普遍的な内容になっていると思います。

人生に「どうしようもないこと」が起きた時、隣にいる大切な人と共に、その「どうしようもなさ」とどう向き合って生きていくか? 現在進行形でその答えを模索しながら生きるお二人の姿を追うことで、考えさせられること、新たに気づくことはとても多いのではないでしょうか。

いちばん最初のリモート取材で「どんな本にしたいかというイメージはお持ちですか?」と問うと、下坂さんは「読んだ方が前を向いて一歩を踏み出せるような、ポジティブな本にしたい」と即答されました。そのキッパリとした強さと明るさ、それから優しさが、今でも強く印象に残っています。

私が尊敬してやまないお二人の挑戦の日々を、たくさんの方に知っていただけたら嬉しいです。

若年性アルツハイマー型認知症とは……

認知症は、2025年には高齢者の5人に1人が発症するとも言われていて、いまや誰がいつなってもおかしくない病気です。

その中でも「アルツハイマー型認知症」は脳神経が変性して脳の一部が委縮していく過程で起きる認知症で、記憶が徐々に薄れ、いわゆる「もの忘れ」が起こります。そのほか、判断力が悪くなり、物事の段取りがうまくいかない、日付や時間、自分がいる場所がわからないなどの症状や、言葉が出てこず「あれ」「それ」などの代名詞が増える、お金の計算ができない、などのさまざまな症状が現れます。

一般的には高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症した場合を「若年性アルツハイマー型認知症」と言い、当事者や配偶者が現役世代のため、経済的、身体的、精神的にも当事者とその家族に大きな負担を強いられるケースが少なくありません。