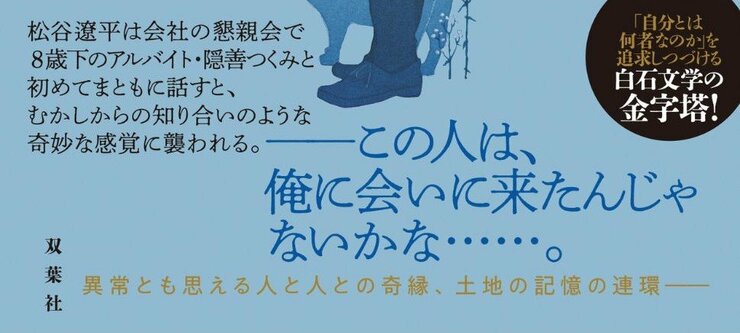

会社の懇親会で8歳下のアルバイトの子と初めてまともに話すと、昔からの知り合いのような奇妙な感覚に襲われた。10年来の恋人がいるにもかかわらず、なぜ彼女に強く惹かれてしまうのか。

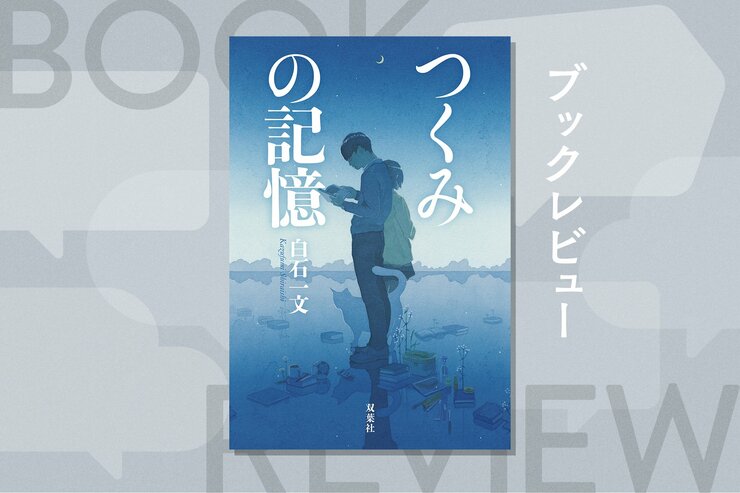

人と人との不思議な結びつき、土地に眠る記憶の連環を描いた白石文学の金字塔! 「小説推理」2025年7月号に掲載された書評家・門賀美央子さんのレビューで『つくみの記憶』の読みどころをご紹介します。

■『つくみの記憶』白石一文 /門賀美央子 [評]

出会いは偶然か必然か。神でさえ抗えない「運命」を描く小さくて大きな叙事詩。

なんとも摑み所がないが、この静謐な読み心地は確かに知っている……。読後、最初に思ったのはそれだった。

ざっくり摘むと、本作は丸の内にオフィスがあるような大企業で働く31歳の平凡な男・松谷遼平が、隠善つくみというファム・ファタルに出会うことで思わぬ人生の変転を迎える物語、ということになるだろう。

だが、恋愛小説ではない。二人の関係性は恋と呼ぶにはあまりに異質だ。“ソウルメイト”のようなぽっと出の概念で説明できるものでもない。

他の登場人物たちも特異だ。遼平がひどい仕打ちで捨てることになった幼馴染の元恋人やグレた弟とその友人、取引先の人物などが次々登場しては、普通なようで普通でない選択を繰り返す。それは時に愚かさすら感じさせるが、彼らもまた単なる行人ではなく、それぞれが重荷を抱えている。よって、本作は群像劇と言っていいのかもしれない。

けれどももっと大きな企図が底にあるのは確かだ。なぜなら、遼平は重大な局面に至ると必ず見えざる手に導かれ、次のステージに運ばれていくのだから。

タイトルの「つくみ」はもちろん遼平の妻の名ではある。だが、同時に土地の名でもあり、そこがあらゆる事象の震源であることが明かされる。しかも、背景には史実上の自然災害……と呼ぶにはあまりにおとぎ話めいたカタストロフィが見え隠れするのだ。

終章が近づくにつれ、生臭い男女の業を描いていたはずの物語がどんどん地上の営みを離れていく感覚が積み重なっていき、読了後はついに冒頭に記したような茫漠たる既視感に襲われたわけだが、やがてふと腑に落ちた。

ああ、これは“運命”そのものを描く小説なのだ、と。まるでギリシャ悲劇やアーサー王の物語のように。

現代日本を舞台とする非英雄の叙事詩。類を見ないこの読み心地は、“小説”を愛する向きにこそ試してみてほしい。