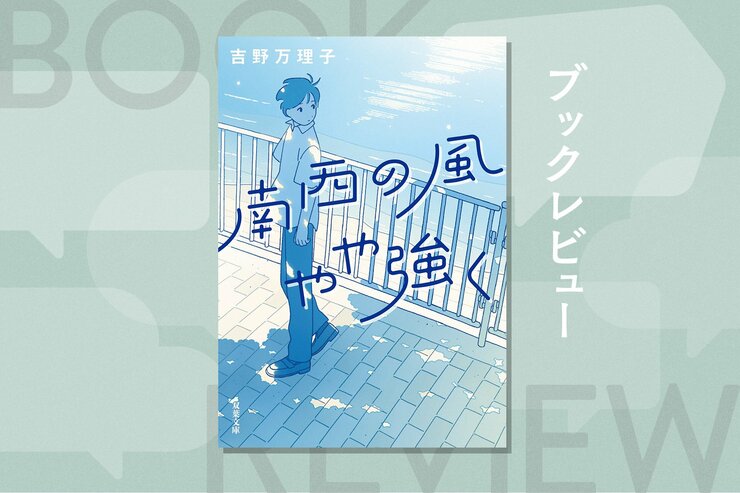

児童書から大人向けまで縦横に活躍する吉野万理子の傑作青春小説『南西の風やや強く』がついに文庫化された。鎌倉の海辺の町を舞台に、ひとりの少年の12歳から18歳までの成長を描いた、瑞々しくも、切なくほろ苦い作品だ。

本書の読みどころを、小説家・松樹凛さんによる文庫解説からご紹介します。

■『南西の風やや強く』吉野万理子 / 松樹凛[評]

誰にでもきっと、生涯忘れないだろうという夜がある。実際に覚えているかどうかは問題ではない。決して忘れることはないだろうと、確信できるほどの鮮やかさを持った夜のことだ。本書『南西の風やや強く』もまた、そうした濃密な一夜とともに幕を開ける。

舞台は鎌倉。親に言われるがまま、難関中学を目指して勉強漬けの日々を送っていた狩野伊吹は、真夜中の神社で憂さ晴らしに他人のおみくじを破いていたところを、クラスメイトに見られてしまう。しかも、相手はクラスで一番背が高く、大人みたいに声の擦れた「絡まれたくねー」男子、石島多朗だった。どうにかその場を誤魔化した伊吹だったが、多朗の突然の提案によって、真夜中の冒険に連れ出されることになる。優等生の伊吹とヤンキー少年の多朗。正反対の道を歩んでいた二人は、一夜の冒険を通じて次第に打ち解けていく。実に心躍る幕開けだ。

本書は青春小説の名手、吉野万理子による連作短編である。「十二歳」「十五歳」「十八歳」と題された三つの章によって構成され、東大卒の天才エリートを父に持つ少年、伊吹の六年間を、それぞれの年齢の三つのエピソードで描き出す。

第一章にあたる「十二歳」は、主人公の人生を変えた一夜を描く、透明感に溢れた青春小説だ。もともとは「小説新潮」2011年11月号に掲載された短編「南西の風やや強く」を加筆したもので、そこに新たな二つの章「十五歳」と「十八歳」を書き下ろしたものが本書『南西の風やや強く』である。そのため、「十二歳」はその後の二章と比べても、独立した短編としての色合いが強い。思春期に差し掛かった男子二人の、ぎこちなくも生き生きとした会話、記憶に焼きつく鮮やかな夜の風景、この先の人生が決定的に変わっていくだろうという確かな予感──。一本の短編として申し分なく端正に仕上がったこの章には、けれど人生と同じで続きがある。これこそ、本書がありきたりな青春小説と一線を画し、一筋縄ではいかない所以である。

続く「十五歳」で描かれるのは三年後、中学三年生になった伊吹の姿だ。「十二歳」のラストで親への反抗を決意した伊吹は、自分の意志で地元の公立中学へと進学し、クラスメイトの由貴に淡い恋心を抱く。中学受験を辞めて以来、父親とはほとんど口を利いていない。絶対的だった父親に逆らい、自由を掴んだはずの「十五歳」の日々は、けれど唐突に終わりを迎えることになる。思春期特有の自尊心──自分はもう一人前の大人だというそれ──を容赦なく砕かれる終わり方はいかにも皮肉だが、反抗という幻想が崩れても、彼の人生はなお続く。

「十八歳」。大学進学を控えた伊吹は、予備校に通いながらも物書きの仕事に憧れ、週刊誌への投稿を続けていた。自分の文章で稼いでいくための腕試しである。反抗期を終え、父親とも「仲の良い」家族を演じられるようになった彼は、中学時代からの初恋相手、由貴との距離を少しずつ縮めながら、順調な日々を送っている。だが、文化祭の日の出来事をきっかけに、十八歳の日常は再び音を立てて崩れていく。その先に訪れるラストは痛々しく、現実のままならなさに満ちているが、同時に「十二歳」の夜とはまた別種の爽やかさを湛えてもいる。

十二歳、十五歳、十八歳。これらに共通するのは、〈終わり〉の年齢であるということだ。十二歳は小学校生活の、十五歳は中学校生活の、そして十八歳は高校生活の終わりである。三つの章はどれも、狩野伊吹という語り手が過ごしてきた日々を振り返る形で始まり、その日常の破れ目とともに終わる。本書を貫いているのは、この〈終わり〉の感覚に他ならない。「十二歳」で前向きな決意とともに描かれていた〈終わり〉は、けれど「十五歳」「十八歳」では自らの意に反して突然やってくる暴力的なものでもある。

もちろん、終わりは同時に新たな始まりでもある。十代の若者にとって、終わりは常に始まりであり、始まりは終わりなしには訪れないものだ。仮初の終わりを繰り返すことで人生は続く。それまでの日常を終わらせる(される)ことなしに、人生は前に進まないという焦りにも似た若者たちの心情を、作者である吉野は瑞々しく描いてみせる。重苦しい展開の続く本書が、それでも青春小説であり続けるのは、この瑞々しさゆえだろう。

一方で、こうした仮初の終わりに対置されるものがある。決して始まりを伴わない本当の「終わり」、すなわち死である。

直接描かれることこそないものの、死の気配は本書のいたるところに潜んでいる。多朗は父親をバイク事故で亡くしたことがトラウマで、今でもバイクを見るだけで吐いてしまう。由貴はペットの死にショックを受け、道を普通に歩くことさえできなかった過去を持つ。「どんな生き物も、見たくない。死ぬ瞬間」と彼女は伊吹に言う。二人が会話するその傍らでは、瀕死のセミが最期の力を振り絞ってもがいている。

語り手の伊吹は、多朗や由貴と異なり、そうした死の恐怖と上手く距離を取っているように見える。そのための手段の一つが、物語である。十二歳の伊吹は夜の海辺を歩きながら、多朗に自分で考えた怪談を聞かせる。海に浮かぶ女の腐乱死体と、その死体をブイだと思い込んで縋りつき、溺れた男の話だ。伊吹はフィクションの中で死を弄ぶことで、自分よりずっと屈強に見えるクラスメイトを脅かしてみせるのである。

虚構を現実のように語ること。あるいは現実を虚構のように語ること。それが十二歳から十八歳になるまで変わらない、伊吹の一貫したスタイルである。彼は現実と虚構の狭間に立ち、その境界を自分に都合よく捻じ曲げてみせるのだが、「十八歳」において、自分が弄んでいた当の現実から手痛いしっぺ返しを食らうことになる。それまで目を逸らしていた死の気配に、ついに追いつかれてしまうのだ(しかも、作者はその予兆を──彼が見過ごしてしまっていた──現実の描写の中にきっちり埋め込んでみせている)。

「(お話の)ネタにできるからいいよね?」と、突き放すようにある人物からぶつけられた言葉は伊吹の心を深く抉り、同時に読み手の心にも傷痕を残す。それは伊吹のみならず、物語に関わるすべての人間に向けられた言葉でもあるのだ。

虚構は──物語は、「死」という現実の前には無力である。十八歳の伊吹たちは現実のままならなさ、それぞれの「それどころじゃない」の前に立ち尽くし、次第に離れ離れになっていく。だが、それが全てではない。本書が最後に提示してみせるのは、おぼろげながらも確かな希望だ。

「十八歳」の終盤、伊吹は多朗の手引きによって、父親の本心を偶然にも知ってしまう。彼にとって常に絶対的で、どこまでも前向きな強さを持っていたはずの父。そんな父が漏らした本心はひどく後ろ向きで、「生きていくこと」への恐怖とでも言うべき、弱々しいものだった。

それを知った伊吹は、父に嘘を吐くことを決意する。嘘を吐くことで、虚構を語ることで、父に寄り添おうとするのである。

物語は、「死」に対しては無力かもしれない。だが「生きていくこと」に対しては、そうではない。他者に寄り添い、不安を和らげ、時には勇気を与えることができるのだ。作者は、「嘘吐き」である伊吹に容赦なく厳しい眼差しを向けながら、同時に希望を託してもいるように、私には思える。

十二歳の夜、他人を蹴落とすためにおみくじを破いていた伊吹は十八歳となり、他者の幸せを願って自分の手でおみくじを創る。大吉を超える大当たり、「超吉」である。それは現実には決して存在しない嘘のおみくじであり、虚構の産物に他ならない。けれど虚構が現実となる、あるいは現実を超えていく未来もまた、あり得るはずだ。本書を締めくくるのは、そうした祈りなのである。

本書はまた、青春小説であるとともに、優れたリアリズム小説でもある。思春期の繊細な感情が瑞々しく描かれる一方で、登場人物たちは多くの場合、その本心を口にしない。伊吹が知ることになる多朗や由貴、あるいは父親の本心は、どれも偶然の出来事によって、「知ってしまう」という形でもたらされる(それゆえに、伊吹は多くの秘密と後ろめたさを抱えることになるのだ)。彼自身が本心をしたためた「超吉」のおみくじもまた、その内容を誰にも知られることはない。

青春小説として、十代の若者の切実な想いを、赤裸々な本心を描き出しながらも、本書はそこに特権的な地位を与えることはない。自身の本心に向き合うことと、それを他人にぶつけることの間に、作者はきっぱりと線を引く。伊吹がある人物と交わす最後の言葉には、そのことがよく表れている。

「乗り越えるのか、慣れていくのかわからないけどさ。またいつか」

「うん。『それどころじゃない』ことをもっともっと抱えて、でもそんなの大したことないよ、って顔をできるようになったときに」

会えたらいいね。

再会の約束は、「十八歳」のその先の未来に託されている。ままならない現実の中で、彼らが最後まで手放さないのは、明日の自分が今日より強く、優しくあってほしいという切実な願い──すなわち、大人になることへの希望なのだ。