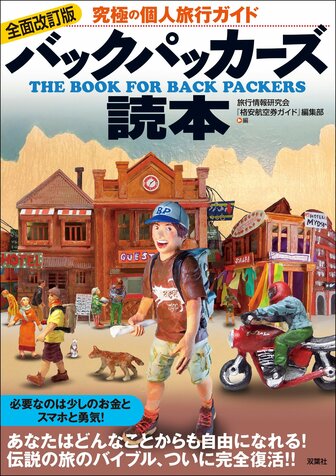

1998年1月に刊行された海外個人旅行のバイブル『バックパッカーズ読本』。その第7作目となる全面改訂版が1月に刊行された。四半世紀余を経て、旅をとりまく状況が大きく変化しているなかで、海外個人旅行の基本から最新情報までを詰め込んだ伝説のバイブルが待望の完全復活となる。第1作目からメインライターを務め、今回も編集とメインの執筆を担った室橋裕和氏に、バックパッカー旅の魅力や本書に込めた思いなどについて、お話を伺った。

疲れちゃったんです。そしてまた僕はアジアに逃避しました

──室橋さんご自身のことも少し聞かせてください。私事で恐縮ですが、実は1998年の初版『バックパッカーズ読本』を手に、東南アジアを旅した経験があります。その中に収められていた若き室橋さんの旅人としての決意と不安を綴った瑞々しい文章は、就職を控えていた私には眩しいものでした。その後、25年間どのような人生の旅をしてきたのか教えてください。

室橋:初版を読んでいただいたとは嬉しいですが、恥ずかしいです。当時は一生懸命に書きましたが、まだライターとして駆け出しも駆け出し、あれが初仕事です。なぜあれほど稚拙な文章がほとんど校正・校閲されることなく世に出たのかナゾです(笑)。

──いえいえ、感動しましたよ。日本に帰りたくなくなって困りました(笑)。そもそも室橋さんが旅に出たきっかけはなんですか。

室橋:僕も「深夜特急」の乗客になってしまったクチで、大学時代は旅にのめりこみ、旅と旅費を稼ぐためのアルバイトだけの4年間を過ごしました。本当に夢中になってました。で、このまま就職したら旅に出られなくなってしまうという絶望感から、就職活動を放り投げてアジアに逃走したんです。

帰国後も相変わらず旅とバイトだけの人生だったのですが、エジプトで出会った男がその後マジメに旅から足を洗い、ある編集プロダクションに入社したんですね。その会社に、双葉社から海外個人旅行の本をつくれないかという話が持ち込まれ、さらに旅の経験だけはある僕のほうに、なにか面白いネタないか、みたいな話が流れてきたのだと記憶しています。向こうはちょこっと話を聞く程度のつもりだったのでしょうが、僕はすごくまじめにプロットを練り、旅のHow To本をつくれないかとガッツリ企画書を書いたんです。

当時は「旅行人」や「格安航空券ガイド」「地球の歩き方」などバックパッカー向けの雑誌やガイドブックがありましたが、旅する前の心構えとか、実践的な旅の方法とかそもそもビザってなんだよ、みたいなところから紹介する本がなくて、それこそ旅の初心者が知りたいことなんだと大学時代の後輩から聞いたこともあって、海外についての知識がなくてもバックパッカーになれる、というか、なってほしい、旅ってこんな面白いぞ、なんて本ができないかと、企画書にすごく詳細に項目や内容を書きつらねました。いまから考えるとあれは「台割」(各ページにどんな項目を入れるか、本全体の構成をまとめた設計図のようなもの)に近いものでした。

その企画がなぜかそのまんま通り、私がメインのライターで、ほかにフリーの編集者が入って進行管理を担当し、初代『バックパッカーズ読本』が完成しました。これがすごく売れたんです。おかげで何度も重版がかかったのですが、僕にはギャラは少ししか入りませんでした。それでも自分の名前が書店で売られている書籍にクレジットされているだけで嬉しかったですし、この業界に入るきっかけを与えてくれたのだから感謝しかありません。

──私も新聞広告を見て、すぐに書店に走った一人です。

室橋:その後、バックパッカーズ読本の姉妹本のような『アジアの国境』とか『アジアの安宿街』、『バックパック・トラベラー』など、旅関連の書籍やムックをその編集者と次々につくっていきました。が、なにせ渡されるギャラがごくわずかで、僕がメインライターでめちゃくちゃに書きまくって編集作業もしているのに、1冊のギャラが取材費込みで7万円とかそういう感じで、でも現地に1か月行って取材してこい、みたいな。

それでも「仕事で旅ができる!」という喜びがあったのですが、アルバイトもしないと食えない状況で、それならライターの仕事をもっと別の分野で増やさねばと、先ほどの話にあった編プロに仕事をもらったり、そこから紹介されていろいろな媒体で書くようになりました。別のガイドブック、実話誌、エロ本、漫画の原作、いろいろやりました。

そんな流れで週刊誌を紹介されて、その記者としてフリーライターと並行して活動するようになりました。有名な雑誌だったもので、日本を代表するような媒体で働いている、報道の最前線にいるという緊張感や充実感の中で、取材力や文章力はずいぶん鍛えられたように思います。政治家のスキャンダル、殺人事件、戦争、女優のグラビアから香港に飛んでSARSの取材をするなど走り回りましたが、とにかくハードな職場でした。気が休まる間もなく社会の動きについていかなくてはならず、次第に疲れてきちゃったんですね。

そしてまた、僕はアジアに逃避しました。人生二度目の逃亡です。タイのバンコクで暮らし始めました。

でも単に逃げたわけではなく、バンコクなら飯が食えるだろうという目算がありました。日系企業がたくさん進出していて大きな日本人社会があり、日本語の新聞や雑誌、フリーペーパー、ニュースサイトなどいろいろあって、「日本語で取材をして記事を書く」という需要があった。それに過去のアジア取材の経験から、バンコクは日本のメディアの東南アジアの拠点ということも知っていたし、日本人観光客も多いので、ガイドブックも含めてなにか書く仕事はあるだろうと。

目論み通りというかなんというか、現地の日本語新聞が発行するエンタメ雑誌のデスクとして潜り込み、うまいことビザと労働許可証もゲットして、タイと東南アジアを取材して回る生活になりました。このあたりの事情は拙著『バンコクドリーム』をご覧ください(笑)。

──意外にちゃんと計算されていて安心しました(笑)。そして、現在は新大久保に住み、2020年には『ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く』(※文庫版が2024年1月23日に発売)という本も出版されましたね。どうして新大久保なんでしょうか。

室橋:タイでは10年暮らしました。30代をまるまるタイに捧げた形です。40代を目前にして、この先タイで暮らすのか、帰国するのか、別の国に行くのか、けっこう悩みました。結局帰ることにしたのはいろいろ理由があります。タイに長く住んでいる日本人はだいたいタイ人の配偶者がいて、現地の社会に溶け込んでいくのですが、僕にはそういう相手がいなかったこと。会社の仲間同士で独立して新しい雑誌を立ち上げたのですが、うまくいかなかったこと。それにアジアでのいろいろな経験をもとに、日本でもうひと勝負したいと思ったことが大きかったです。

帰国したら日本はずいぶんと外国人労働者が多い社会になっていました。僕もタイでは外国人だったわけで、日本人社会とタイの社会をまたいで生活していた。

それなら日本で暮らす外国人はどうなのだろうと興味を持って、取材をするうちに、新大久保がアジア系の外国人にとって大きな存在感のある街だとわかってくるんです。「食材の仕入れは新大久保だよ」「新大久保の日本語学校に通ってた」「新大久保はパーティーとかでよく行く」なんて聞くもので。

実際に僕も新大久保によく行くようになると、単なるコリアンタウンではなく、アジアごちゃ混ぜのカオスな街だということがよくわかって、なんだか懐かしさも感じて住むようになったんです。そして、住むならばこの街で1冊書こうと。そのプランが実現できたのはうれしかったですね。

──そうだったんですね。室橋さんのお名前はずっと覚えていて、その日本を代表する雑誌で署名原稿を見つけたときは嬉しかったです。その後、いつしかその雑誌でお見かけしなくなったので気になっていました。タイでの話が聞けてよかったです。では、今後の活動予定や将来の夢について教えていただけますか。

室橋:いつのまにか在日外国人の専門家という立ち位置になって、講演などのお仕事もいただくようになり、かつて旅とバイトの往復ビンタみたいな人生を送っていた身としてはありがたいやら恐縮やら、という感じですが、この分野については日本社会の抱える課題が反映されてきているので、引き続き追っていかなくてはと思っています。3月15日には在日ネパール人たちを追った『カレー移民の謎』(集英社文庫)が発売になります。いまやどの町にもあるネパール人経営のインド料理店について深堀りした本です。ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。

加えて、僕はもともとただの旅行者です。旅について、なにかしっかり作っていかなくてはならないと最近とくに強く思います。コロナ禍で世界中が鎖国して旅に出られなかった経験もあるし、もう50歳を迎えて人生の時間が限られてきていますし、行けるときに行きたいところをどんどん旅しなくてはと切実に感じます。なので、そのあたりも踏まえて旅の企画を練っているところです。まもなく発表できるかと思います。

──本日はありがとうございました。これからも、気をつけて、良い旅を続けてください。