2023年のベスト・ブック

【第1位】

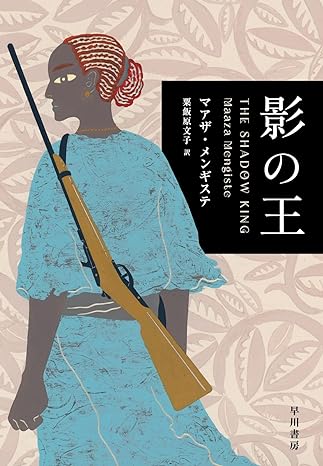

装画=千海博美

装画=千海博美装幀=岡本歌織(next door design)

『影の王』

マアザ・メンギステ 著/粟飯原文子 訳

早川書房

【第2位】

『ニードレス通りの果ての家』

カトリオナ・ウォード 著/中谷友紀子 訳

早川書房

【第3位】

『頬に哀しみを刻め』

S・A・コスビー 著/加賀山卓朗 訳

ハーパーBOOKS

【第4位】

『恐るべき太陽』

ミシェル・ビュッシ 著/平岡敦 訳

集英社文庫

【第5位】

『トゥルー・クライム・ストーリー』

ジョセフ・ノックス 著/池田真紀子 訳

新潮文庫

私は悲しい。各種年末ベストで『影の王』があまり話題になっていないからだ。同書は、ダイナミックで幻想味もある、見事な戦争小説である。そして、私にとってはダントツで最高な娯楽小説だった。題材は1935年に始まった、イタリアによるエチオピア侵攻であり、これをベースに様々な要素が盛り込まれる。視点人物は多数にのぼるが、メインは、裕福な有力者(地方豪族のイメージに近い)の妻と、その使用人の貧しい少女である。この時点で既に、支配層と被支配層、貧富の差などが立ち現われている。なおかつ双方女性ということで、当時のエチオピア社会における女性の低い地位にもフォーカスが当てられる。そして戦争が始まると、支配層──上流社会の男性や皇帝の頼りなさが表面化し、女性たちは、女性の中での格差を抱えたままに、抵抗の物語を紡ぎ始めるわけである。女性たちは銃を手にし兵士となりつつ、いち早く亡命した皇帝の偽者を用意して、民衆を鼓舞する。これに、悔恨に沈む本物の皇帝ハイレ・セラシエや、イタリア軍に従軍したユダヤ人(この時期の枢軸国でユダヤ人!)のカメラマンも多数の章を担当する。第二次世界大戦を間近に控えた時期に始まる物語は、近代国家の侵略戦争の何たるかを、多面的・多層的に描き尽くす。

しかも語り口が素晴らしい。「 」のほぼない文章は、叙事詩的ないし音楽的であり、終盤では幻視めいた場面も登場する。古川日出男を想起させるほど、神話的な空気に満ち満ちているのだ。ハマる人は絶対に沢山いるはずである。唯一心配なのは、「これミステリーなの?」と疑問視されることだが、日本のミステリー・ファンは、国内小説であれ翻訳小説であれ、戦争や紛争を扱った小説をこれまで散々ミステリー扱いしてきたのであり、『影の王』だけを別扱いする理由はないはずである。ブッカー賞候補作なので質は権威筋からも十分に保証されている。騙されたと思ってトライしてください。素晴らしいぞ。

2位の『ニードレス通りの果ての家』は、謎があって意外性満点の解決が付く純然たるミステリーである。従って、読んでくれさえしたら、多くのミステリー好きが大満足するはずだ。ただし問題が一点。同書は、「何がどうミステリーなのか」説明した瞬間に、盛大なネタばらしになってしまうのである。英国幻想文学大賞ホラー部門オーガスト・ダーレス賞を受賞し、外装上はホラーの顔をしている本作品でこの事態は、広く遍く強くオススメしたい私としては非常に厳しい。

嘆いていてもしょうがないので、書ける範囲で書こう。11年前の少女失踪事件で一時容疑者と目された男。その飼い猫。失踪した少女の姉。この3人が視点人物を務める物語は、ほぼ恒常的に「何かある」予感を湛えながら進む。隠されている真実の存在はほぼ確実ながら、それが何かは見当が付かない。見当が付いたと思ったとしても、その瞬間に作者の術中に嵌る仕掛けも用意されており、一筋縄ではいかないのだ。おまけに、事実を登場人物が故意に隠しているのか、認知が歪んでいるのかも判然としない。持って回った文章表現も多用され、猫は何故か人語を解すばかりか、文字が読めるし人間の社会制度にも通暁するなど、思わせぶりな記述も大量に出現し、読者をたっぷりと惑乱させてくれる。そして書き方は細部に至るまで緻密を極めています。読み終わったあと再読すると、仕掛けの細かさに驚嘆するばかりだ。ある種のミステリーとしては、オールタイム・ベストだと私は思う。その種類については、やっぱり書けないのですけれどね。2023年中、最も書評家泣かせの作品なのである。

年末各種ベストで賞賛を集めた『頬に哀しみを刻め』は最早説明不要だろう。息子を殺された父親たちの過激な物語として、見事なノワールかつクライム・ノベルとなっており、父と子の物語として何度も心震わされた。貧富の差や人種差別などの社会問題にも果敢に踏み込んで物語の血肉としており、読み応えは満点、ページを繰る手も止まらない。世評が高いのも当たり前、私も大好きです。前作『黒き荒野の果て』よりも明らかに小説が上手くなっているのも嬉しい。

『恐るべき太陽』は、近年の翻訳ミステリーでなぜか増加傾向にある『そして誰もいなくなった』へのオマージュ作品の最高峰である。クローズド・サークルでこそないものの、著名な作家の講座を受けられる、ということで太平洋上の島のペンションに作家志望者たちが集まり、連続殺人事件が発生する、という筋立ては、サスペンスフルでワクワクしてしまう。加えて、よくもまあここまでと思うほど構成が緻密だ。真相判明後に読み返すと、伏線等のスレスレ度合いは『ニードレス通りの果ての家』に匹敵、入り組んだ事態の複雑さはどうかすると上回る。これも必読。

最後の『トゥルー・クライム・ストーリー』は、犯罪実録の叙述形式を採用し、メタフィクションの技法すら駆使して、事件関係者全員──著者自身を含む!──が信用できない語り手となり、一寸先は闇の不気味な謎解きミステリーとして仕上がっている。鼻面を掴まれて引き回される快感を堪能したいならこれ。なお読了直後にマンチェスターを、大学周辺含め半日だけだが観光できたのは今年の個人的なハイライトだった。