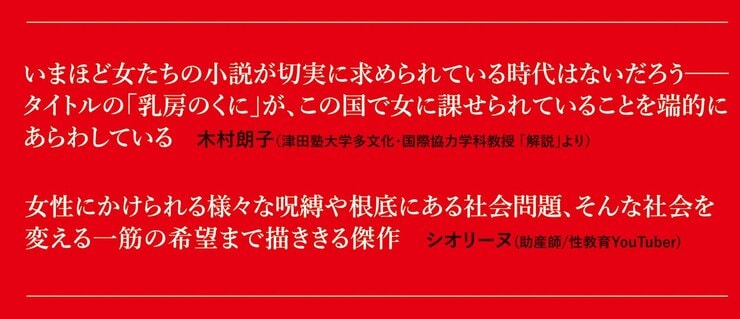

単行本発売時、各メディアで取り上げられた深沢潮氏の『乳房のくにで』が待望の文庫化! 「母であること」によって分断された女性たちがやがて共闘するまでを描いたフェミニズム小説は、私たちに多くの気づきを与えてくれるはず。

「小説推理」2020 年11 月号に掲載された書評家・大矢博子さんのレビューで『乳房のく にで』の読みどころをご紹介します。

■『乳房のくにで』深沢潮 /大矢博子:評

一気読み必至! 母乳が出ないことで母親失格の烙印を押された女と、母乳が出るばかりに利用された女。対照的な二人の「母」の行き着く先は──?

うっわあ、怖い怖い。これはちょっとしたホラーだぞ、とゾクゾクしながら読んだ。だが読み終わったときには、心は力強い温もりに満たされていた。深沢潮『乳房のくにで』はそんな物語だ。

生後3ヶ月の娘を抱えて生活に困窮していた福美は、乳母のネットワークを主宰する廣瀬と出会い、母乳が出ない母親に代わって赤ちゃんに乳を与えるナニィの仕事に就くことに。そこで政治家の妻から孫の乳母として自宅に通うよう頼まれ、のちに住み込みを提案された福美。その家で母乳が出ずに困っていた母親とは、小学校時代に福美をいじめていた奈江だった……。

福美を乳母にと決めたこの家の姑が、とにかくすさまじいキャラクターだ。嫁が仕事をしていることが気に入らない、嫁の母乳が出ないことが気に入らない。こうと決めたらどんな手を使っても押し通す。人の意見は聞かない。昭和の、いや、下手をしたら明治の姑のエキスを煮出して固めたようなヒールなのである。カリカチュアされている部分はもちろんあるだろうが、この姑はいまだこの国に根強く残る母性信仰の象徴と言っていい。

自分をいじめた女に代わって彼女の息子に乳を含ませ、その子が懐くことに暗い喜びを見出す福美。子供の頃から優等生で、会社でばりばり働いていたのに姑のプレッシャーに負けて出産、福美にプライドをへし折られた奈江。前半はこの歪んだ攻防で読ませるが、「勝った」はずの福美もまた逃れられない檻の中に閉じ込められていることに気付いたあたりから、物語は徐々に方向を変えていく。

福美は母乳のみで「母」の役割を負わせられ、奈江は母乳のせいで「母」の立場を失う。そこだけ見ると立場は逆のように思えるが、いずれも旧弊な母性信仰を押し付けられた犠牲者という点で同じなのだ。本書は、戦うべきはお互いではなく、むしろふたりには共通の敵がいるのだと気づくまでの物語なのである。

人は何をもって母になるのか。母であるとはどういうことなのか。母性を巡る問いかけが通奏低音のように聞こえてくる。と同時に、それを決めるのは誰なのか、それを邪魔するものは何なのか、というのが本書の核だ。

その答えは終章にある。物語の始まりから20年後を描いたこの章は、もしかしたら日本が進むかもしれない近未来だ。ここに描かれた連帯と希望こそ、著者が本書に込めた祈りなのである。