2018年10月に刊行された『走馬灯症候群』(嶺里俊介・著)が文庫化された。

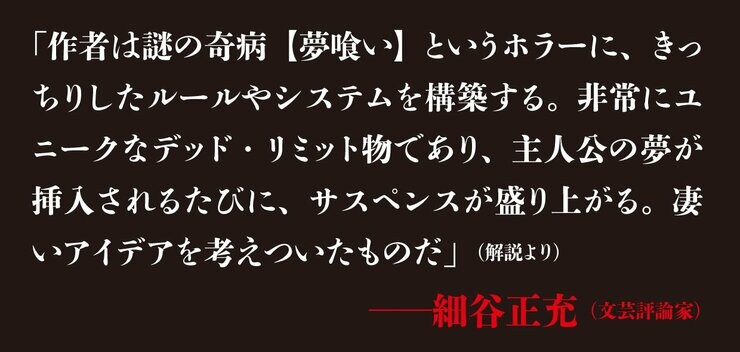

文庫刊行に際し、新たな帯と、単行本刊行時に「小説推理」2018年12月号に掲載された書評家・細谷正充さんのレビューをご紹介する。

■『走馬灯症候群』嶺里俊介

第19回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞した、嶺里俊介のデビュー作『星宿る虫』は、インパクト抜群の作品であった。不思議な虫による奇病の蔓延と、それによって露わになった地獄絵図に、恐怖した読者も多いだろう。その作者が第2長篇となる本書で、新たな奇病を生み出した。走馬灯症候群である。

平成2年12月。民営化された通信会社NJTTの社員の咲元光明は、奇妙な体験をしていた。見る夢が、過去から現在へと近づいてくるのだ。そんな咲元に声をかけたのが、中学時代の先輩で、今は大学の助教授をしている牧野文吾だ。牧野は自殺した教授の調べていた、オカルトめいた奇病を追っていて、NJTT社員に行き着いた。しかしその社員は末期の状態にあり、奇病は咲元に伝染していた。牧野によると、夢が現在に達すると死亡するらしい。

最初は牧野の話を信じなかった咲元。会社の仕事に熱中する一方、同期の三珠涼子に接近し、忙しい日々を過ごす。しかし夢が不穏になったことで危機感を抱き、牧野に助けを求めるのだった。

死を招く走馬灯とでもいおうか。幾つかのルールを持った奇病が、すこぶるユニークである。しかもその正体が奇想天外。『星宿る虫』の奇病にも仰天したが、それとはまた違った方向で、とんでもない真実が明らかになる。これにより、物語のジャンルさえシフトしてしまうのだ。

さらに奇病の正体が分かった後も、サスペンスに満ちた展開が続く。詳しく書けないのがもどかしいが、終盤の盛り上がりには興奮した。夢という形で咲元の過去を知り、感情移入をしていたため、彼がどうなるかドキドキしながらページを捲ったのである。

また、咲元のモーレツ社員ぶりを通じて、通信インフラが飛躍していく時代を活写している点も見逃せない。アナログからデジタルへの移行による大変革を控え、咲元たちの激務の日々が続く。そうした時代の空気を、作者は鮮やかに表現しているのだ。おまけに通信会社という舞台と、平成2年12月という設定も、深い意味を持っている。作者の企みは、実に用意周到なのだ。

テーマに関しても、同じことがいえる。まさか奇病の正体が、本書の前向きなテーマと、直接結びつくとは思わなかった。ここも用意周到だ。どこを取っても、読みどころ満載。デビュー作も面白かったが、さらなる進歩を示した快作として、本書をお薦めしたいのである。